寒食节的养生智慧:如何在节气间保持健康

寒食节作为中国传统节日之一,至今已有几千年历史。它不仅是对古人祭奠先祖的敬意表达,也是与季节更替息息相关的养生时机。寒食节通常在清明前两天,正值春季的尾声,气候微凉,是一个提醒人们调整身体状态、顺应自然节令的时刻。

寒食节的起源与农耕文化

寒食节的起源可以追溯到春秋时期,最初与古代农耕社会的节令变化密切相关。根据历史记载,寒食节的设立是为了纪念晋国的忠臣介子推,他在战争中被晋景公不公正对待,最终与母亲一起死于火灾。为了悼念他,晋景公下令在这一天停止生火做饭,百姓仅吃寒食,以示对介子推的尊敬与纪念。随着时间的推移,寒食节逐渐与春季养生的主题相结合,成为了中国古代的一项重要节气。

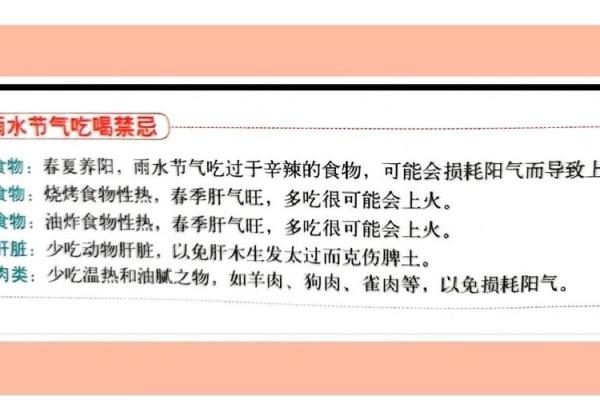

此外,寒食节所处的时令,正是春季过渡到夏季的关键期,这段时间天气仍带有些许寒意,气温变化较大,对人体健康有一定挑战。根据中医理论,春季肝气旺盛,人体的新陈代谢也逐渐加快,这时候调节饮食、保持身体的适应能力尤为重要。

寒食节的传统习俗与养生饮食

寒食节的传统习俗以“冷食”为主,禁止做饭,只有通过食用冷食来纪念先人。传统上,寒食节期间,家家户户会准备各种冷食,如冷米粥、凉菜、糕点等。这些食物不仅代表着节气的特征,也反映了古人对食材选择的智慧。

从养生的角度来看,寒食节期间的冷食有助于清理肠胃,调理消化系统。尤其是粥类食物,既清淡又易消化,适合春季气温变化时食用。现代中医认为,春季温暖而潮湿,体内的湿气容易积聚,寒食节的冷食则有助于排出体内的湿气和毒素,从而达到增强身体免疫力、调整脾胃功能的效果。

此外,寒食节期间,人们也会进行一定的户外活动。古人有“寒食踏青”的习惯,意味着在这一天,人们会选择外出游玩,感受大自然的气息,促进气血流通。现代人虽然生活节奏较快,但适量的户外活动仍然能够增强体质,调节心情,特别是在春季温暖的阳光下,外出踏青不仅有益身心健康,还能缓解压力。

历史案例:养生的智慧在典籍中的体现

寒食节与春季的养生智慧也体现在许多古代典籍中。《黄帝内经》指出,春季是生发之时,人体的气血开始复苏,因此要避免过度劳累,保持情绪平和,同时要注重饮食调理。这为我们理解寒食节的养生意义提供了理论依据。通过适当的食物调理与活动,寒食节成为了一种与自然节令和谐相处的健康智慧。

另外,《孟子》也提到春季养生的要点,强调“春气为肝”,应避免过度的寒凉与湿气积聚,这与寒食节倡导的“冷食”有异曲同工之妙。通过合理的饮食选择和适量的运动,可以帮助身体顺应季节变化,维持健康的体内平衡。

寒食节与当代养生结合

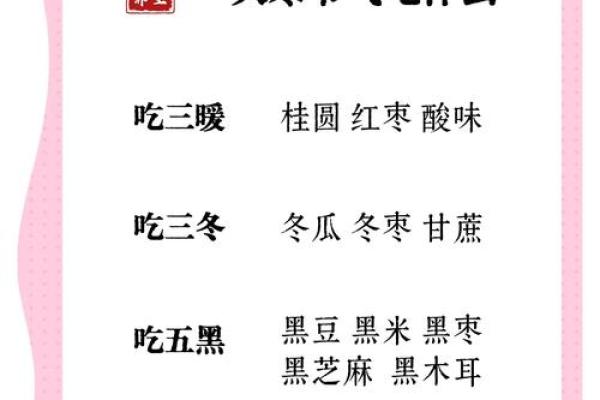

在现代社会,寒食节的养生意义依然被很多人所推崇。许多人在这个时节,选择通过节令饮食、调节作息来增强体质。例如,许多人会选择在寒食节期间,食用一些具有清凉、去湿作用的食物,如绿豆汤、草莓、菊花茶等。这些食物不仅符合节令,更有助于调节人体的代谢,去除体内的毒素。

同时,现代人生活节奏加快,长期坐办公室、缺乏运动已经成为普遍现象。寒食节时,许多人通过参加户外活动,如登山、骑行、晨跑等,来增强体质。寒食节的传统习俗提醒我们,在这个季节里保持身体的活动性,正是对古人智慧的传承。

寒食节不仅仅是一个节日,它也是一种结合了历史、文化和养生的生活方式,在传承中不断被赋予新的意义。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气