春节与农耕文化:从岁首祈福到家人团聚的传统习俗

春节,是中国传统节日中最为重要的节日之一,作为农耕文化的重要体现,它深深根植于人们的日常生活中。每年的岁末年初,百姓纷纷祭祖祈福,期待新的一年丰收和安康。从祭祀活动到团圆饭,春节与农耕文化紧密相连,折射出古人对自然、对家庭、对生活的深刻理解和尊重。

春节的起源与农耕文化

春节的起源可以追溯到古代的岁首祭祀。自农耕社会形成以来,人们就开始举行祭天、祭地、祭祖等活动,以祈求来年丰收、家人平安。在天文方面,春节的时间通常选在农历的冬去春来之际,这时太阳开始回暖,万物复苏,象征着新的生长周期的开始。

《周礼》中有云:“岁首,王者祭天、地、山川,望气求兆。”这段话体现了古人对天地自然的敬畏与崇拜。农耕文化要求农民根据天象的变化调整耕作,春季是播种的时节,春节的祭祀活动正是为了祈求良好的天气和丰收的果实。此时的仪式不仅是宗教行为,更是农民对自然力的一种顺应与依赖。

春节的传统习俗

春节期间的传统习俗丰富多彩,饮食和活动是最为显著的两个方面。对于饮食,过年少不了年夜饭,这顿饭象征着家人团圆。年夜饭的菜肴常常有着吉祥的寓意,比如鱼代表“年年有余”,饺子则象征着财富和好运。每个地区的食俗有所不同,但其核心精神却是一致的——通过丰富的食物来表达对来年丰收、家庭和睦的期盼。

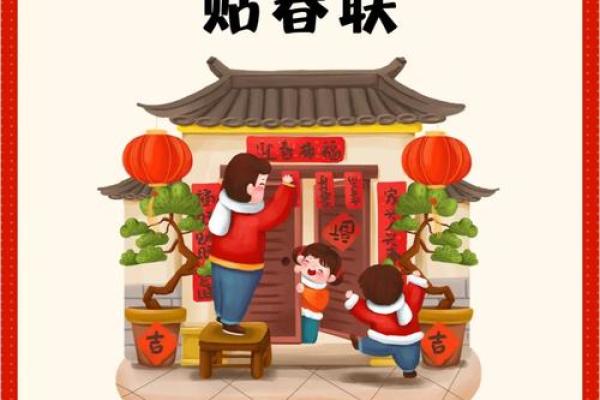

春节的活动方面,最具代表性的就是放鞭炮和贴春联。放鞭炮起源于古时人们用火炮驱赶邪恶与瘟疫,春联则是表达对新一年的祝福,寓意着“辞旧迎新”。这些习俗不仅增添了节日的气氛,也寄托了人们对未来的美好希望。

西汉时期的春节

西汉时期,春节的庆祝活动已经初具规模。据《汉书》记载,汉武帝时大年初一设宴赐宴百官,随后举行拜年活动。虽然春节的形式与现代略有不同,但祭祀、团聚和互祝吉祥的基本内容已经显现。春节期间,皇帝与百官一同祈福,民众则通过祭祀祖先来表达对自然的崇敬与对家庭的关爱。

明清时期的春节

明清时期,春节的庆祝活动愈加繁华。明代《大明一统志》记载了北京地区的春节庆祝活动,民间风俗已形成雏形。从大年初一开始,街头巷尾都会举行庙会,展现丰富的民俗活动,如舞龙舞狮、社火等。此时的春节已经不仅是家庭的团聚,更是社会大规模庆祝的时刻。春节成为了节令与社交、娱乐的综合表现,进一步彰显了农耕文化与社会生活的紧密结合。

现代传承与创新

随着时代的发展,春节的庆祝形式发生了变化,但其背后的农耕文化和传统习俗依然未曾改变。现代人仍然重视春节期间的团圆饭,虽然食品种类和做法更加丰富,但“年年有余”的寓意依旧存在。同时,越来越多的家庭开始注重与亲朋好友的团聚,网络视频和电话替代了面对面的拜年方式,但团圆的精神依然是春节的核心。

如今的春节,既保留了传统的祭祀活动,也融入了现代的创新元素。年夜饭中加入了更多的地方特色,鞭炮的噪音变成了烟花的绚烂,春联的内容也由传统的吉祥词句扩展到更多表达美好祝愿的方式。尽管形式有所变化,但春节作为一个富有浓厚农耕文化的节日,仍然承载着人们对未来的期许与对传统的传承。

通过对历史与现代的对比,我们可以看到,春节不仅是一个节日,更是中国农耕文化深深扎根于民间的象征。从岁首的祈福到家人的团聚,它传递的是对自然与家庭的尊重与祝愿,始终未曾改变。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气