寒食节的由来与历史文化价值

寒食节作为中国传统节日之一,有着深厚的历史背景和文化底蕴。每年清明节前的这一天,许多人都会禁火冷食,以纪念春秋时期的介子推。然而,寒食节的由来不仅与介子推的事迹紧密相连,还体现了中国农耕文化和天文历法的独特联系。

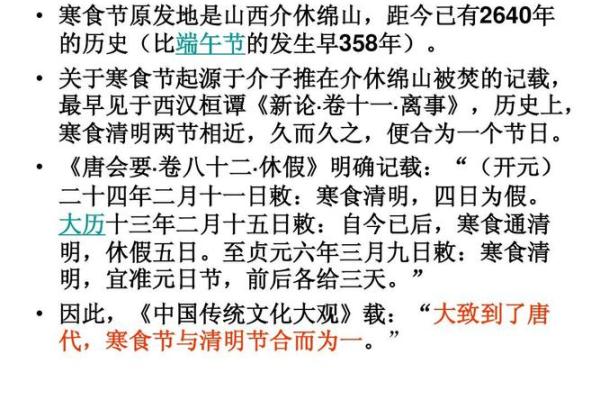

寒食节的起源

寒食节的起源有着较为明确的历史记载。最初,寒食节源于春秋时期的晋国。晋景公为了表示对忠臣介子推的尊敬,特意设立了寒食节。介子推在晋景公放逐时期,为了表示忠诚,他割自己的肉来煮汤以救晋景公。晋景公回国后,没有及时赐予介子推应得的封赏,介子推选择隐居山中,最终冻死在山中。为了纪念这位忠臣,晋景公下令每年清明前的这一天,大家都要禁火冷食。

此外,寒食节的时间安排与中国古代的农耕历法也有很大关系。农耕文化中,冬季过后春回大地,气候逐渐转暖,天气寒冷与温暖交替。这一时期,正是春耕时节的前夕,因此,寒食节也被视为与农耕、节令有着密切联系的节日。寒食节不仅是对自然变化的礼赞,更是对祖先农耕智慧的传承。

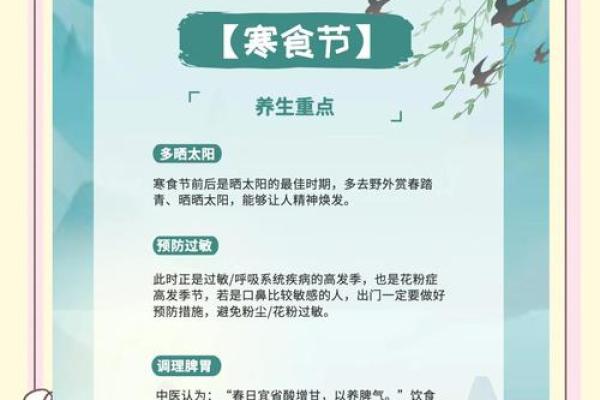

寒食节的传统习俗

寒食节的习俗主要围绕禁火冷食展开。根据传说,介子推的死因与火有关,所以寒食节这一天,人们会禁火不做热食。为了遵循这一传统,人们通常在这一天食用冷食,例如寒食饼、冷菜、凉拌菜等,这些食品多为清淡易消化的食物。此外,一些地方的习俗中还会进行扫墓祭祖活动,以表达对先人的敬仰和纪念。

寒食节期间,另一个常见的习俗便是踏青。随着春天的到来,人们走出家门,踏青游玩,享受大自然的美好时光。这个活动不仅是为了放松心情,也是人们与自然和谐相处的体现。踏青活动通常与扫墓祭祖结合,寓意着尊敬先祖并表达对生命的感恩。

晋景公与介子推的故事

寒食节的起源故事与晋国的历史紧密相连。在春秋时期,晋景公即位后,由于政治斗争,一度放逐忠臣介子推。介子推在流亡期间,忍辱负重,为了救济晋景公甚至割肉煮汤。晋景公恢复国土后,才发现自己错待了这位忠臣,但为时已晚,介子推早已隐居深山,最终冻死。为了纪念这位忠臣,晋景公设立了寒食节,规定每年清明节前的这一天,百姓禁火冷食,以表达对介子推的尊敬和怀念。

寒食节与农耕节令

寒食节的时间安排与中国古代农耕的节令也有着紧密的关系。每年的寒食节大致在清明节前后,这个时期正是春耕的开始。古人通过天文历法来安排农事,而寒食节作为春季的一个重要节点,象征着春耕即将开始。农耕社会对于节令的敏感,使得寒食节成为一个具有农业意义的节日。它不仅是对介子推的纪念,更承载了对大自然规律的尊重和对农业文化的继承。

现代传承与变迁

如今,寒食节虽然不再像古代那样广泛遵循禁火冷食的习惯,但它的文化内涵和精神依然被现代社会所传承。在许多地方,寒食节依然是一个祭祖扫墓的时机,成为了人们缅怀先人的传统节日。尤其在清明节临近时,寒食节成为了人们集体扫墓、寄托哀思的重要日子。许多地方的寒食节活动不仅局限于禁火冷食,还包含了丰富的文化活动,如戏曲演出、民间舞蹈等,成为了丰富民众文化生活的一部分。

同时,随着社会的发展,寒食节的饮食习惯也有所变化,越来越多的人将其视为一种休闲的日子,借此机会进行短途旅行和放松。这一方面体现了传统节日与现代生活的融合,另一方面也展示了节日所承载的深厚文化背景与人们对自然与历史的尊重。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气