清明节的文化习俗与祭祖仪式

清明节,作为中华文化中的传统节日之一,历来被视为祭祖、扫墓的日子。其背后的文化习俗与祭祖仪式,涵盖了丰富的历史背景和深刻的文化内涵。今天我们将深入解析清明节的起源、传统习俗和现代传承,探讨这一节日如何在中国数千年的历史中薪火相传。

起源:农耕与天文的交织

清明节的起源可追溯至上古时期。农耕文化是清明节的重要基础之一。每年清明前后,正是春耕的季节,气候温和、雨水充沛,这一时节是农民播种的最佳时机。因此,清明不仅是祭祖的时刻,也是农耕生产的重要节点。在这一时期,农民会进行扫墓和祭祖,以祈求五谷丰登、家族兴旺。

清明节的另一个起源,则与天文现象密切相关。清明节通常落在公历4月4日至6日之间,正值春分后十五天左右。天文学上,清明是二十四节气之一,标志着春天的气候特点和季节变化。清明节的时间恰好符合春分后气温回升、草木萌发的特点,象征着新生和希望。这一节气的设定,也让清明成为了一个祭奠先人和寄托思念的时刻。

传统习俗:饮食与活动的深层寓意

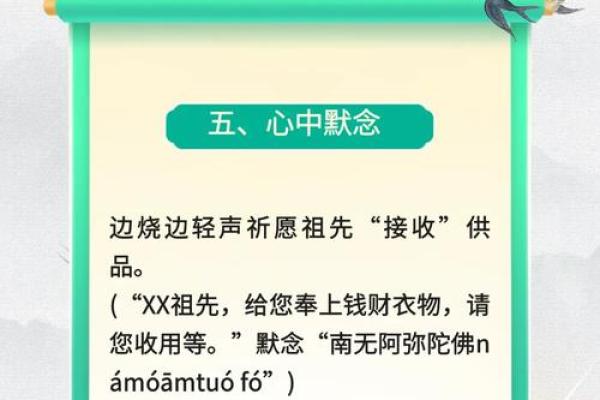

清明节期间,祭祖仪式和扫墓活动是最为重要的传统习俗之一。人们通常会带着祭品前往先人的墓地,清扫墓碑,摆上食物和香烛,以表达对逝去亲人的敬仰与怀念。墓地周围的植被会被修剪,墓碑也会被清理得干干净净,象征着对祖先的尊敬与爱护。

除了祭祖和扫墓,清明节的传统饮食也极具特色。许多地方有食用青团的习惯,青团是一种用艾草汁、糯米粉做成的小吃,色泽绿色,口感软糯。这种食品不仅象征着春天的生机勃勃,还寓意着与祖先之间的传承和对未来的祝福。此外,清明节期间,还常见踏青、放风筝等活动,踏青意味着亲近大自然,放风筝则有驱邪避灾、祈求平安的含义。

历史案例:祭祀与文化传承

清明节的祭祖仪式在历史上得到了广泛的应用和传承,且在不同朝代都有其特定的仪式和文化价值。例如,唐代诗人杜牧在其《清明》一诗中写道:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗生动描绘了清明时节的情景,雨水和行人仿佛共同承载着哀思,诗中的“断魂”便是对已故亲人的追忆。

另一个历史案例来自明代,当时的皇帝每年都要在清明节举行盛大的祭祀仪式。这些仪式不仅是对祖先的祭拜,也是国家政治的象征。在当时,清明节的祭祀活动不仅限于普通百姓,甚至皇室和官员也要亲自参与。通过这些仪式,皇帝表达了对祖先的敬重,也展示了治国安民的决心。

守望传统与文化的再生

随着时代的变迁,清明节的传统习俗在现代社会中得到了继承与发展。今天,清明节的祭祖活动虽然形式上有了变化,但其核心价值依然未变。现代社会中,许多人选择通过线上祭祀的方式,向先人表达敬意。这种方式不仅便捷,还能突破地域限制,让远在他乡的人们依然能够参与祭祖活动。此外,越来越多的家庭也将清明节视为亲子共度时光的机会,带着孩子们一起扫墓、祭祖,让这一传统习俗得以传承给下一代。

清明节作为中国文化的重要组成部分,不仅仅是祭祖的时刻,它更是一个展示中华民族文化精神的节日。通过祭祖仪式,人们不只是在缅怀过去,更是在思考生命的意义,传递亲情与家族的责任。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气