二月是春天的起点,农耕文化中的立春和节气

立春的起源与农耕文化的联系

立春,是二十四节气中的第一个节气,标志着春天的到来。对于古代农民而言,立春不仅是自然界变化的信号,更是农耕社会的重要标志。从天文和农耕的角度来看,立春的到来意味着气候逐渐回暖,万物复苏,适宜播种的季节开始。立春一词源自《周礼》,其中“春”代表的是“百物萌动”的开始,而“立”则表示一切从这里开始,意味着春天的生命力正式立下根基。

在中国的农耕文化中,立春是一个极为重要的节气。自古以来,人们便根据立春来安排农事活动,判断气候变化,适时播种。立春所蕴含的自然变化,对于古人而言,既是对自然界规律的观察,也是智慧的结晶。从《黄帝内经》中的记载可见,古人通过研究太阳的位置和季节的变换,早已掌握了农业生产与天文周期的关系。立春的出现象征着冬季的结束,带来的是播种的最佳时机。

传统习俗中的立春与节气文化

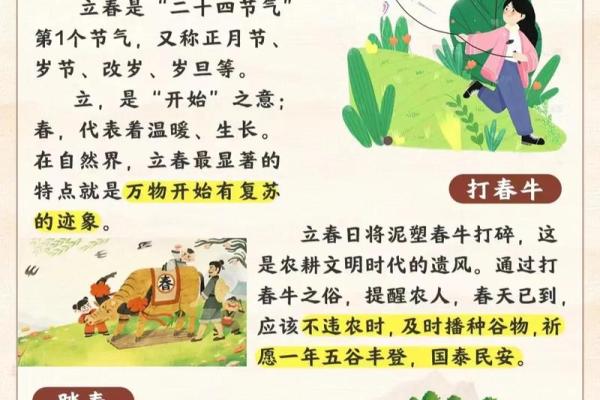

立春不仅是天文和农耕的重要时刻,也在民间形成了许多传统习俗,这些习俗深刻地反映了农耕社会对节令的敬畏与重视。在古代,立春时节,农民会举行“打春牛”的活动,这是用象征性的木牛来象征春耕的开始。人们通过这种仪式祈愿新的一年丰收,风调雨顺。传统上,人们认为春天是万物复苏的时节,因此,立春的到来,象征着新的一年的农耕生机勃勃。

此外,立春时节的饮食也颇具讲究。在南方,立春吃春卷、春饼,寓意着迎接春天、辞别寒冷;而在北方,许多地方会吃饺子,这与“春饺”有着密切的关系,象征着新的一年财富的到来。通过这些食物,古人既表露了对春天到来的期待,也通过传统的饮食文化传递着对家庭和农业的祝愿。

东周时期的“春耕”

东周时期,立春作为农耕活动的关键节点,曾通过王朝的历法系统严格规定。此时,春耕已成为官方的重要节令活动。东周时期的农耕文化注重天文与节令的结合,立春作为农事启动的重要时刻,不仅指导了农民的实际生产行为,还成为了政治仪式的一部分。王朝会在立春时节举行盛大的祭天仪式,以祈求丰收和平安。通过这些活动,国家不仅传达了重视农业的国策,还凝聚了百姓对自然和社会秩序的共同认同。

唐代的立春文化盛行

唐代是中国历史上农业与文化高度发展的时期,立春的习俗在这一时期达到了顶峰。唐代文学作品中,经常提到与节气相关的诗文,许多文人都在立春时节创作诗篇,以庆祝春天的到来。例如,唐代诗人白居易便有诗《立春》:“立春犹是暖,寒尚未全消。”这反映了当时对立春的节令认同以及对春天的美好期待。在这一时期,立春也成为社会各阶层的重要节日,商贸繁荣的长安街市,春天的气息弥漫在人们的生活中。

立春文化的延续

随着时代的发展,立春的传统习俗虽然发生了一些变化,但其文化内涵却依然得以传承。在现代社会,许多人在立春时节仍会举行吃春饺、晒春联等活动,传递着对新一年的期许。尤其是在农业仍占据重要地位的农村,立春时节的节令活动仍然保持着浓厚的农耕文化色彩。此外,随着社会的进步,现代科技也为农民提供了更为精确的气象预测和农事指导,使得立春这一节气的传统价值得到了进一步的科学化诠释。

即便在城市中,立春也不再仅仅是一个农耕时节的象征,更多地成为了一个全社会共同感知春天到来的文化节点。无论是春节后的家人团聚,还是朋友间互赠春联的习俗,都让立春的文化内涵在当代得以延续。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气