日:从农耕到现代的多重变迁

农耕的起源与天文影响

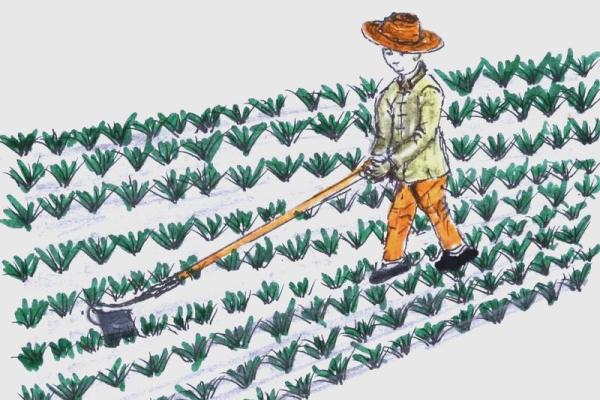

农耕文化的起源深刻影响了日本的社会结构和日常生活。约在公元前3000年左右,日本的祖先开始从原始的狩猎和采集生活方式转向农业生产。农耕的普及不仅推动了人口的增长,也促进了社会的复杂化。这一过程与天文观测的结合尤为紧密。日本古代文化中,农耕活动往往与天文现象息息相关。例如,稻作的种植周期便与“二十四节气”密切相连,这些节气的变化不仅影响了农业的生产,也深刻地塑造了日本人对自然的敬畏和生活的规律性。

传统饮食习惯的演变

随着农耕社会的形成,饮食习惯也经历了深刻的变化。在古代日本,米是最主要的粮食来源,这与农耕社会的形成密切相关。古时的日本人以米饭为主食,配以季节性蔬菜和海鲜,体现了与自然环境的和谐共生。尤其是稻田的种植与天体的运行规律紧密相连,节令变化直接影响收成,因此日本的食物文化中充满了对自然节律的尊重。

例如,秋天的丰收季节被视为一年中最重要的时刻,米的收割不仅是物质的满足,也是精神的象征。秋天的节令活动如“秋祭”便是以庆祝丰收为主题,表现出人们对农耕成果的感恩与敬畏。这个传统至今依然影响着日本的饮食文化,秋天常常是享受大米、海鲜和传统菜肴的时节。

平安时代的农耕与天文结合

平安时代(794-1185年)是日本历史上的一个重要时期,农耕文化在这一时期得到了极大的发展。天文知识在这一时期尤为重要,天文现象不仅影响了农作物的种植和收成,还渗透进日常生活的各个方面。那时的日本,尤其是贵族阶层,非常重视天文观察,并且将这些观察应用于农耕和节令的安排中。

例如,《平安风俗志》中提到,贵族家庭常常在农历新年时举行“天文祭”,以感谢天地和星辰的庇佑。天文现象和农耕周期紧密相连,影响了他们的农作安排,并成为传统文化的一部分。这个历史案例不仅展示了农耕与天文结合的深度,还体现了天文文化在日本古代社会的地位和影响力。

江户时代的农耕技术创新

进入江户时代(1603-1868年),日本的农耕技术有了进一步的发展。此时,稻米的种植方式逐渐得到了技术上的改进。日本开始推广灌溉系统和轮作方法,增加了稻米的产量,使得农业生产得到进一步的提高。天文知识在这一过程中发挥了重要作用,农民通过观测星象和节气的变化来判断何时播种和收获。

在江户时代,农民不仅要遵循传统的天文周期,还通过技术手段来提高农业生产力。这一时期的技术创新不仅提高了日本农业的生产效率,也使得日本的农耕文化更加深厚,农业与天文的结合更加紧密,形成了一种独特的农业文化传统。

从节令活动到现代日常

尽管现代社会的科技进步使得许多传统的农耕方式逐渐消失,但农耕文化依然在日本社会中占据着重要地位,特别是在节令活动和饮食习惯中。现代日本人依旧在一些重要的节令时刻,如“新年”和“丰收祭”,保留着传统的农耕文化活动。这些节令活动不仅展示了日本人民对农业的尊重,也体现了农耕文化与现代社会的深厚联系。

此外,现代日本的饮食文化依旧保持着农耕时代的特点。米饭仍然是家庭餐桌上的主食,各种基于季节变化的食物,如秋天的松茸、冬天的鱼类,依然在日常饮食中占据重要地位。日本现代人虽然远离了农田,但他们的饮食和节令活动无不延续着农耕时代的文化传承,显示了这一传统文化在现代社会中的生命力。

起名大全

最近更新

- 今天适合修补屋顶吗 2025年9月25日修补屋顶当天黄历吉日吗

- 今天适合住宅装修吗 2025年9月25日是不是住宅装修好日子

- 今天适合入住新房吗 2025年9月25日入住新房当日有没有讲究

- 今天适合举办升学宴吗 2025年9月25日举办升学宴好不好

- 今天适合出殡吗 2025年9月25日出殡当天黄历吉日吗

- 今天适合乔迁新居吗 2025年9月25日乔迁新居好吗

- 今天适合交驰往来吗 2025年9月25日交驰往来好不好

- 今天适合举办寿宴吗 2025年9月25日这天能举办寿宴宜不宜

- 今天适合佛像请供吗 2025年9月25日佛像请供好吗

- 今天适合履行诺言吗 2025年9月25日履行诺言是否适宜

- 今天适合成人礼吗 2025年9月25日适合成人礼吗

- 今天适合铺设网线吗 2025年9月25日当天可不可以铺设网线

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气