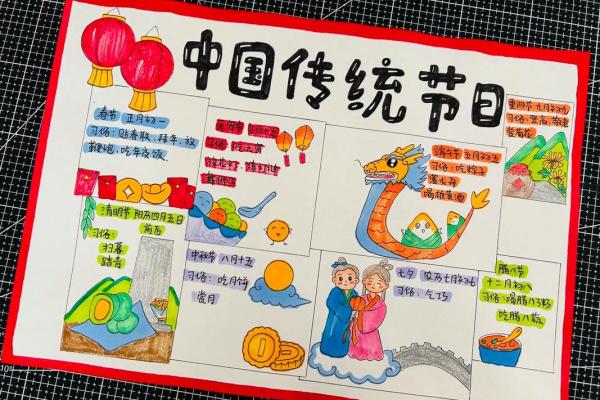

节日手抄报图片:节日文化与天文的交织

节日文化自古便与天文现象紧密相连,尤其是在农耕文明中,节日不仅是庆祝丰收、祭祀神灵的时刻,也往往与天文现象的变化息息相关。天文的变化在节日中发挥了举足轻重的作用,影响着人们的活动和习俗。本文将结合中国历史上的两个节日案例,探讨节日文化与天文的交织,并通过现代传承的视角,展现这一文化的延续。

农历新年:与天象的交织

农历新年,作为中国最重要的传统节日之一,背后有着深厚的天文根基。春节的日期根据农历来定,通常落在冬季与春季交替的时刻。这个时间点与天文现象紧密相关,因为它标志着冬至过后,太阳的回升和白昼逐渐增长,意味着一年中白天最短、夜晚最长的时刻已经过去。农历新年通常发生在这一天附近,象征着新的开始与希望的到来。

传统上,春节期间有着丰富的庆祝活动,如贴春联、放鞭炮、吃年夜饭等,其中“辞旧迎新”最具象征意义。这些活动的背后有着深厚的天文寓意。人们认为,鞭炮的爆炸声能够驱赶邪祟,春联则是寄托了对新一年的美好祝愿。这一系列习俗,源于人们对自然天象的观察与理解,尤其是在日照变化与季节转换的背景下,象征着驱除寒冷与黑暗,迎来温暖和光明。

中秋节:月亮的传说与习俗

中秋节,作为中国的传统节日之一,也与天文现象密切相关。中秋节的时间固定在农历八月十五日,这一天正是秋季的中期,而月亮的圆满与明亮象征着丰收与团圆。在中国古代,天文学家根据月亮的阴晴圆缺来制定历法,月亮的变化与人们的生活密切相关。中秋节正是利用了这一天文现象的周期,成为人们庆祝丰收和家庭团聚的时刻。

在传统习俗中,吃月饼是中秋节的代表性活动之一。月饼的形状和色泽正好呼应了满月的象征意义,传递着团圆与和谐的美好愿望。此外,赏月也是中秋节的重要活动之一,人们仰望天际,感受自然与宇宙的亲近。许多与月亮相关的民间故事,如嫦娥奔月、吴刚伐桂等,进一步增强了这一节日的文化内涵。这些故事中对月亮的崇拜和向往,体现了天文与文化的深度融合。

天文与节日文化的延续

随着社会的现代化发展,传统节日的庆祝方式也在发生变化。然而,天文与节日文化的交织依然未曾消失,反而通过现代科技的助力得到了新的传承与延续。比如,中秋节的月亮赏析不再仅仅依靠肉眼,而是通过望远镜、天文观测设备以及相关的天文应用,增加了人们对天文现象的理解与兴趣。现代社会中,人们不再仅仅满足于传统的习俗,也更加重视对节日背后天文现象的科学探究。

例如,近年来,“天文节”这一新的节日形式逐渐兴起,结合天文观测与节庆活动,吸引了大量的天文爱好者参与。人们通过现代科技手段,不仅可以在节日期间赏月,还能了解月亮、星星及其他天体的知识,提升公众对天文科学的兴趣。这样的活动融合了传统节日与现代科技,使节日的文化内涵更加丰富,成为了传统与现代相结合的典范。

通过这几个例子,我们可以看到节日文化与天文现象之间的紧密联系。从农耕时代的自然观察,到现代科技的应用,天文与节日的交织始终贯穿在中国传统文化中。无论是过去还是现在,人们通过节日的庆祝方式,表达对自然的敬畏与对未来的期许,这种文化的延续,见证了人类与宇宙之间深刻的联系。

起名大全

最近更新

- 今天适合修补屋顶吗 2025年9月25日修补屋顶当天黄历吉日吗

- 今天适合住宅装修吗 2025年9月25日是不是住宅装修好日子

- 今天适合入住新房吗 2025年9月25日入住新房当日有没有讲究

- 今天适合举办升学宴吗 2025年9月25日举办升学宴好不好

- 今天适合出殡吗 2025年9月25日出殡当天黄历吉日吗

- 今天适合乔迁新居吗 2025年9月25日乔迁新居好吗

- 今天适合交驰往来吗 2025年9月25日交驰往来好不好

- 今天适合举办寿宴吗 2025年9月25日这天能举办寿宴宜不宜

- 今天适合佛像请供吗 2025年9月25日佛像请供好吗

- 今天适合履行诺言吗 2025年9月25日履行诺言是否适宜

- 今天适合成人礼吗 2025年9月25日适合成人礼吗

- 今天适合铺设网线吗 2025年9月25日当天可不可以铺设网线

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气