九月九号重阳节:品味传统文化与养生之道

重阳节是中国传统的节日之一,定于每年农历九月初九。这一天不仅是一个表达敬老情感的重要日子,也蕴含着丰富的文化内涵和深厚的养生智慧。它源于农耕文明和天文文化的结合,历经千年传承,成为人们追求健康和敬老的象征。

重阳节的起源:农耕与天文的融合

重阳节的起源可以追溯到中国古代的天文和农耕文化。古人将九月初九视为阳气最强的一天,"九九"重阳,寓意着强盛和蓬勃。根据古代天文学的观察,九月的重阳节是秋天的一次转折点。秋季是大自然逐渐转凉的季节,天高气爽,正是养生保健的时机。而农耕社会中,九月正值秋收后期,农民劳作繁重,休息和保健成为必要。

在古代,重阳节被视为一个具有特殊天文意义的日子,是秋天的节气节点。根据《周易》和《礼记》等经典的记载,这一天的“九”字与阳数相对应,体现了阴阳五行的哲学思想。因此,重阳节也成为了祈求健康和长寿的节日。

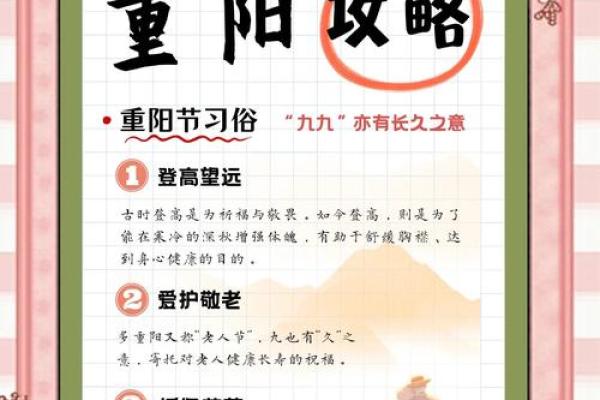

传统习俗:饮食与活动

重阳节不仅仅是一个简单的节日,它还包含了丰富的传统习俗,尤其在饮食和活动方面尤为突出。重阳节有吃重阳糕的习俗,重阳糕是由糯米粉和各种豆类制作而成,外层通常是紫色或黄色,寓意着步步高升,象征着人们的健康和长寿。此外,人们还会在重阳节登高,登高远望,既能锻炼身体,又能祈求平安和健康。

在古代,重阳节是一个为老年人祝福的节日,家庭成员会团聚在一起,共同享受这些传统美食和活动。重阳节的活动,尤其是登高,意味着避邪驱灾,保护家庭成员的健康。根据《礼记·月令》中的记载,登高的活动有着“驱除瘟疫,保家平安”的寓意,成为这个节日的重要习俗之一。

历史案例:传统文化的传承

历史上,重阳节的传承深受文人雅士的青睐,许多古诗词表达了对重阳节的热爱和敬仰。唐代的诗人王维在其《九月九日忆山东兄弟》中写道:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”王维通过这首诗,传达了重阳节时,游子在外的孤寂和对故乡亲人的思念。此诗不仅展示了重阳节的民俗风情,也体现了节日传递的家国情怀。

另一个历史性的案例出自宋代的欧阳修,他在《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中的诗句也提到过重阳节:“重阳节至登高望,思亲情深恨不及。”欧阳修通过诗歌表达了重阳节在当时的社会生活中的重要地位,反映出古代文人对于节日的深厚感情。

重阳节的养生之道

随着社会的发展,重阳节的传统习俗和文化价值逐渐融入现代社会,尤其是在养生文化中,重阳节的意义得到新的诠释。现代人越来越重视健康,重阳节的“登高”“吃重阳糕”等活动,正好符合现代人追求健身、养生的需求。许多人通过登高远足、爬山等方式来增强身体素质,而在饮食方面,重阳糕和茱萸等食材,成为了现代养生的一部分,具有增强免疫力、延年益寿的作用。

如今,重阳节不仅是一个弘扬传统文化的节日,也是一个提醒人们关注健康、尊老爱老的重要时刻。社会上很多组织和家庭会在这一天举办敬老活动,传递社会的温暖和关爱。特别是在老年人健康问题越来越受到关注的今天,重阳节无疑为这种健康理念的传播提供了一个良好的契机。

起名大全

最近更新

- 2025年9月28日几时举办成人礼最好 举办成人礼几点几分是吉时

- 2025年9月28日几时财神爷祭拜最好 财神爷祭拜几点是吉时

- 2025年9月28日几点办喜酒最合适 办喜酒几点几分是吉时

- 2025年9月28日几点上香最好 上香吉时查询

- 2025年9月28日几点制作橱柜最好 制作橱柜吉时查询

- 2025年9月28日几时收获蚕茧最好 收获蚕茧几点是吉时

- 2025年9月28日几时乘船最好 乘船几点几分是吉时

- 2025年9月28日几时拆除旧房最好 拆除旧房几点是吉时

- 2025年9月28日几时询问姓名最好 询问姓名几点是吉时

- 2025年9月28日几点商议婚事最合适 商议婚事几点几分是吉时

- 2025年9月28日几点追讨债务最好 追讨债务几点是吉时

- 2025年9月28日几点做生意最合适 做生意几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气