春分节气:古人如何通过春分养生调理身体

春分是二十四节气中的第四个节气,标志着春季的正式开始。在古人眼中,春分不仅是一个天文节气,更是养生调理的最佳时机。通过春分节气,古人根据天时地利调整身体状况,遵循自然法则进行养生保健,确保身体健康。在这一节气中,春天万物复苏,阳气上升,正是养生的关键时期。

春分与农耕的关系

春分作为天文节气之一,具有重要的农耕意义。在古代,农耕社会非常依赖天文和气候变化来安排农事活动。春分时节,昼夜平分,气候温和,万物生长旺盛,这一节气的特点使得古人认为此时人体的阳气开始生发,人体应顺应自然规律,调整自身的生理和生活状态。古人在春分时节会进行一定的休息,避免过度劳累,以免消耗阳气。同时,他们还特别重视饮食上的调整,力求通过食补来保持身体健康。

春分的传统习俗

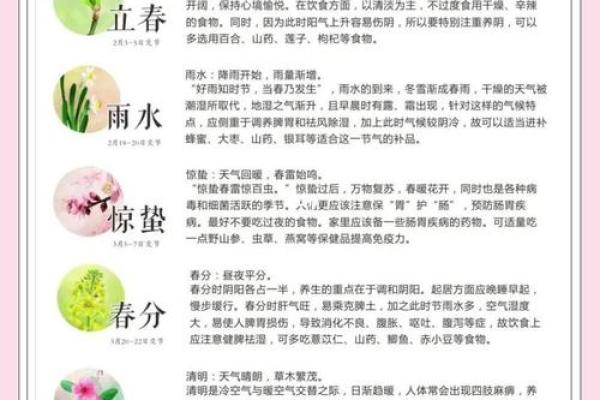

在古代,春分节气有许多饮食和活动习俗,以保证身体的平衡与健康。春分期间,古人会特别讲究“春捂秋冻”的养生理念。春捂指的是适当增加衣物,避免寒气入体,保护阳气的外泄。此外,古人还推崇春分时节的“春分食疗”,这时人们偏爱吃一些有助于清肝明目、温阳养胃的食物。常见的春分食材有韭菜、菠菜、青菜等,具有清新养生的作用。

春分时节的传统活动也很有特色,例如放风筝,寓意着放飞内心的束缚,放松身体的紧张。此外,古人还会进行“春分祭祖”的活动,以表达对自然和先祖的敬意,祈求一年的丰收与健康。这些活动不仅符合养生的理念,也体现了古人对天地自然的崇敬和智慧。

历史案例:王羲之的养生智慧

王羲之是中国历史上著名的书法家,他在春分节气期间,注重养生与调理身体,尤其在饮食和运动方面。王羲之的《兰亭序》中提到,春季气温适宜,正是调节身体、修身养性的好时机。据史料记载,王羲之春分时节会有较多的户外活动,进行书法创作、散步和交流,保持身心的和谐。此外,他还非常重视饮食,尤其是春分时节,他会选择清淡而富有营养的食物,以增强身体的阳气和免疫力。

历史案例:道家养生学的春分调理

道家养生学对春分节气的重视,源于其独特的“顺应天时”的理论。道家认为,春分是阳气最旺盛的时节,也是调养气血、调整身体内外平衡的最佳时机。古代道家典籍《黄帝内经》中提到,春分时节应当“养肝”,因为春季是肝气最为旺盛的时期,过度的怒气和劳累容易伤及肝气。因此,道家学者提倡在春分时节,通过适当的静坐、冥想和气功练习,调整内在气机,以便获得最佳的健康状态。

春分养生的当代实践

在现代社会,春分养生的传统依然被广泛传承和实践。许多人开始注重春分时节的饮食调理,食用更多的时令蔬菜和水果,以增加维生素和纤维素的摄入。此时,许多养生专家还建议进行适度的运动,如瑜伽和太极,这些活动既能帮助调节身体的气血循环,又能让人放松心情,减少春季的过敏反应。此外,春分时节的气候适宜外出旅游和散步,接触大自然,促进身心健康。

通过这些古老的智慧与现代的养生方法相结合,春分成为了人们在变换的季节中调理身体、保养健康的最佳时机。

起名大全

最近更新

- 揭秘农历11月16日星座之谜:你的运势将如何翻转?

- 2025年农历四月廿六订婚合良辰吗? 今日定下婚约有没有问题?

- 2025年农历四月初三结婚是否大吉? 这日子办喜事好吗

- 江姓灵韵悠长的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 2025年05月08日乔迁合良辰吉时吗? 今日乔迁入宅好吗

- 2025年农历四月廿一装修适合吗? 今日装修开工好吗

- 想给纪姓男孩取灵韵天成的名字,有什么好点子?

- 贺姓男孩取谦逊有礼的名字,有什么温婉秀丽的?

- 揭秘搬家吉日口诀:这些神秘日期,你真的知道怎么选吗?

- 左姓取甜美灵动的男孩名字,这些名字超有韵味

- 美字女孩名字怎么取?属性解析与寓意延伸指南

- 春分节气:古人如何通过春分养生调理身体

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气