传统节日:深挖中秋节的美食与习俗

中秋节,作为中国传统节日之一,已有千年历史。每年农历八月十五,家家户户团圆共庆,这一节日既有深厚的文化底蕴,又蕴含着丰富的美食与习俗。无论是在古代还是现代,中秋节始终承载着人们对团圆、幸福和丰收的美好期盼。本文将从节日的起源、传统习俗以及现代传承等方面,探讨中秋节的文化内涵。

中秋节的起源:农耕与天文的结合

中秋节的起源与农耕文化和天文学有着密切的联系。在古代,农民通过观察天象,确定耕种与收获的最佳时机。每年八月十五,正是秋收季节,人们将这一天定为庆祝丰收和祈求来年风调雨顺的节日。此外,月亮在中国文化中有着重要的象征意义。中国古代的天文学家观测到,中秋这一天月亮最为圆满,象征着团圆和完美。因此,农耕社会中的人们将这一天与丰收、团圆和祭月的传统紧密相连。

古代习俗:月饼与拜月

中秋节的传统习俗从古至今都有着悠久的历史。其中,最具代表性的便是食用月饼和拜月。月饼的起源可以追溯到唐朝,当时的月饼是一种祭月的祭品。随着时间的推移,月饼逐渐成为中秋节不可或缺的节令食品。传统的月饼外皮酥脆,内馅丰富,常见的馅料包括豆沙、莲蓉、五仁等。月饼的圆形象征着月亮的圆满,也寓意着家庭的团聚与和谐。

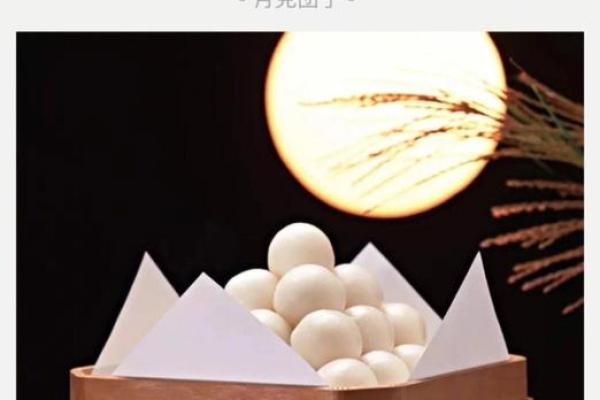

除了食用月饼,古人还有拜月的习俗。特别是在唐朝,皇帝和百姓都会在中秋夜晚举行祭月活动,祈求月亮保佑国家安定、五谷丰登。古人认为,月亮代表着嫦娥女神,她是象征着永恒的美丽与团圆的象征。因此,中秋夜的拜月仪式成为了许多人心中最为神圣的时刻。

唐代的盛大中秋节

唐朝时期的中秋节是最为盛大的。唐代的诗人白居易在《赋得古原草送别》中提到,“月下飞天镜,空中听钓鱼船”,诗句中透露出唐代人民对月亮的深深敬仰和中秋夜晚的美好憧憬。在唐朝,帝王和百姓都会举行盛大的月光宴会,宫廷内外灯火辉煌,乐声悠扬,人们在美食和音乐的陪伴下,度过了一个个愉悦的夜晚。此外,唐代的中秋节也有赠送月饼的习惯,作为对亲朋好友的祝福。

元代的月饼与反抗

元朝时期,中秋节的月饼成为了历史中的一大亮点。元代统治者残暴,民众反抗情绪高涨。根据史书记载,民间利用月饼作为“隐密传递”信息的工具。在月饼的内部藏匿起义的计划和消息,借此鼓动民众反抗压迫。元朝灭亡后,这一中秋节的习俗成为了历史的象征,也使得月饼在中国人民心中更具意义。

从团圆到创新

进入现代,随着社会的变迁和科技的发展,中秋节的庆祝方式虽然有了变化,但其核心精神始终未变。在现代社会,月饼的制作工艺和口味不断创新,传统的豆沙月饼、五仁月饼逐渐推出了冰皮月饼、巧克力月饼等新型口味,满足了人们对美食的多样化需求。此外,随着快节奏的生活方式,许多人选择在中秋节通过社交平台与亲友分享节日的喜悦,线上庆祝逐渐成为一种新兴的趋势。

不过,尽管中秋节的形式发生了变化,但“团圆”和“思念”的主题始终没有改变。许多家庭仍然保持着共聚一堂、赏月吃月饼的传统,向下一代传承这一独特的文化遗产。在全球化日益加深的今天,中秋节的庆祝方式越来越多样,但这份对家人的思念与对团圆的渴望却始终如一。

起名大全

最近更新

- 今天适合上门提亲吗 2025年9月20日今天上门提亲日子好吗

- 今天适合全无禁忌吗 2025年9月20日全无禁忌是不是黄道吉日

- 今天适合修堤坝吗 2025年9月20日修堤坝吉日吗

- 今天适合处理丧葬吗 2025年9月20日这天处理丧葬可不可以

- 今天适合安装房门吗 2025年9月20日安装房门好吗

- 今天适合回老家探亲吗 2025年9月20日回老家探亲是不是黄道吉日

- 今天适合修坟立碑吗 2025年9月20日修坟立碑是不是好日子

- 今天适合堵塞蚁穴吗 2025年9月20日堵塞蚁穴是不是黄道吉日

- 今天适合备马吗 2025年9月20日备马好不好

- 今天适合举办成人礼吗 2025年9月20日举办成人礼是不是黄道吉日

- 今天适合建寺庙吗 2025年9月20日这天能建寺庙吗

- 今天适合就医吗 2025年9月20日就医吉利吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气