民族节日中的养生元素:如何平衡身心健康

每年的节日庆典不仅是对传统文化的传承,也包含了对身心健康的独特关注。尤其是许多民族节日都与自然变化、农耕时节紧密相连,其背后往往蕴含着深刻的养生哲学。这些节日的习俗,通过与自然的互动,传递着平衡身心健康的智慧。

农耕与天文的结合:节气的起源

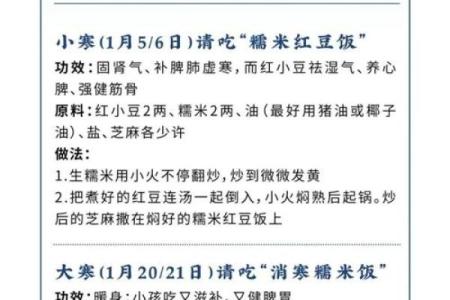

民族节日往往与农耕和天文密切相关。中国传统的二十四节气,便是通过观察天文现象和农事变化来制定的。这些节气不仅仅是农事安排的指南,它们的变化也深刻影响着人们的生活习惯与身体健康。例如,春夏秋冬的四季变化决定了不同的食物摄取和活动方式,反映了天人合一的思想。

在古代,人们依赖自然规律来调整生活节奏。例如,冬至时节,寒冷的天气要求人们摄取更多温热性质的食物,如羊肉、桂圆等以增强体温,抵御寒冷。而夏至时节,则注重食物的清凉性质,偏好绿豆汤、薄荷茶等,帮助身体降温。

传统习俗中的饮食与活动

节日期间,传统的饮食和活动是保持身心平衡的重要手段。在许多民族节日中,特定的食物和活动方式被用来调养身体,达到健康目的。例如,中秋节期间,吃月饼、赏月的习俗既是家族团聚的时刻,也隐含着养生的哲理。月饼的馅料多为豆沙、莲蓉、五仁等,通常含有丰富的营养成分,可以滋养脾胃,增强免疫力。

除饮食外,节日活动也是重要的养生方式。春节期间,拜年、放鞭炮、打太极等活动不仅能舒展筋骨,还能调节气血,增强身体的抵抗力。特别是在寒冷的冬季,适度的运动能促进血液循环,提高身体的抗寒能力。

古代《黄帝内经》中的养生智慧

中国传统医学经典《黄帝内经》强调“天人相应”,指出人体的健康与自然界的变化息息相关。《内经》明确提出在不同季节,应根据气候变化调节饮食和作息。例如,春天应早睡早起,进行适当的户外运动,以顺应自然的生长气息;而冬天则应早卧晚起,少外出,更多的休养生息,以储备能量,抵御寒冷。

《黄帝内经》还提到通过食物调养来保持身体的平衡。它认为五味、五行与五脏之间存在着密切的联系,食物应根据季节和个人的体质来选择,从而达到阴阳平衡,促进身体健康。

端午节的习俗与养生

端午节是中国传统的节日之一,具有浓厚的养生意义。节日中的粽子,不仅仅是节庆食品,更是根据季节的特点来调养身体。端午节在农历五月初五,这时正是气温逐渐升高、湿气重的时节,吃粽子可以帮助增强消化能力,清热解毒,抵御湿气。

此外,端午节还有挂艾草、喝雄黄酒的传统,这些习俗源于古代人们对防病驱邪的信仰,也具有一定的保健作用。艾草被认为有温阳散寒的功效,雄黄酒则有解毒作用,对抗夏季常见的湿气和外邪。

节日中的身心健康

随着社会的发展,许多传统节日的养生意义得到了更广泛的传承和实践。现代人虽然生活节奏加快,但节日中仍会选择以饮食和运动来调节身体状态。如今的节日庆祝活动中,不仅保留了传统的饮食习惯,许多人也开始在节假日中进行冥想、瑜伽等活动,帮助减压,恢复体力。

例如,随着人们对健康的重视,越来越多的家庭会选择在春节期间进行晨跑或集体健身,代替过去单纯的吃喝和聚会。端午节、春节等节日也成为了健康饮食与生活方式的传播平台,人们不仅注重传统习俗,也在其中融入现代的养生理念。

通过这些节日,我们不仅能感受到传统文化的独特魅力,也能从中汲取平衡身心健康的智慧。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气