迎接夏至:天文与养生的完美结合

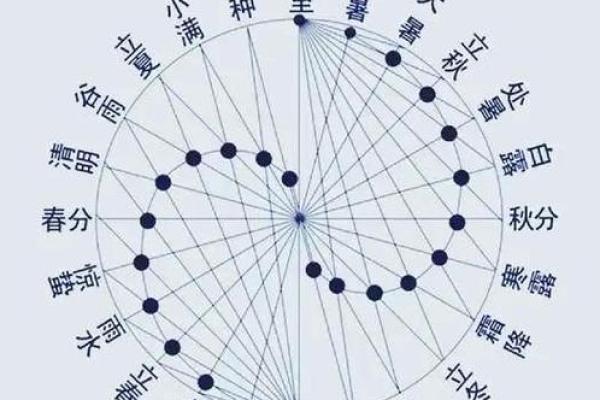

夏至是二十四节气中的一个重要节点,标志着夏季的真正到来。此时,白昼最长,阳光最强,万物生长最为旺盛。在中国传统文化中,夏至不仅仅是天文现象,更是养生的关键时刻。自古以来,人们通过天文知识指导日常生活,尤其是在农耕社会里,夏至对农作物的生长和人们的健康起着至关重要的作用。

夏至的天文起源

夏至的天文背景源于地球公转轨迹。每年6月21日左右,太阳直射地球的北回归线,此时北半球白昼最长,夜晚最短。太阳直射导致气温升高,地面辐射强烈。天文学家根据太阳的位置变化,早在公元前的农耕时代便知道夏至是一个重要的时间节点。

在古代中国,夏至时节对农耕活动至关重要,尤其是对麦类、稻谷等作物的生长周期影响巨大。农民根据天文变化调整播种与收割的时间,使农业生产能够顺利进行。而且,在古代,夏至还是人们测量岁月和季节变化的依据之一,它帮助农民们确定何时播种、何时收获,以适应自然规律。

传统习俗与饮食活动

夏至节气期间,传统的饮食和活动习俗常常与养生和祈求丰收紧密相连。首先,关于饮食,传统上有“夏至吃面”的习惯。因为夏至时节温度高,人体阳气最盛,容易产生内热,吃一些清凉、解暑的食物可以帮助降温调理身体。例如,面条、凉皮等食物常常出现在这个节气的餐桌上。此外,夏至时节也是传统上养生的好时机,尤其是根据《黄帝内经》中的养生理论,夏至是阳气最旺盛的时候,人们需要根据时节调节作息、饮食和锻炼。

此外,夏至节气还有“吃三伏贴”的习俗,古人认为夏至是养生的关键时刻,通过对身体的调理来增强免疫力,避免夏季湿热的侵袭。许多地方还会举行祭天活动,祈求上天赐予丰收和安康。传统活动如赛龙舟、舞龙舞狮等,也具有驱邪避害、祈求安宁的象征意义。

唐代的夏至祭天

在唐代,夏至是一个重要的节日,国家会举行盛大的祭天仪式。唐代的“夏至祭天”仪式是朝廷祭祀的重要部分,仪式上,帝王会向天地祈祷,祈求风调雨顺、五谷丰登。通过这些活动,人们不仅表达了对自然界的尊重,还展现了人与自然和谐共生的理念。通过祭祀,国家不仅加强了民众的凝聚力,还促进了农业生产的顺利进行。

宋代的“夏至夜”

在宋代,夏至被视为一个节庆的日子,尤其是“夏至夜”的习俗备受推崇。那时,许多人会在夏至的晚上举行篝火晚会,聚集在一起,尽情享受夏夜的凉爽。民间相信,夏至夜的灯火象征着驱逐阴霾、迎接阳光的力量。这种活动既是对季节变化的庆祝,也是一种寄托美好愿望的传统表达,反映了古人对夏至的重视与珍视。

健康养生与节气文化

进入现代,虽然科技发展迅猛,但古老的节气文化和养生理念依然被许多人重视。尤其是在健康养生领域,夏至的相关知识被许多人所借鉴。现代人常常通过关注夏至来调整饮食习惯,避免夏季高温引发的身体不适。在一些养生书籍和实践中,夏至时节仍被推荐为排毒和调养身体的最佳时机。例如,现代人常常选择在这个时节进行食疗,摄入富含维生素C和矿物质的食物,帮助身体抵抗高温和湿气。

通过现代传承,人们在忙碌的生活中依然能够通过关注节气调整自己的作息与饮食,继承了古代先民与自然和谐共处的智慧。在这个快节奏的时代,夏至的养生理念仍然具有很高的实用价值,提醒我们要关注身体与自然的同步变化,保持健康与平衡。

起名大全

最近更新

- 今天适合上门提亲吗 2025年9月20日今天上门提亲日子好吗

- 今天适合全无禁忌吗 2025年9月20日全无禁忌是不是黄道吉日

- 今天适合修堤坝吗 2025年9月20日修堤坝吉日吗

- 今天适合处理丧葬吗 2025年9月20日这天处理丧葬可不可以

- 今天适合安装房门吗 2025年9月20日安装房门好吗

- 今天适合回老家探亲吗 2025年9月20日回老家探亲是不是黄道吉日

- 今天适合修坟立碑吗 2025年9月20日修坟立碑是不是好日子

- 今天适合堵塞蚁穴吗 2025年9月20日堵塞蚁穴是不是黄道吉日

- 今天适合备马吗 2025年9月20日备马好不好

- 今天适合举办成人礼吗 2025年9月20日举办成人礼是不是黄道吉日

- 今天适合建寺庙吗 2025年9月20日这天能建寺庙吗

- 今天适合就医吗 2025年9月20日就医吉利吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气