为何被称为“闰日”:与农耕和四季变化的关联

每年2月29日被称为“闰日”,它的出现与农耕和四季变化的密切关系,揭示了人类如何根据自然节律调整日历,以适应农业生产和气候变化的需要。由于地球围绕太阳公转的周期并不完美地契合365天的周期,便产生了闰年和闰日的概念。这一特殊的日期,不仅是天文学的产物,也与古代农业社会的时间管理紧密相关。

农耕与闰日的起源

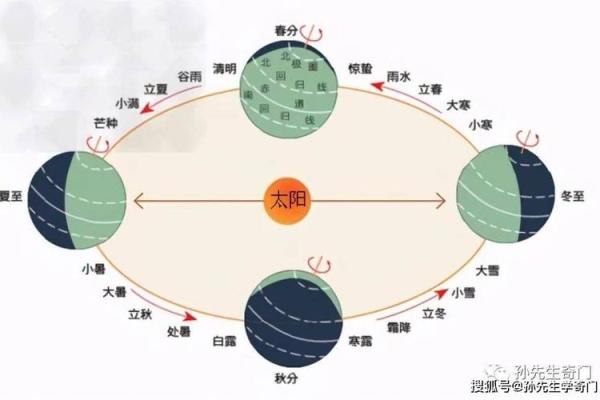

自古农耕文明就需要对四季进行精确的把握,春播、夏耕、秋收和冬藏,这一循环的生产模式决定了古人对时间的重视。中国古代的历法大多基于农耕周期,二十四节气的设定正是为了指引农事活动。因为地球绕太阳的公转周期约为365.24天,若按照常规的365天来计算,一年就会有所偏差,长此以往,农时就会错乱,影响农业生产的正常进行。

为了弥补这个时间差,古代天文学家创造了闰年制度。每四年增加一天,确保春夏秋冬四季的变化能够与农耕活动保持同步,防止春播在冬季,秋收在夏季的尴尬局面。闰日正是这一天的体现,通过这一天的插入,历法与自然的周期才能较好地协调。

古代节令与传统习俗

在中国古代,闰年和闰日的出现并非仅仅是为了天文计算,更融入了丰富的文化和传统习俗。例如,传统的农历新年通常会在春季,尤其是“立春”前后举行。在闰年里,农民需要特别注意春耕的节气调整,以确保播种和收成的最大化。这时,祭祀天地、求丰收的仪式尤为重要,许多地方会在春节前后举行农事祈愿活动,希望能借助自然的力量保证一年的丰收。

此外,闰日的到来,也在民间引发了许多富有特色的活动。例如,在闰年,某些地区有婚礼“延迟”的传统,认为在闰日结婚可能会影响婚姻运势;而在一些文化中,闰日被视为“幸运”的象征,人们会举行聚会、宴席等庆祝活动,迎接这一天的特殊意义。

典籍中的记载与历史案例

闰年的起源在《周礼》《大明一统志》等古籍中有详细记载。根据《周礼》中的描述,古人已经认识到,太阳的回归年并非精确的365天,而是365.24天。这一观察成果催生了闰月、闰年的概念,使农历能够保持与天象的协调性。而《大明一统志》更是详细记载了历法的变迁和对农业生产的影响,强调了闰年的重要性,它不仅影响了农事,也对国家的祭祀仪式和节令的设定有着深远的影响。

在历史上,唐代和宋代的历法改革也大力推动了闰年的规范化。尤其是在唐代,国家通过统一历法的制定,加强了对农田和农业活动的管理,确保每一年的收成都能与四季变化相匹配,从而减少因气候异常造成的灾害。

现代传承与影响

在现代,虽然人类已经进入了机械化和信息化时代,农业社会的直接依赖逐渐减少,但闰年和闰日的存在仍然对社会和文化生活产生影响。例如,现代的农历节气仍然遵循古代的规律,而闰日的出现,则提醒着我们不忘自然与人类生活之间的密切联系。今天,在一些传统节日和活动中,闰日依旧会被视作一个特殊的时刻,尤其是在中国的传统节庆中,某些节日会根据闰年的安排有所不同,这种古老的传统仍然影响着我们的文化认同。

随着时间的推移,闰日不仅仅是天文学的计算工具,更成为了一种文化符号,连接着古今,昭示着自然与人类社会之间无形的联系。

起名大全

最近更新

- 范姓男孩朝气蓬勃的名字,有哪些新颖之选?

- 2025年05月23日订婚能算好日子吗 今天订婚怎么样?

- 2025年05月08日乔迁日子有没有选对? 今天入住新居行不行

- 2025年05月18日能否作为装修黄道吉日? 这日子装修新房好吗

- 柯姓取朝气蓬勃的男孩名字,这些思路值得参考

- 2025年农历三月三十开业是否是黄道吉日 开张吉日宜忌查询

- 三月份神秘吉日大揭秘:搬家好时机,你错过了吗?

- 2025年农历三月廿四安门能算好日子吗 今日安装入户门好吗

- 2025年05月08日这日子乔迁旺不旺? 入新宅有问题吗?

- 2025年04月28日提车合适吗 这日子提车买车好吗

- 2025年农历四月十一是否属于乔迁吉日? 乔迁新居算好日子?

- 揭秘出车吉日,这些日子你敢出发吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气