春节的天文奥秘:如何通过农历与星象预测新一年运势

在中国传统文化中,农历和星象对人们的生活和运势有着深远的影响。尤其是春节,这个象征着新一年的开始,常常被视为天文和农耕的交汇点。通过农历与星象的结合,古人曾通过观察天象来预测未来的运势,尤其是在春节期间,这一传统尤为显著。以下便是我们通过农历与星象预测新一年运势的方式与其背后的历史渊源。

农耕与天文:古人如何通过星象预测

自古以来,农业文明深深扎根在中国人的生活中。农耕社会的农民依赖天象的变化来判断播种和收获的时机。星象,尤其是冬至后的日出日落、太阳和月亮的轨迹,是古代农民最重要的参考之一。而春节,作为农历新年的开端,标志着“春”季的来临,象征着大地的复苏和新一年的希望。

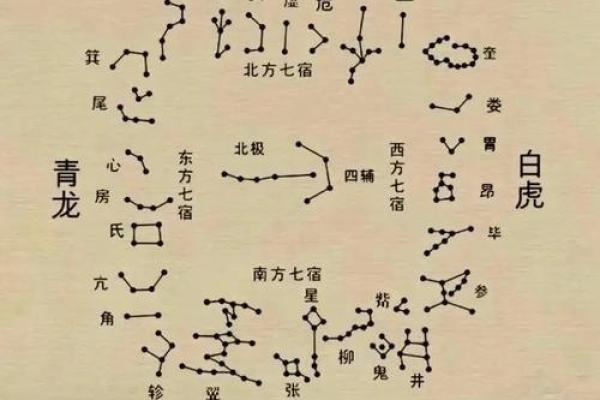

在古代,春节期间的天象被看作是宇宙和自然力量对未来的预示。每年的春节前后,天上出现的星座变化会影响人们对未来运势的判断。例如,北斗七星、太白金星等天象的变化,都被认为是命运的象征,指引着人们在新的一年中的健康、财富、事业等各方面的走向。

春节习俗中的天文与农历传统

春节的许多习俗源于古老的天文观察和农耕需求。举例来说,春节的“吃饺子”习惯,就与天象有着深刻的关联。传统上认为,饺子的形状像古代的元宝,象征着新一年的财富和好运。而这一传统,正是基于古代农民对农历新年的期待,寓意着丰收和富贵。再如春节的“放鞭炮”习俗,来源于古代人们为了驱逐冬天的恶鬼,迎接春天的到来。这一习俗与天文中的星象也有相似之处,象征着驱除晦气,迎接新一年的光明。

在节令方面,农历的每个月都有着不同的天文寓意。比如,春节前的“腊月”正值冬季,气候寒冷,万物凋零,是人们休养生息的时节。而春节的到来,则是万象更新,象征着新一年的开始。

黄帝时期的天文与农历结合

在中国历史上,黄帝时期是最早通过天文来预测人类命运的典型例子。据《史记》记载,黄帝是中国历史上首位将天文与农耕结合的帝王。他不仅通过观测天象来推算农业的生产周期,还结合星象和农历节令来安排国家的重大活动。黄帝时代,天文观察成为了政府制定农耕政策的重要依据,影响了人们的生产和生活。

唐朝的星象与政治运势

唐朝时期,星象的变化被视为预示国家兴衰的象征。唐太宗李世民便非常重视天文观测。他通过观察北斗星的变化来判断帝国的命运,以及预示百姓的福祉。在唐代的《元和志》中,天文学和星象学的研究已达到相当高的水平,政治决策常常依赖于这些观察结果。

天文与农历的结合

尽管现代科技的发展让人们不再依赖天象预测未来,但在传统节日中,尤其是春节期间,许多人仍旧会参考农历和星象来安排自己的年初计划。例如,很多家庭在春节期间会选择特定的日期进行祭祖和拜年,这些日子的选择往往与农历的天文现象紧密相关,旨在通过这些仪式来祈求新一年好运的降临。

同时,现代人也常通过农历和星象分析自己在新一年的运势,包括事业发展、健康状况等。通过结合古人的智慧与现代的理解,星象与农历的传统在当今社会依然焕发着生命力。

起名大全

最近更新

- 揭秘:装修新房的神秘吉日,究竟哪天最适合开工?

- 2025年04月30日结婚是否是黄道吉日 办喜事黄道吉日查询

- 农历12月17:探秘传统节日里的神秘仪式与传说

- 2025年农历三月三十开业日子有没有选对? 今日营业吉利吗?

- 2025年05月08日乔迁日子合黄道没? 今日乔迁有问题吗?

- 姓尹聪慧伶俐的女宝宝名字,如何取才显豁达?

- 女孩用萱字取名:属性属金的坚韧寓意与字序搭配

- 女孩用信字取名的寓意:传统文化中的美好期许

- 春节的天文奥秘:如何通过农历与星象预测新一年运势

- 想给罗姓宝宝起个别出心裁的名字,男孩名字怎么取好?

- 姓余烂漫天真的男孩名字,如何取才显大气?

- 2025年农历四月十一这日子乔迁是否黄道吉日? 今日乔迁入住好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气