养生与健康的节日智慧

在中国传统文化中,节日不仅是人们庆祝和休息的时刻,也是与自然规律相呼应、调和身心的时机。无论是春夏秋冬,节令的变化与健康养生密切相关。节日智慧中有着丰富的养生内容,这些智慧不仅传承自古,且随着时代的变迁,依然在现代社会中发扬光大。

历史背景:农耕与天文的影响

中国古代农耕文化与天文历法密切相关,节令的更替直接影响到农业生产,进而与人们的生活和身体健康息息相关。例如,二十四节气便是天文与农耕智慧的结晶。通过观察天象和气候变化,古人总结出适宜的耕作、采集及健康调理的时间。这些节令不仅关乎农业生产,更融入了与人体生理的相应调节。

在古代的节日里,许多养生智慧源于对自然界变化的观察,尤其是季节变换时,如何应对气候变化、调节饮食、安排活动等,都是为了维护身体的平衡。例如,春季万物复苏,人体的阳气逐渐升发,传统节日如春分节气时,适合食用清淡的食物,避免过于油腻和沉重的食物,以促进身体的排毒和新陈代谢。

案例一:农耕智慧中的春节饮食

春节作为最重要的传统节日之一,其庆祝活动不仅是家族团聚的时刻,也蕴含着丰富的养生智慧。春节期间,饮食上强调“和气生财”的理念,民间习惯食用年糕、饺子等象征着年年有余、财运亨通的食物。年糕的粘性寓意着生活紧密相连,而饺子则象征着包裹着幸福与财富。

同时,春节饮食的搭配也有着节令养生的考虑。正值冬季,寒冷的气候使得人们的体内阳气较为不足,此时食物要以温补为主。像红枣、桂圆、羊肉汤等,能够增强体内阳气,帮助抵御严寒,调和身体的阴阳平衡。

案例二:端午节与气候调理

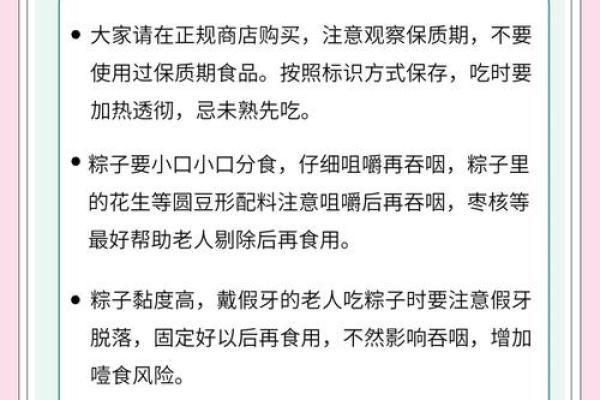

端午节在每年农历五月初五,恰逢初夏时节,这一时段的气候湿热且多雨,人体容易受到外邪侵袭,尤其是湿气的困扰。传统习俗中,端午节有着“驱邪避暑”的功能,粽子、雄黄酒、艾草等成为端午节的标志性元素。

粽子是端午节的代表性食物,传统上用糯米包裹着不同的馅料,具有一定的保健作用。糯米性温,能帮助温补脾胃,适合春末夏初时节食用。除此之外,端午节的赛龙舟、挂艾草等活动,不仅充满了传统文化的寓意,也有着驱邪保健的功效。艾草具有驱寒解毒的效果,赛龙舟则有助于激发体内的阳气,增强体力。

节日养生与当代生活

进入现代,传统节日的养生智慧依旧在不断传承与创新。在快节奏的都市生活中,人们的作息、饮食等习惯往往与自然节令相脱节,导致身体健康出现问题。而节日则成为了人们调整身心、回归自然的契机。

例如,现代社会对节日饮食和运动的关注更加重视,许多家庭在春节等节日期间,会通过参与户外运动、家庭健身等活动来增强体质。同时,传统节日的食品也逐渐演变出健康版,如低糖、低脂的年糕、饺子等食品,既保持了节日的象征意义,也符合现代人对健康的需求。更重要的是,现代人注重节日期间的心理健康,节假日成为了人与人之间情感的联结,减少了工作压力,增进了人际关系的和谐。

通过古代的农耕智慧和节令养生的传承,不仅能够帮助我们调节身体的健康状态,也能够使我们的生活更加和谐。节日的庆祝方式已经不再仅仅是娱乐和庆典,更是对身心健康的深刻关照。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气