明天是立夏,如何根据天文变化调整生活作息?

立夏作为二十四节气中的第七个节气,标志着夏季的开始。此时,太阳直射北回归线,白昼逐渐增长,气温升高,万物进入生长的旺季。与农耕息息相关的天文变化,使得立夏在古代不仅是自然界的转折点,也影响着人们的生活作息和活动安排。了解这些变化,并适应季节特征,是古人智慧的体现。

立夏与天文的关系

立夏的天文现象直接与太阳的运行轨迹有关。每年约在5月5日或6日,太阳到达黄经45度的位置,此时昼夜长短几乎相等,气温开始升高。立夏不仅是气温变化的标志,也表明了夏季天气的逐渐到来。根据天文变化,古人通过观察太阳位置和天象的变化来调整农业活动和生活作息。太阳升起得更早,落下得更晚,意味着白昼时间延长,工作和休息的节奏也随之改变。

传统习俗与饮食调节

在古代,立夏是一个非常重要的节令,传统上有着“立夏吃啥”的习俗。由于天气开始炎热,人们在饮食上注重清凉解暑,避免体内积热。例如,立夏时节常吃的食物包括凉拌菜、绿豆汤、苦瓜等清热食材。这些食物有助于调节体内的火气,并补充因天气炎热而流失的水分。除此之外,立夏还意味着即将进入丰收季节,农田里的庄稼开始生长,人们通过祭祀仪式祈求丰收,期盼秋季的丰盈。

在历史上,唐代的《元和郡县志》就有记载,立夏这一天,农民会举行祭祀活动,祭拜土地神和五谷神,以求风调雨顺,五谷丰登。这样的活动不仅是对天文变化的尊重,也是对自然规律的理解与适应。

唐代的立夏祭祀

唐代的立夏习俗尤为盛大。在《元和郡县志》中,关于立夏的记录表明,古人认为立夏是“阳气始生”的时刻,地气逐渐温暖,适合农作物的生长。因此,立夏当天,唐代的农民会举行一系列祭祀活动,祭祀内容包括祭地神、祭谷神等,祈愿五谷丰登、土地肥沃。这样的仪式反映了古人对天文变化的高度敏感,利用这一节令来与自然沟通,确保农田的顺利生长。

宋代的“夏至”与作息调整

宋代时,立夏的习俗和作息安排有了进一步的变化。据《太和殿记载》,宋代的宫廷和官员们会在立夏前后调整作息时间,适应白昼延长的天文现象。白昼时间较长,人们的工作时间也被相应延长。宋代人会根据天文推算调整劳作和休息的时间,尤其是在农田管理上,他们会早起晚睡,利用充足的阳光时间进行田间管理。这一调整不仅体现了对天文变化的适应,也为农业生产的高效运作提供了保障。

立夏与作息规律的结合

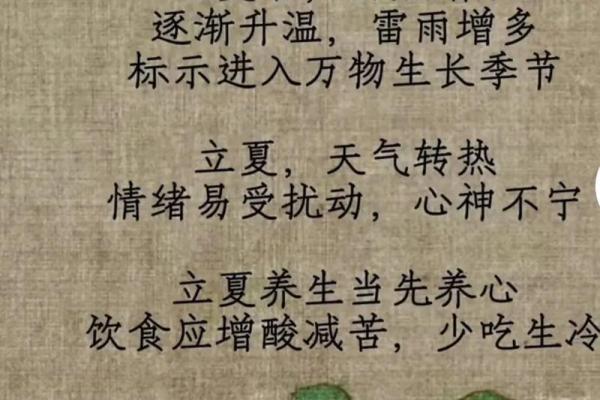

进入现代,尽管我们不再像古人那样依赖天文变化来决定农田的耕种,但立夏的天文变化依然影响着我们的生活作息。随着气温逐渐升高,人体的生物钟也会有所调整。研究表明,春夏季节昼夜变化的节奏会影响人的睡眠质量和作息时间。因此,在现代社会,立夏时节的作息调整也变得尤为重要。

现代人可以根据立夏的天文变化调整作息,避免过度劳累,适当调整工作和休息的时间。例如,早晨起得更早,享受清晨的凉爽;晚上则可以适当推迟入睡时间,确保充足的休息。此外,立夏时节适合进行户外活动,早晨的晨跑或是傍晚的散步,既能呼吸新鲜空气,也有助于保持健康的生活节奏。

立夏作为一个标志性节气,它的到来提醒我们要调整作息,顺应天文变化,以保持身体和生活的平衡。这种调整不仅源自对自然规律的认识,也是一种生活智慧的体现。在这个节气里,我们通过与自然的和谐互动,完成了从春季到夏季的过渡,迎接新的生长季节。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气