天文与季节:解读五月星空与天文现象带来的启示

五月的夜空总是让人陶醉。在这个充满生机的季节里,星空的变化不仅与天文现象息息相关,也与农耕文化和传统习俗紧密相连。每年的五月,正是春夏交替的时节,自古以来,五月的天象和星空变化都为人们提供了许多关于农业和季节的启示。从农耕的智慧到文化的传承,五月的天象不仅影响了人们的生活,也塑造了传统节庆和习俗。

天文现象与农耕起源

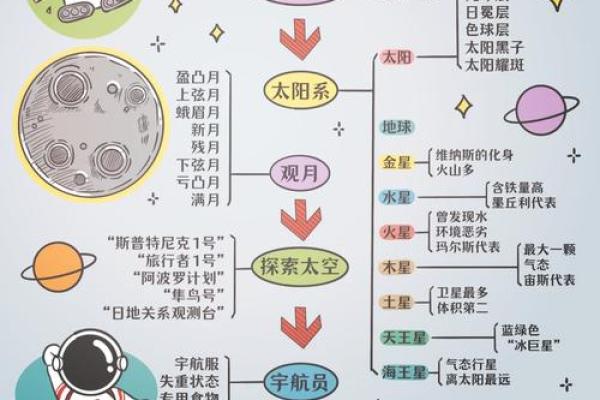

五月的星空常常标志着季节的变换和农业的关键时期。中国古代农耕社会,天文现象与农业密切相关。五月,恰是“立夏”之后,气温逐渐升高,农田里的作物也开始进入生长旺季。许多天文现象,如“金星东现”或“猎户星座西沉”,在古人眼中都与农业周期密不可分。

例如,古人通过观察“金星东现”现象来判断天气变化。金星的东现是指金星从太阳后方向东方升起,预示着夜晚气温升高,天气变得更为温暖。这一天文现象常出现在农耕季节的初期,帮助农民判断何时开始播种、何时施肥。在《淮南子》中,有云“天时不如地利,地利不如人和”,这句话便是古代农民通过天象来结合地理和人力资源进行农业生产的重要智慧。

传统习俗与饮食活动

在五月的节令中,许多传统习俗和饮食活动也与天文现象息息相关。例如,中国传统的“端午节”就正好落在五月初,节令内的各项活动不仅有着丰富的文化内涵,也与天文现象和季节变化有着千丝万缕的联系。

端午节起源于纪念古代的诗人屈原,但其中的许多传统习俗,也与农耕和天文变化相联系。五月是农田丰收的季节,端午节正好是春夏交接,天气炎热,端午时的食物如粽子、雄黄酒等,便是古人用以抵御夏季湿气和传染病的食疗方法。古人认为,五月五日这一天,阴气最强,正是驱邪避害的最佳时机。饮食活动如吃粽子,便是为了祈求健康和丰收,正好契合了天文现象中的季节变化。

在《礼记·月令》中提到,“五月五日,祭祖拜神,吃艾叶、粽子,以驱疫防灾。”这不仅是对屈原的纪念,也是对大自然天文现象变化的适应和对季节节令的顺应。

现代传承与节庆活动

进入现代,虽然科学技术已经极大改变了人们的生活方式,但许多传统的节庆活动仍然保留了与天文现象和季节变化的联系。五月的星空不仅影响了古代的农业生产,也深深渗透进了现代人的节庆文化和生活方式。

比如,现代社会仍然盛行端午节的庆祝活动,尤其是食俗和赛龙舟等习俗。虽然科技发达,天文现象的观察不再是人们农业生产的依据,但这些传统节庆的活动依然能够反映出人们与自然和宇宙的联系。例如,在现代,赛龙舟的活动不仅仅是为了纪念屈原,更是人们在繁忙的都市生活中寻找心灵慰藉的一种方式。

此外,许多天文爱好者和科学机构也开始举办“五月星空观测”活动,以促进公众对天文学的兴趣和了解。这些活动不仅带领人们回归自然,也让人们重新认识到星空和天文现象带来的深远影响。通过现代科技与古老天文学的结合,人们可以更加深入地探索宇宙的奥秘,并在繁忙的生活中找到一丝宁静。

五月的星空,依旧如古人所说,充满了智慧与启示。从农耕到节庆,从天文现象到传统习俗,五月不仅是自然界的馈赠,也是人类文化与智慧的传承。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气