寒露节气:秋冬交替的养生与天文变迁

寒露节气是秋冬交替的重要时刻,标志着气候的剧烈变化。对于古人来说,这一节气不仅与自然环境的变化息息相关,还与农耕生产和天文变化紧密相连。因此,寒露的养生之道和传统习俗具有深刻的文化和历史背景。

寒露的天文与农耕起源

寒露节气的到来,源于天文的变化。每年10月8日左右,太阳到达黄经195°,这时昼夜温差逐渐加大,白天气温依旧温暖,而夜晚则开始变得寒冷。这种变化让秋天的气息愈发浓厚,为即将到来的冬季打下了基础。对于农耕社会而言,寒露意味着秋收的结束和冬季的准备。农民会在这一时期采摘秋季的作物,尤其是小麦、玉米等农作物,确保在寒冷的冬季能有足够的食物储备。

寒露时节的天文变化也直接影响着古人对季节的划分和生活方式的调整。在古代农耕社会,人们通过观察天象来指导生产活动和日常生活。寒露的出现不仅是天文变化的标志,更是人们调整作息、准备冬季生存的重要信号。

传统习俗:饮食与活动

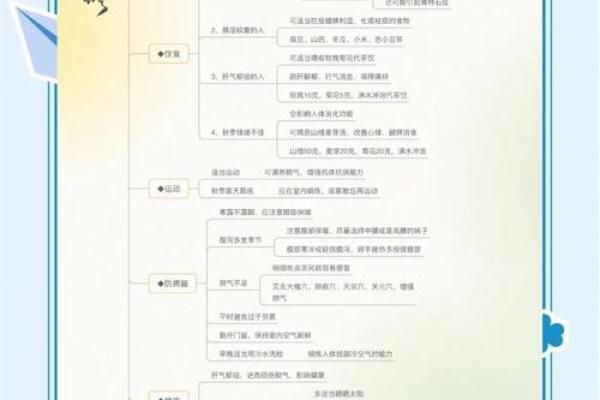

寒露的到来,带来了传统饮食习俗的变化。随着气温的骤降,身体需要更多的热量来抵御寒冷,因此寒露时节饮食讲究温补。传统上,人们在寒露时节会食用一些具有温补作用的食物,如羊肉、鸡肉、栗子、红枣等,以增强体质,预防秋冬季节的流感和风寒。

在饮品方面,寒露时节也有着传统的保健饮品。例如,民间有“寒露茶”的说法,这种茶通常由桂花、菊花、枸杞等草药和花卉泡制而成,能够调节体内的阴阳平衡,防止寒气入侵。此外,寒露时节也是食欲最旺盛的时期之一,许多人会吃上一些滋补的汤羹,如鸡汤、排骨汤等,帮助身体在寒冷季节保持充沛的能量。

活动方面,寒露时节的传统习俗包括秋游、赏菊、拜祭祖先等。秋游不仅有助于舒缓压力,还能帮助人们增强体质,适应寒冷的天气。而拜祭祖先则是古人表达孝道和敬意的方式之一,寒露时节,许多人会前往祖先的墓地,进行祭拜,以祈求来年丰收与安康。

历史案例:寒露节气的文化传承

在《黄帝内经》中,寒露节气被明确提到,作为调整身体状态、养生的关键时机。《黄帝内经》指出,秋季是养肺的最佳时机,寒露节气则是温补的最佳时刻。古代医学家建议,在这个节气时,要避免过度劳累,注意饮食清淡,确保体内的气血畅通。寒露的到来提示人们要开始为冬季的严寒做好准备。

另一个历史案例可以追溯到唐代的《唐书·天文志》,其中提到寒露时节的天文现象,指出这一节气时星象的变化对农业生产有着重要影响。古代农民通过观察这一时节的天文变化,结合实际气候调整播种和收获计划。这种对天文和季节变化的高度关注,体现了古人对自然规律的深刻认识。

生活中的寒露节气

在现代,寒露节气依然在许多地方得到传承和发扬。虽然现代社会的农业生产和生活方式已经发生了巨大变化,但人们仍然注重这一时节的养生文化。许多城市的养生机构和中医诊所,会根据寒露的养生理论,推出符合节气特点的调理方案,比如膳食补充、推拿理疗等。

此外,随着健康意识的提升,越来越多的人开始关注寒露时节的饮食调整,尤其是对于中老年人的养生保健。许多人通过关注节气变化,调整作息和饮食,力求在寒露时节达到身心的平衡与健康。

寒露节气,作为传统文化的一个重要组成部分,在现代社会依然具有很强的生命力。它不仅是自然变化的体现,更是文化传承的见证。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气