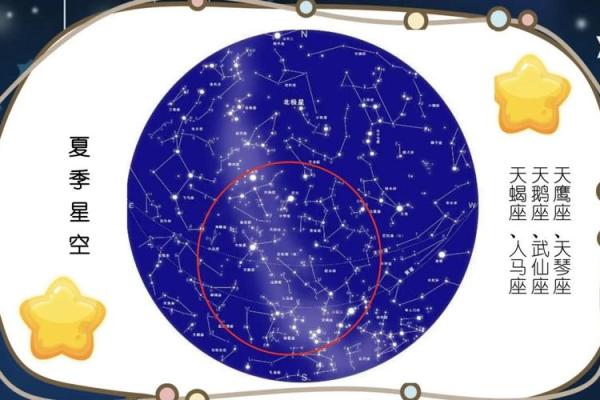

天文现象大揭秘:星空与节气的奇妙联系

星空与节气的关系由来已久,早在中国古代的农耕社会中,天文现象便与农业生产息息相关。节气的划分不仅与太阳的运动密切相关,还受到星空位置的影响。这种奇妙的联系,既反映了古代人类对自然的观察与理解,也承载着丰富的文化习俗和历史传承。

农耕与天文的关系

在古代农耕文明中,天文现象被视为天地间的运行规律,直接影响着农业生产。中国的24节气便是根据太阳在黄道带上的位置和星空的变化来划分的。例如,春分时节,太阳位于赤道上空,昼夜平分;而冬至时,太阳在南回归线附近,白昼最短,夜晚最长。天文现象的变化,提示着农民何时播种、何时收割。这些节气不仅是农业活动的指导,也是古代社会生活节奏的重要组成部分。

古代的农民通过观察天象,利用星空的变化预测天气变化,指导农耕作业。比如,寒露节气时,天际的北斗七星显得尤为明亮,农民会根据这一现象判断即将到来的寒冷气候,从而调整农作物的种植时间。

传统习俗的形成

与天文现象密切相关的节气,还孕育了丰富的传统习俗。不同节气会引发不同的民间活动和饮食文化。例如,在立春时节,人们会吃春饼和春卷,寓意着迎接新的生长季节;而在秋分时节,正是丰收的时刻,人们会举行丰收祭典,感谢大自然的恩赐。这些习俗不仅反映了人们对自然变化的顺应,也在一定程度上体现了节气与星空之间的深厚联系。

例如,在《周易》一书中,天文和节气的关系就有着精确的记载,书中提到通过观察天象,能够准确预测一年中的气候变化。农民们通过这种方式,能够更好地调整种植和收获时间,避免灾难性天气的影响。

汉代天文与节气

汉代的天文观测技术相当发达,很多节气的划分都与星空密切相关。尤其是《汉书》中对天文现象的描述,其中提到许多节气的出现与星座位置变化有关。在这一时期,天文观察不仅仅局限于日月星辰,还包括了与节气相关的星座,特别是在秋冬之际,天文现象对农业活动的影响尤为显著。古代农人通过观测北斗星的位置来判断天气的变化,精确预测农事,帮助他们获得更好的收成。

宋代的节气与天文结合

宋代时期,天文与农业生产结合得更加紧密。特别是《太和遗令》对节气的划分,基于对天文现象的深入观察,尤其是星空中的不同星座与节气之间的关系。例如,在夏至时,太阳会从黄道上的巨蟹座跨过,进入狮子座,而这一天象的变化,标志着炎热夏季的到来,对农田管理和作物照料起到了关键性提示作用。

同时,宋代也加强了对节气的记录和传承,许多民间节令习俗在这一时期得到发扬光大。不同节气的祭祀活动、饮食习惯、民间风俗,都体现了人们在农业生产中如何根据星空的变化来调整自己的生活与生产方式。

天文与节气的继承与创新

在现代社会,虽然科技的发展使得人们不再依赖天文现象来指导农业生产,但天文与节气的文化依然深深扎根于人们的日常生活中。许多节气习俗依然延续至今,例如清明节扫墓、冬至吃饺子等。这些传统活动不仅是对历史的纪念,也是对天文与节气联系的文化传承。

在一些乡村和传统节庆中,节气的民间活动依然活跃,很多年轻人开始重新认识这些节气习俗的意义,并通过现代的科技手段,结合天文观测来理解和传承这些古老的节气智慧。这些习俗在今天仍然是社会文化的重要组成部分,成为了连接过去与未来、传统与现代的桥梁。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三算不算结婚好日子? 今日办喜事好吗

- 2025年农历四月初七动土有问题吗? 动土修造合适吗?

- 2025年农历三月廿四安门是否是黄道吉日 今日安门适合吗?

- 元宵节的月光与团圆:一场天文与文化的交融

- 10月2日大婚秘籍:揭秘史上最吉利的黄道吉日,你敢挑战吗?

- 建军节习俗:从老百姓的记忆中看建军节的民间传承

- 女孩用榕字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 揭秘农历与公历的神秘邂逅:你真的懂换算背后的秘密吗?

- 妤字女孩最佳组合名字:五行平衡与寓意美好的范例

- 五月十四夜:揭秘古风民俗,寻味传统节日魅力

- 2025年04月27日是否是开业吉日 营业能算好日子吗

- 2025年05月11日是否宜领证? 登记领证算不算好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气