节令更替中的天文奇观:农历节日的星象秘密

在中国古代,节令的变换和天文现象紧密相连,农历节日不仅是社会生活的体现,也是天文奇观的反映。通过观察星空的变化,古人将这些天象与节令结合,创造了许多富有象征意义的节日和习俗。这些习俗至今仍然影响着我们的生活,而星象的秘密也在传统文化中占据了重要地位。

农耕与天文的紧密联系

农历节日的起源与古代的农耕社会密切相关。中国古代的农业生产依赖于天文现象,尤其是二十四节气的划分,这些节气的设立有着显著的天文依据。例如,冬至、夏至、春分、秋分等节气是通过太阳在黄道上的位置来决定的,反映了太阳与地球的相对关系。随着农耕技术的发展,古人通过天象的变化来预测季节的变化,帮助农民安排播种、收获等农业活动。

不仅如此,星象的变化也成为了古人理解自然规律的方式之一。在古代,人们认为星星的变化会影响气候和作物的生长。例如,在冬至时,北斗七星的位置发生变化,预示着寒冷天气的到来,农民便会根据这一天文现象来调整农事活动。

传统习俗中的天文启示

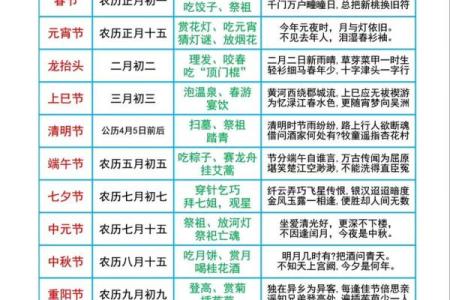

传统节日中的许多习俗也深受天文现象的启发。例如,春节期间的“扫尘”习俗,是为了驱赶寒冬,迎接春天的到来,象征着新一年的开始。农历七月十五的中元节则与天文中的月亮周期密切相关。每年这个时候,月亮最圆,人们举行祭祖活动,既是对先人的尊敬,也象征着月亮的圆满与团圆。

此外,端午节的龙舟竞渡也与天象有关。据说,端午节的时节正值夏至前后,太阳最强烈,气温最热。龙舟竞渡的习俗可能是为了驱赶夏季的瘟疫,祈求健康和平安。而传统的粽子,除了是祭祀的一部分,也是为了纪念古人对天文现象的尊敬,具有祈求丰收、安康的寓意。

历史案例:黄帝与轩辕之战

在中国古代,天文现象常常与历史事件联系在一起。黄帝与蚩尤的轩辕之战传说中就有许多星象的痕迹。相传黄帝率领部队在战斗前,曾观察星象变化,认为蚩尤所在的地区星象不吉,战斗结果必定胜利。根据《山海经》中的记载,黄帝在战前便看到天上的星座变化,认为这是战斗的预兆。此种天象解读不仅体现了古人对天文现象的高度重视,还展示了星象与历史事件之间的奇妙联系。

天文与节日文化的结合

在现代社会,虽然天文观测的技术已经大为进步,但传统节日中的星象文化依然在许多地区得到传承。每年农历新年,许多地方都会举行传统的天文观测活动,尤其是在春节期间,许多天文爱好者会通过望远镜观察春季星空,了解与节令相关的星座和天象。此外,越来越多的天文爱好者开始重视与农历节日的结合,他们不仅在节日中开展天文讲座,还会通过活动让更多人了解星座与节令之间的关联。

例如,在秋分节气时,一些天文爱好者会组织“星空露营”活动,带领参与者在户外观赏星空,讲解秋季星座和古代节令的关系。通过这种方式,现代人不仅能够享受天文奇观,还能感受到古人智慧的传承。

这些活动不仅让人们在现代生活中回顾传统文化,也帮助我们理解星空与农历节日之间的深刻联系。天文与节令的结合,让古老的节日焕发出新的生命力,成为人们了解自然、传承文化的重要途径。

起名大全

最近更新

- 2025年05月14日搬家是上上吉时吗? 今日搬家入宅好吗

- 2025年农历四月廿一装修合适吗 装潢行吗?

- 揭秘:农历11月11日,谁的秘密星座运势最旺?

- 2025年农历三月三十是否为开业好日子? 开业吉日宜忌

- 妤字女孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 探寻农历九月二十二:传统节日的现代传承

- 11月红运来袭揭秘最适合十一月的神秘结婚吉日,你选对了吗?

- 避开霉运,迎接好运:农历黄道吉日查询指南大揭秘

- 农历9月27日:一场跨越千年的文化盛宴等你来探索

- 2025年农历四月廿六订婚能算好日子吗? 今日订婚有问题吗?

- 月圆人团圆?揭秘农历九月十二背后的神秘传说

- 2025年05月04日动土日子有没有选对? 建筑房屋行吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气