中华节日:从天文现象到日常习惯的过渡

中华传统节日源远流长,每一个节日背后都承载着丰富的文化内涵和历史背景。它们不仅仅是为了纪念某些事件或人物,更多的是与古代的天文现象、农业生产等息息相关。随着时代的变迁,这些节日逐渐从天文和农耕的象征,发展成了如今的日常习惯,融入了人们的生活和文化。

农耕与天文的联系

古代中华民族的生活深受天文现象的影响,尤其是农耕社会。在古代,节令的变换和季节的轮回直接决定着农业的生产周期。节令的划分不仅仅是根据天文现象,比如太阳的角度、月亮的周期、星象的变化来确定的,还与人们的生产活动紧密相关。

春秋时期,天文学家已经能准确地观测到天体的运行轨迹。天文现象为农民提供了播种、耕作、收获的最佳时机。例如,农历的二十四节气便是依据太阳在黄道上的位置来划分的,代表着不同季节的变化。二十四节气不仅是农民的重要参考,也是民间节日的基础。

历史案例:春节的起源与发展

春节作为中华文化中最为重要的传统节日之一,具有悠久的历史。它起源于农耕社会的“岁首祭”,意在祭祀祖先、祈求丰收。在《周礼》一书中提到,春节是“除旧布新”之时,人们会在这一天祭天、祭祖,表达对未来一年的期许和祝福。

随着时间的推移,春节逐渐融入了更多的民间传统习俗。在唐宋时期,春节逐步与庙会、灯会等娱乐活动结合,人们不仅通过祭祀表达对祖先的敬意,也开始庆祝新的一年。在春节期间,人们会贴春联、放鞭炮、吃团圆饭等,这些活动已经成为现代春节的重要组成部分,尽管它们的起源可以追溯到几千年前的农耕社会。

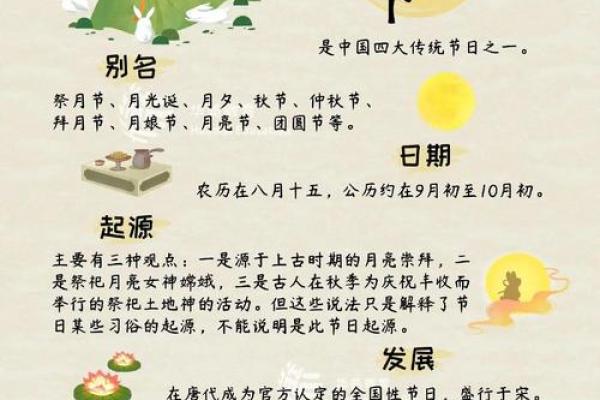

历史案例:中秋节与天文现象的结合

与春节类似,中秋节也是基于天文现象演变而来的节日。中秋节起源于古代“月祭”仪式。古代农民通过观察月亮的变化,判断农作物的生长周期,因此月亮成为了他们生活中的重要象征。《礼记》中曾提到,“秋分月圆”,指的是秋季的月亮最圆最亮,这一天的月亮象征着丰收和团圆。

中秋节的庆祝活动反映了这一天文现象对民众生活的影响。古人相信,月亮代表着团圆、丰收与安宁,因此每年秋天的这一天,人们会聚集在一起,赏月、吃月饼、团圆。这些习俗至今依然延续,并通过不同形式传播至世界各地。中秋节不仅是一种天文现象的反映,更成为了现代人情感寄托的一部分,象征着亲情、团圆与和谐。

现代传承与创新

随着社会的进步,传统节日经历了时代的洗礼,许多传统习俗已经发生了变化,但其核心文化和精神并未消失。现代人虽然生活方式发生了很大变化,但节日的传统习惯仍然保留在许多家庭和社区中。例如,春节期间的家庭团聚和红包赠送,中秋节的月饼分享,都是现代人对传统节日的传承与创新。

此外,随着科技的发展,传统节日的庆祝活动也逐渐通过现代化的方式传播。比如,春节的烟花和灯笼活动,不仅在城市中成为吸引游客的重要景观,也通过网络平台向全球展示中华文化的魅力。而中秋节的月饼,除了传统口味外,也开始创新出各种新型的月饼,满足不同人群的需求。

这些节日活动虽然经历了时间的洗礼,但仍然保持着对自然、对家庭和对祖先的尊重。在天文现象的指引下,节日成为了文化和习俗的载体,代代相传,融入了现代生活的点滴。

通过这些历史案例和现代传承,我们可以看到,中华节日从天文现象和农耕生活中汲取灵感,经过几千年的演变,已然成为了人们生活中不可或缺的一部分。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气