元宵节:探秘千年习俗与文化的传承

元宵节,作为中国传统节日之一,已有千年历史。它的起源与农耕社会和天文学紧密相关,蕴含着深厚的文化积淀。随着时代的推移,元宵节的庆祝方式也经历了不断演变,形成了丰富多彩的传统习俗。在这一天,家家户户团圆,街头巷尾灯火辉煌,象征着对未来的美好祝愿。

元宵节的起源

元宵节的起源可以追溯到农耕时代,尤其与天文和农业周期息息相关。早在汉代,元宵节便与“上元节”联系在一起,标志着农历新年的正式结束,象征着春天的来临。在农耕社会,冬季的寒冷与封冻让人们活动受到限制,而元宵节则是农事活动恢复的一个信号,寓意着新一年的开始。在天文方面,元宵节紧密联系着“满月”这一天象现象,每年正月十五日,月亮圆满,象征着团圆和圆满。

饮食习俗与文化意义

元宵节的传统习俗中,最具代表性的当属“吃汤圆”。汤圆的形状圆润,寓意着团团圆圆,象征着家庭的和睦与幸福。据《礼记》记载,汤圆作为节令食品,最初是以米粉制成,内里包裹甜馅,如今则有多种口味,既有甜味如红豆、芝麻、花生,又有咸味如肉馅。无论哪种口味,汤圆的食用都寄托了人们对团圆与平安的美好祈愿。

元宵节的传统活动

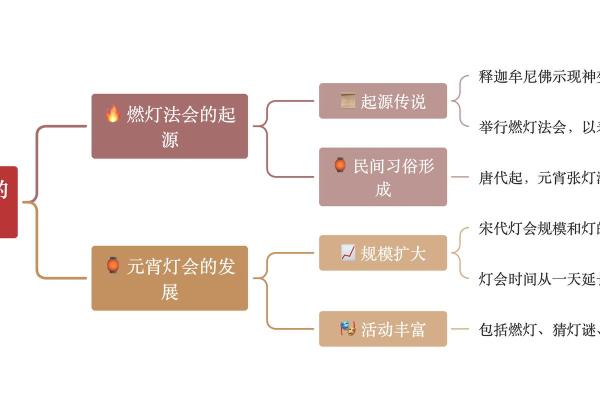

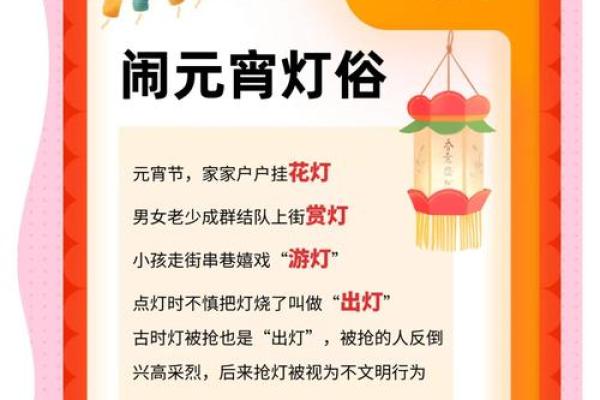

除了食物,元宵节的另一大传统活动便是“观灯”。元宵节的灯会历史悠久,最早可追溯至东汉时期。《后汉书》记载,东汉明帝时期,皇帝为了弘扬佛教,特意在元宵之夜举行灯会。这一活动在后来的发展中逐渐成为民间的盛大节庆之一,千家万户在元宵节当天挂上彩灯,尤其是灯谜游戏,成为其中的亮点。灯谜的创立,既考验了智力,又增添了节日的趣味,使元宵节充满了互动性和娱乐性。

唐代的灯会盛况

唐代是元宵节灯会最为盛大的时期之一。唐代的元宵节,不仅有华丽的灯会,还有庙会、舞龙舞狮等民俗活动。在《大元大一统志》中记载,唐代长安的元宵灯会灯火辉煌,民众踊跃参与,盛况空前。每年正月十五日,长安城的街头巷尾都会张灯结彩,灯笼上绘制着各种美丽的图案,形成一片光影的海洋。

宋代的民间习俗

宋代的元宵节庆祝活动尤为丰富。在《宋史·节令志》中有着详细的记载,宋代的元宵节除了吃汤圆和观灯,还逐渐演变成了祭祀活动。许多人会在元宵节当天举行祭天仪式,祈求风调雨顺、五谷丰登。与此同时,民间也流行起了“闹元宵”的习俗,各地舞龙、舞狮、踩高跷等活动热闹非凡,展示了民间群众的热情与活力。

都市里的元宵节

进入现代,虽然节日形式发生了变化,但元宵节的传统文化依旧得以保留。如今,虽然许多年轻人可能无法回到家乡团圆,但元宵节的庆祝活动仍然充满了亲情与欢乐。在一些大城市里,元宵节的灯会依然是盛大而热烈的活动,城市街头会看到五光十色的灯笼挂满各大商圈,而传统的汤圆也成了餐桌上的必备美食。此外,许多文化场馆和博物馆会举办主题活动,让更多年轻一代能够亲身体验这一天的传统文化。

通过这些传承与创新,元宵节的文化得以在现代社会中继续焕发光彩,不仅是对传统的尊重,也是对家国团圆和幸福美满的期盼。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气