七夕节的浪漫传说与现代庆祝方式

七夕节,作为中国传统的情人节,早在数千年前便有着深厚的文化背景和浪漫的传说。每年农历七月初七,成千上万的情侣在这一天共度浪漫时光,而七夕节的起源和传统习俗更是充满了诗意与文化底蕴。

一、七夕节的起源:农耕与天文的交织

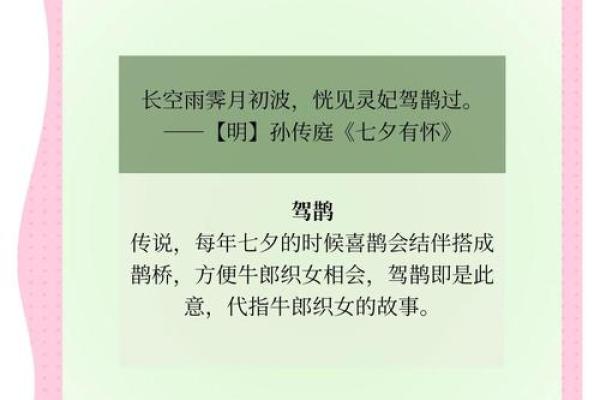

七夕节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化以及天文观测。古时,农民通过观察天象来预测气候变化,七夕节的形成与牛郎织女的传说密切相关。每年的七月初七,天上的牛郎星和织女星在银河两岸相望,象征着牛郎和织女的团聚。据说,织女是天宫中的仙女,因爱上牛郎而被天帝处罚,每年只能在七月初七这一天通过鹊桥相会。这一美丽的传说,不仅反映了人们对爱情的憧憬,也与农业社会的节气相联系,寓意着勤劳的农民通过天象来确定农事和时节的变化。

此外,七夕节还与古代的“乞巧”习俗息息相关。这一习俗最早源于对女性织物技术的尊重,尤其是织女的巧手技艺。因此,七夕节不仅是一个浪漫的节日,也是一种对劳动与智慧的赞美。

二、传统习俗:饮食与活动的多样化

七夕节的传统习俗丰富多样,其中最具代表性的莫过于“乞巧”和“送巧”。“乞巧”是指在这一天,少女们会在晚上向织女祈求,祈求自己能够像织女一样拥有巧妙的手艺,通常是通过在夜空下对着银河祈愿,或者通过吃一些象征着巧手的食物来传递这一愿望。

在古代,七夕节期间还有一种特殊的饮食习惯,那就是食用“巧果”或“巧饼”。这种食品通常用豆沙、桂花、蜜枣等原料制成,象征着巧手和幸福的美好寓意。人们相信,吃了这些巧果,可以使自己变得更加聪明,生活更加甜美。而对于已婚的女性来说,这一天的节令也是一个家庭团聚的时刻,人们会聚在一起,分享美食,庆祝这一独特的节日。

三、历史案例:两大典籍中的七夕传说

在中国古代文学典籍中,七夕节的传说常常成为浪漫爱情的象征。首先,《西华山志》中的记载提到,七夕节的起源与古代天文学密切相关,这本书中详细描述了牛郎织女的悲情故事,阐述了牛郎和织女之间那种无可奈何的爱情,成为了后人传颂的经典。

另一个历史案例是唐代诗人杜牧的《秋夕》。杜牧通过诗歌描绘了牛郎织女的情感纠葛,这首诗不仅展示了七夕的浪漫情怀,也表达了诗人对爱情的深刻思考。在古代诗文中,七夕节不仅是一个节日,更是情感表达的载体,成为了浪漫主义文学的重要元素。

四、七夕节的当代庆祝方式

随着时代的变迁,七夕节的庆祝方式已经发生了较大的变化,但传统的浪漫情怀依旧存在。在现代社会,七夕节已经成为情侣们互赠礼物、表白心意的时刻。许多年轻人会在这一天选择浪漫的约会,或者一起观看以牛郎织女为题材的电影、参加各种节日庆典。

此外,现代人对七夕节的庆祝活动也与互联网文化紧密结合。例如,社交媒体平台上常常能看到许多情侣们晒出“七夕限定”礼物和约会照,商家也会推出特别的优惠活动。虽然形式有所不同,但七夕节依旧承载着对爱情的美好祝愿和向往。很多品牌也通过特别的商品和活动,进一步强化七夕节的浪漫氛围,让这个传统节日在当代生活中焕发新的光彩。

在现代的背景下,七夕节不仅是传承千年的文化符号,更是人们情感表达和浪漫追求的一部分。从最初的天文与农耕结合,到如今的时尚与社交媒体交织,七夕节的魅力依旧未曾改变。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气