五一节的历史渊源与文化意义

五一节是一个充满历史和文化深意的节日,它不仅代表着劳动者的努力与付出,也承载着许多古老的习俗与传统。自古以来,五一节就与农耕文化和天文变化紧密相连,它的形成经历了长期的历史演变,并在现代社会中依然被延续与传承。

五一节的起源:农耕文化与天文节令

五一节最早的起源可以追溯到农耕社会。在中国,农业生产一直是社会经济的基础,而五一节的设立与农耕文化密不可分。每年春天,正是农忙季节的开始,五一节往往意味着春耕的时节。这一时期,气候逐渐变暖,农田开始准备播种,农民们辛勤劳动,为的是丰收的秋天。因此,五一节不仅是一个劳动的象征,也与农耕文化息息相关。通过这个节日,社会赋予劳动者以尊敬和感激,尤其是在农业社会,这种劳动精神尤为重要。

此外,五一节的时间也与天文节令的变化有着深刻的联系。每年五月,太阳逐渐进入金牛座,这标志着春天的结束和夏季的开始。古人认为,这一时刻不仅仅是季节的交替,也是天地变化的象征。五一节恰好落在这个时段,民众通过庆祝活动表达对自然力量的敬畏与感恩。

传统习俗:饮食与活动的丰富多彩

在五一节的传统习俗中,饮食和活动都是不可忽视的重要部分。每年的五一节,家庭和社区都会举行盛大的聚餐,通常包括许多寓意吉祥的食物。例如,南方的家庭常常会制作粽子,寓意着丰收和团圆。北方的地方则喜欢食用春卷,象征着新一年的顺利与繁荣。

除了饮食,五一节期间还会举办各种形式的庆祝活动。尤其在一些农业社会中,五一节不仅是农民的劳动节,还是他们的休息与娱乐时光。传统的集市、庙会、舞龙舞狮等活动在这个时期层出不穷。特别是在农村,五一节的活动充满了地方特色和民间艺术。农民们用这些活动庆祝一年辛勤劳作的结束,同时也是对自己劳动成果的展示。

历史案例:汉代与唐代的五一节庆

在中国历史上,汉代与唐代是五一节文化的两个重要节点。汉代时期,五一节开始与祭祀农业神灵的活动联系在一起,农民在这个时节举行的祭祀活动,不仅是对自然的敬仰,也是对丰收的祈愿。这种活动的形式多种多样,有的地区举行拜祭天神的仪式,有的则通过举行集市、音乐舞蹈表演来表达对节令变迁的庆祝。

唐代时期,五一节不仅是劳动节,更是官民共同参与的盛大节日。唐朝的皇帝会举行盛大的宴会,以此向全国劳动者表示感谢。唐代的诗人李白、杜甫等人也常在五一节期间创作与节令相关的诗歌,表达对劳动人民的尊敬与对美好生活的向往。

从劳动节到全民休闲

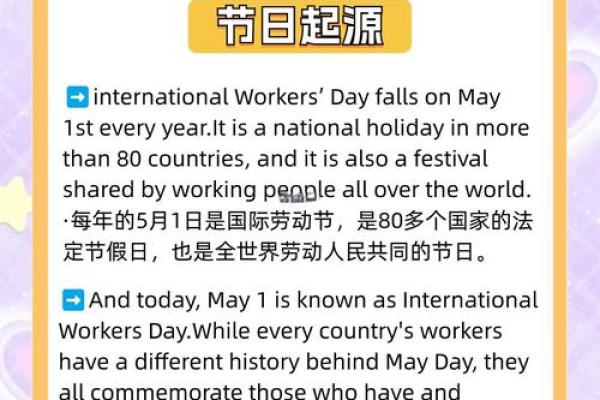

现代的五一节,尤其是在中国,已经从传统的农业节日演变成了一个全球性的劳动节。无论是中国还是其他国家,五一劳动节都是劳动者权益的象征。在这个日子里,人们通过各种形式的活动庆祝劳动成果,并呼吁关注劳动者的权益和福利。

在今天,五一节不仅仅是一个休闲的假期,也是全社会对劳动的尊重和关注的体现。在中国,五一期间,工人们有机会休息,与家人团聚,享受难得的假期。而在一些地方,还会举行集体劳动活动和公益活动,进一步强化劳动和奉献的社会意义。这种文化传承展示了五一节从古至今对劳动与自然的尊重,并向每一位劳动者致以崇高的敬意。

五一节的历史与文化意义,凝聚着中国人对劳动的理解与敬仰。无论是从农耕的起源、传统的节令习俗,还是现代社会对劳动者权益的保护,五一节都深刻体现了人们对生活、劳动与自然的敬畏之情。

起名大全

最近更新

- 青字女孩名字范例:从经典文献中提炼的吉祥组合

- 2025年04月28日提车避凶了没? 今日提新车适合吗?

- 2025年05月23日是否宜订婚? 订婚能算好日子吗

- 井井有条的秘密:揭秘打井黄道吉日,你准备好了吗?

- 揭秘农历十月十三:隐藏的神秘传统习俗,你了解多少?

- 2025年农历四月初一提车可不可以? 今日提新车有问题吗?

- 2025年04月28日提车可不可以? 提新车吉日宜忌

- 出行必备揭秘哪些吉日最适合出车?

- 2025年农历四月十四领证适合吗? 今天登记领证合不合适?

- 2025年农历四月十七搬家是良辰吉时吗? 今天乔迁新居是好日子吗?

- 解析源字五行,男孩取名如何搭配出独特寓意

- 2025年05月23日订婚日子合黄道没? 今天定亲怎么样?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气