深度解析万年历节日表与中国传统文化的关系

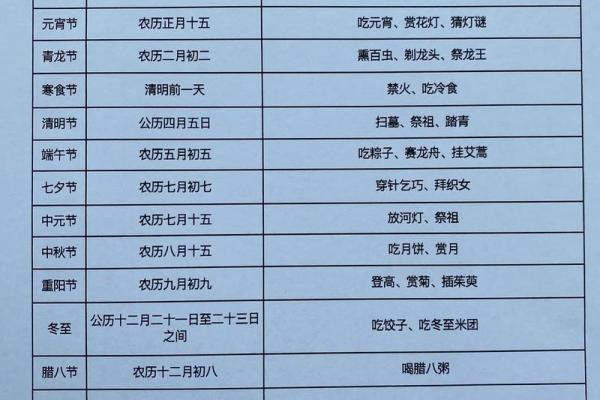

中国的节日文化源远流长,万年历节日表是我们了解中国传统节日的重要工具。万年历不仅记录着节令的变化,更反映了古人对天文、农业与节令之间关系的深刻理解。每个节日背后都有着丰富的历史和文化内涵。通过解析这些节日表与中国传统文化的关系,我们可以更深入地了解古人的生活智慧和精神世界。

节日的起源:农耕与天文的交汇

中国传统节日的起源,深受农业社会的影响。在远古时期,农业生产的节奏决定了人们的日常生活与节令活动。二十四节气便是最直观的体现,它不仅是天文现象的反映,更是与农耕活动紧密相关的时间表。比如春节前后,农民们忙着准备年货和祭祖,而冬至则是农闲时节,古人常在这时举行祭天活动,以祈求来年的丰收。

通过万年历节日表,我们能清晰地看到这些节令如何与节日相结合,形成独特的庆祝仪式。例如,清明节便是与春季的播种时节紧密相连,它不仅是一个扫墓祭祖的日子,更代表着对土地与自然的敬畏。古代农民通过祭祀仪式,祈求农作物生长顺利,从而保障生产和生活的稳定。

传统习俗:饮食与活动中的文化传承

中国传统节日中的饮食和活动习俗,不仅仅是为了庆祝一个节令的到来,更承载了丰富的文化象征。以端午节为例,万年历显示每年农历五月初五为端午节,这是纪念屈原的传统节日。然而,端午节的习俗更深层次的含义则与驱邪避灾的信仰相关。赛龙舟和吃粽子都是民间流传的习俗,它们象征着驱逐恶灵和保家平安。通过这些活动,古人通过寓教于乐的方式将自己的生活智慧传递给后代。

此外,春节的饮食习俗也是中国文化的重要组成部分。从饺子的形状到年夜饭的丰富,都是对来年吉祥的祈愿。年夜饭上,一道道寓意丰收、富贵的菜肴不仅仅是节日的美味,它们的背后承载的是人们对美好生活的向往和对传统文化的敬重。

农耕社会中的“秋收节”

“秋收节”是中国传统节日之一,尤其在古代农业社会中具有重要的文化意义。万年历上标注的秋分时节,标志着农田的收获季节。古人通过举办秋收节,感谢大自然的恩赐,并通过祭祀活动祈求来年继续丰收。这一节日体现了古人对天命的尊重和对土地的感恩。

此外,秋收节还与家族和社区的团聚密切相关。农民们在结束一年的辛勤劳动后,通过祭祀和宴席来庆祝丰收,同时也为即将到来的寒冬做准备。这种活动不仅增强了社区的凝聚力,也让人们通过集体的力量感受到自然和人类共同努力所带来的成果。

天文与节气的影响——冬至祭天

冬至节日,通常在每年的12月21日左右,这一天的白昼最短,黑夜最长。古人通过万年历对冬至节气的精准记录,决定了祭天活动的时机。冬至祭天是一种古老的天文信仰,它不仅仅是农耕社会对气候变化的回应,更是对天地自然法则的尊重。

冬至的祭天活动起源于先秦时期,随着农耕文明的兴起,逐渐演变为官方祭祀的活动。祭天的目的,除了感谢天地之恩外,还包含了对未来一年的祈福。通过对天文变化的理解,古人学会了根据自然规律调整自己的生产活动,并形成了丰富的节日习俗。

节日的当代意义

尽管现代社会已经远离了传统的农业生活,但节日中的文化内涵依然深刻影响着当代人。万年历节日表的传承,不仅仅是历史的记录,它也促进了传统文化在现代社会的延续。例如,随着人们对传统节日的重视,越来越多的年轻人

起名大全

最近更新

- 2025年05月04日动土是上上吉时吗? 今日动土修造好吗

- 从古至今的智慧传承:探寻农历的发明者,他是如何改变了我们的生活?

- 秦姓取洋气范的男孩名字,有什么高分选项?

- 姿字取名女孩寓意:结合五行的高分名字方案

- 杰字五行属什么?男孩用杰字取名的优势

- 装修吉日选对了吗?10月开工日揭秘,选对旺运一整年

- 胜字取名女孩:从字形字义看人生祝福与期许

- 揭秘农历与公历:它们之间有何神奇联系?

- 黄历上说的黄道吉日,最近哪天最旺运?

- 2025年04月28日提车选的是良辰吉时吗? 今日买新车能算好日子吗

- 2020猴年新娘子必看揭秘属猴的最佳嫁娶吉日,错过等一年?

- 2025年05月04日算不算动土好日子? 今日动土建房好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气