中秋节背后的天文奥秘与家庭团聚的文化意义

中秋节,这一充满传统色彩的节日,在中国几千年的历史中,承载了深厚的文化意义。它不仅仅是一个阖家团圆的节日,更在天文和农业背景的映衬下,成为了一个跨越时空的节令。每年农历八月十五日,月亮圆满,象征着团聚与丰收,这一天,不同地域的中国人都在家人围绕的温馨氛围中共同庆祝。

起源:农耕与天文的结合

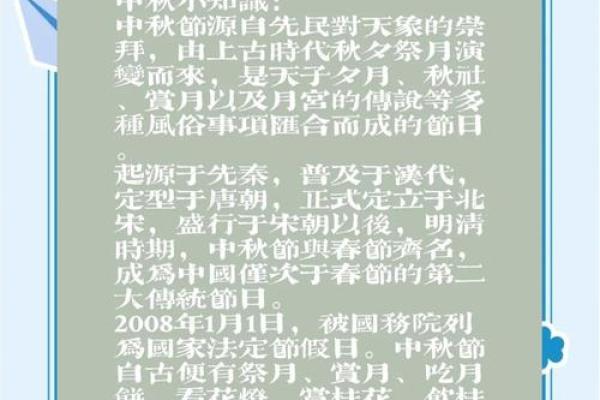

中秋节的起源可以追溯到古代的农耕文化。在古代,农民通过观察天象来判断季节变化,安排播种和收获。八月十五日正值农历秋季的中点,秋季是收获的季节,农民们在这一天举行祭月活动,以祈求丰收。这一天月亮最为圆满,象征着丰盈与圆满,因此被赋予了特殊的意义。

与此相关的天文奥秘也在古代典籍中有所记载。《礼记》提到“秋分月圆,节令合,民之所望”,这句话反映了古人对于天文现象的敏锐观察和对季节变换的深刻理解。月亮的圆满象征着天人合一,人与自然的和谐关系,而中秋节的设立,正是反映了古代人类对自然节律的崇敬与顺应。

传统习俗:饮食与活动

中秋节的传统习俗丰富多样,最具代表性的莫过于月饼。月饼作为中秋节的传统食品,其形状与月亮相似,象征着团圆与和谐。在历史长河中,月饼的内涵也发生了多次变化。最早的月饼可能只是简单的祭品,随着历史的演进,月饼逐渐成为馈赠亲友的礼物,寄托着人们对家人和朋友的祝福。

除了月饼,赏月也是中秋节的重要活动之一。中国古代诗人如苏轼在《水调歌头》中有着脍炙人口的描述,“明月几时有?把酒问青天。”表达了对月亮的无尽遐想和对亲人的思念。古人通过赏月来表达对家人、故乡的思念,同时也通过聚会和宴饮,增强了家庭的凝聚力与亲情。

历史案例:屈原与唐朝宫廷的月亮

中秋节的历史,不仅是一个普通节令的沿袭,还和一些重要的历史人物和事件紧密相连。屈原是最早通过诗篇表达中秋月亮情感的文学人物之一。他在《离骚》中写道:“举头望明月,低头思故乡。”这句话传递了屈原在流放生涯中的孤独与思乡情怀。尽管屈原的生活背景与中秋节的普及有一定距离,但他的诗句成为了后世人们在中秋节时抒发情感的重要方式。

唐朝时期,中秋节的习俗已然形成并广泛传播。唐代的诗人李白也曾在中秋夜宴上吟诗,描绘月亮的美丽与团圆的意义。唐代的宫廷中,每逢中秋节,皇帝会组织盛大的赏月活动,贵族们也会互赠月饼、酒水,共享这一团圆时刻。这一习俗不仅在唐代成为风靡一时的传统,更深刻地影响了后世的中秋庆祝方式。

家庭与社会的纽带

到了现代,中秋节的传承更注重家庭和社会层面的连接。随着时代变迁,月亮依旧是中秋节最亮丽的象征,而团聚和共享的精神愈发重要。在忙碌的现代社会,人们依然通过分享月饼、赏月、家人聚餐等活动来庆祝中秋节。

例如,近年来,许多家庭通过视频通话的方式进行远程团聚,无论身处何地,人们都能通过这种方式与亲人共享中秋的美好时光。随着社会的发展,现代人对中秋节的理解更注重家庭的温暖与团结,节日的庆祝方式也逐渐趋向多元化,但其中“团圆”的核心价值始终未变。

无论是古代的天文观察,还是现代的家庭团聚,中秋节都始终承载着对自然、对家人、对社会的深厚情感。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气