六月十六日,传统农耕节令与自然节律的结合

在中国传统文化中,农耕与自然节律有着紧密的关系,而节令则是这两者交织的产物。农耕文化依赖于大自然的规律,特别是四季的变化,这些节令反映了人们与自然的和谐共生。在这些节令中,节气不仅影响着农业生产,还塑造了许多独特的民俗和习惯,尤其是在每年的六月中旬,传统的农耕节令与自然节律之间的关系尤为显著。

农耕节令的起源与天文变化

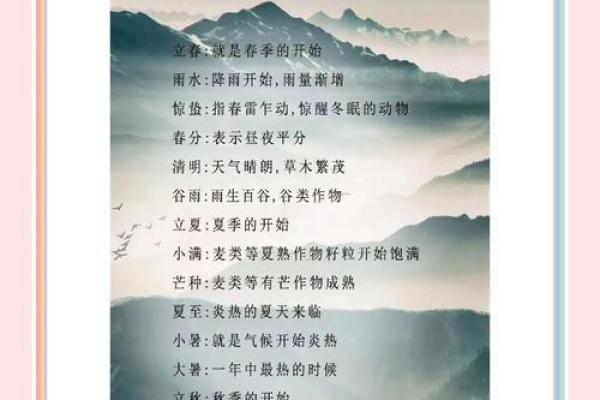

传统的农耕节令与天文变化息息相关。在古代中国,天文学家通过观察天体的运动,制定出二十四节气,为农业生产提供了科学依据。每个节气都对应着大自然的特定气候变化,而这些变化直接影响到农作物的生长与收成。六月中旬的节令,正是夏至前后的时间段,天文学上这段时间标志着太阳的直射点最远北移,白昼时间达到最长,气温逐渐升高。

农民根据这一天文现象,安排播种和收获的时间。在这段时期,水稻的插秧工作进入关键阶段,而小麦则逐步进入收割期。农业生产的这种天文指引,不仅帮助农民合理安排工作,还反映了人类与自然节律的紧密联系。

传统习俗中的饮食与活动

与农耕节令密切相关的,还有传统的饮食和活动习俗。在六月中旬的农耕节令期间,气候炎热,农民忙碌于田间,节令饮食习惯也因此发生变化。例如,人们会在这时食用具有清热解毒、滋润身体作用的食物,如绿豆汤、凉粉、时令蔬菜等。这些食物不仅能帮助人们抵御高温,还能补充因劳动消耗的能量。

此外,六月中旬也是民间举行一些传统节庆活动的时期。在一些地方,农民会举行祭田仪式,祈求丰收。这类活动通常会伴随歌舞和祈祷,象征着人们对大自然的敬畏与感恩。在这段时光里,集体劳动和社区活动成为了农民生活的一部分,体现了人与自然的和谐共处。

历史案例:古代典籍中的农耕节令

在古代典籍中,农耕节令的记载十分丰富。例如,《黄帝内经》就详细讲述了人与自然节律之间的关系。书中提到,春夏秋冬四季的变化直接影响到人的身体健康与农作物的生长。在这本经典医学著作中,有一章专门讲述了“春夏养阳,秋冬养阴”的理念,这与农耕节令的变化密切相关。

另一个历史案例来自《周礼》,该书不仅是政治与社会制度的指南,还是农业生产的宝典。在《周礼》中,有详细的记录与节令有关的农事活动,如播种、收割和祭祀等。这些活动都反映了人类在农业生产中如何遵循自然规律与天文变化,以确保粮食的丰收。

从传统节令到当代农业

进入现代,传统的农耕节令依然在农村地区得到了传承。尽管现代农业技术已经取得了巨大进步,但许多传统的节令习俗仍被保留并加以创新。例如,许多地方仍然举行“农忙季节”的祭祀活动,借此传承农耕文化。同时,现代农业技术与传统的节令知识相结合,帮助农民更加科学地进行农业生产。

现代的节令活动也逐渐融入了健康生活的理念。如今,许多城市的农场和农业合作社,会在特定节令举办相应的农事体验活动,让人们更直接地感受农业节令的变化与意义。这不仅是对传统文化的传承,也让现代人重新理解与自然节律的关系。

通过这样的传承,传统农耕节令与现代生活的结合愈加紧密,不仅让人们感受到节令的魅力,也提醒我们重视自然的节律与农业的可持续发展。

起名大全

最近更新

- 青字女孩名字范例:从经典文献中提炼的吉祥组合

- 2025年04月28日提车避凶了没? 今日提新车适合吗?

- 2025年05月23日是否宜订婚? 订婚能算好日子吗

- 井井有条的秘密:揭秘打井黄道吉日,你准备好了吗?

- 揭秘农历十月十三:隐藏的神秘传统习俗,你了解多少?

- 2025年农历四月初一提车可不可以? 今日提新车有问题吗?

- 2025年04月28日提车可不可以? 提新车吉日宜忌

- 出行必备揭秘哪些吉日最适合出车?

- 2025年农历四月十四领证适合吗? 今天登记领证合不合适?

- 2025年农历四月十七搬家是良辰吉时吗? 今天乔迁新居是好日子吗?

- 解析源字五行,男孩取名如何搭配出独特寓意

- 2025年05月23日订婚日子合黄道没? 今天定亲怎么样?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气