七夕节的浪漫传说与古老天文文化

七夕节,又称为中国的情人节,是每年农历七月初七举行的传统节日。它不仅承载着浪漫的爱情故事,还融入了深厚的农耕文化与天文知识,展现了中华文化中人与自然的和谐共生。七夕节的起源、习俗以及现代传承,构成了一幅充满历史与文化积淀的画卷。

起源:农耕与天文的交织

七夕节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。最初,七夕是一个祭祀活动,旨在感谢天神的恩赐与保佑。在这个节日里,古人通过祭祀天神和土地神,祈求丰收和家园的安康。随着时间的推移,这一天与牛郎织女的浪漫故事相结合,成为了象征爱情的节日。

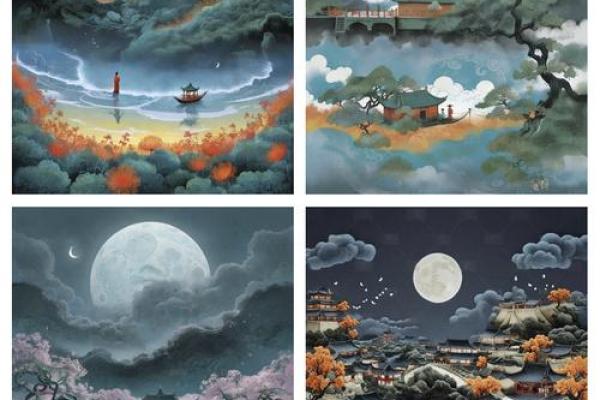

与此同时,七夕节也有着天文文化的渊源。在古代天文学中,牛郎星(Altair)和织女星(Vega)分别位于天琴座和鹰座。根据天文观察,这两颗星星在七月初七的夜晚,会在天际相会,形成一年一度的“鹊桥”。因此,七夕不仅是一个民间传说的节日,也是一个天文现象的体现。这种结合了农耕文化与天文文化的节日,深刻地反映了古代中国人对自然现象的观察与对天地人和谐的追求。

传统习俗:饮食与活动的多样性

七夕节的传统习俗丰富多彩,包含了许多有趣的活动与象征意义的饮食。

在饮食方面,七夕节有食用“巧果”和“乞巧面”的习惯。巧果是一种象征着巧手与智慧的传统小吃,通常为甜味或咸味的糕点。乞巧面则是年轻女性在七夕节期间制作的一种面食,它象征着祈求巧妙手艺和幸福婚姻的愿望。通过这些食品,人们表达了对爱情与婚姻的美好祝愿,也体现了七夕节的文化内涵。

除此之外,七夕节还有丰富的活动。如“乞巧”仪式,年轻女性会在这一天举行拜织女的活动,祈求自己在婚姻、手艺或命运上的好运。这些活动与古老的民间信仰紧密相连,展示了人们对幸福生活的渴望与追求。

东汉时期的“七夕乞巧”

东汉时期,七夕乞巧成为了广泛流行的风俗。根据《后汉书》记载,在这个时期,女性会在七夕节期间举行祭祀仪式,祈求织女赐予她们巧手与聪慧。东汉的“七夕乞巧”不仅仅是一项个人的习俗,它还与国家的社会文化密切相关。作为传统文化的一部分,七夕节的乞巧活动体现了女性在家庭与社会中的地位与角色,同时也展现了对美好生活的追求。

宋代的“七夕鹊桥会”

到了宋代,七夕节的浪漫气息愈加浓厚,尤其是在“鹊桥会”这一活动中,体现得淋漓尽致。根据《宋史》记载,宋代人会在七夕之夜举行盛大的“鹊桥会”,这是一种象征牛郎织女相会的活动。在这个节日里,人们通过舞蹈、歌唱、放花灯等方式,庆祝这一浪漫的天文现象与民间传说的结合。鹊桥会不仅仅是一个娱乐活动,更是表达爱意与祝愿的文化盛会。

从城市到乡村的情感延续

今天,七夕节不仅在中国各地广泛庆祝,也逐渐成为全球华人社会的传统节日。尤其在现代都市,七夕节常常与西方情人节相提并论,成为情侣们表达爱意的重要时刻。在这一天,许多年轻人会选择送花、约会、交换礼物,甚至举办婚礼,延续着古老的浪漫与爱的传承。

在一些乡村地区,七夕节的传统习俗依然保留着浓厚的地方特色。尽管现代化进程不断推进,但乞巧、吃巧果和举办集体活动等习俗依旧盛行。这些传统习俗不仅仅是对节日的纪念,更是对古老文化的传承与弘扬。

通过历史与现代的交织,七夕节作为中国的传统节日,依然焕发着强大的生命力,成为了弘扬中华文化与表达爱情的特殊日子。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几点出丧仪式最好 出丧仪式吉时查询

- 2025年10月22日几点举办丧事吉利 举办丧事几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时挂床帘最好 挂床帘吉时查询

- 2025年10月22日几点交驰往来吉利 交驰往来几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点下葬最合适 下葬几点是吉时

- 2025年10月22日几时剃头最好 剃头吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时填蚁穴最好 填蚁穴吉时查询

- 2025年05月04日动土合不合适? 今天建筑房屋怎么样?

- 2025年10月22日几时驾船航行最好 驾船航行几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时塑造金身最好 塑造金身几点是吉时

- 2025年10月22日几时搬进新房子最好 搬进新房子几点是吉时

- 2025年10月22日几时办寿宴最好 办寿宴几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气