中秋月圆与古人心中的团圆情

月光如水,洒在大地上。对于中国人而言,月亮不仅是自然景象,更蕴含着深厚的文化意义。每年的中秋节,正是因为月亮圆满,才引发了人们对于团圆的美好愿景。这一天,象征着家人团聚的时刻,而背后的传统习俗与历史渊源更是充满了象征意义。

农耕文化与天文背景

中秋节的起源与中国的农耕文化息息相关。在古代,农业社会对季节变化格外敏感,月亮的盈亏变化直接影响着农事的安排。中秋节在农历八月十五,这个时间点正是秋季丰收之时,农民们迎来了劳动的回报。月亮在此时最为圆满,象征着一年辛勤劳作后的丰盈与圆满。

天文学的角度也赋予了中秋节不同的解读。古人通过观察月亮的运行,形成了许多与天文现象相关的节庆活动。月亮的圆缺,不仅与季节变化、农作物的生长周期息息相关,也成为了人们与自然相互联系的重要纽带。中秋节的月亮圆满,成了人们对“圆满”的期许,无论是家人团聚,还是心灵的满足,月亮的圆形承载了无尽的寄托。

传统习俗:饮食与活动

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是吃月饼和赏月。月饼作为中秋节的象征,不仅有着美味的口感,更是象征着团圆和幸福。古人将月饼形状做得圆润,寓意着“团圆”。而月饼的馅料,则代表着不同的祝福,五仁、豆沙、莲蓉等口味,反映了人们对美好生活的向往。

在活动方面,赏月成为了中秋节的标配。古人喜欢在这一天晚上,围坐在庭院中,抬头仰望那轮圆月,伴随着清风和细语,分享着彼此的喜悦与祝福。即使远隔千里,人们也通过这轮明月感受到了心灵的连结。中秋节的月亮,成为了跨越时空的桥梁,让无数游子与亲人心心相印。

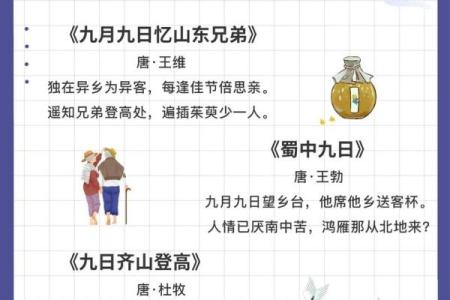

苏轼的《水调歌头》

在古代,许多诗人通过对月亮的描写,寄托着对亲人和故乡的思念。苏轼的《水调歌头·明月几时有》便是其中的经典之作。苏轼在这首词中通过对月亮的抒发,表达了自己对兄弟的思念与团圆的渴望:“但愿人长久,千里共婵娟。”这里的“婵娟”指的便是圆月,而“千里共婵娟”则寓意着尽管身在不同地方,但依然能通过明月共享团圆的情感。

苏轼的这首词不仅反映了月亮在古代文学中的重要地位,也表达了人们在中秋这一时刻,对家人团圆的深切期盼。

唐代王建的《中秋月》

唐代王建的《中秋月》是一首典型的表达中秋节情感的诗。诗中提到“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”这句诗以简洁的语言,生动地刻画了中秋节时人们对家乡的思念。与苏轼的诗意不同,王建通过月亮的明亮与思乡的情感相结合,表达了即便远离家乡,心中依然充满了对亲人的思念。这里的月亮不仅是自然现象的反映,更是情感表达的重要载体。

家庭聚会与社区庆祝

进入现代,中秋节的传统依然得到了很好的传承,尤其是在家庭聚会和社区庆祝活动中。无论是大城市还是小镇,许多家庭都会在中秋节晚上团聚在一起,共享美食和天伦之乐。而社区里也会举行各种赏月活动,设置灯谜、文艺演出等,带动整个社区的节日气氛。

通过这些活动,现代人不仅传承了古人的团圆文化,也将中秋节作为家庭、社区情感交流的一个重要时刻。无论是品尝月饼,还是和亲朋好友一起赏月,大家都在这一刻找到了属于自己的圆满与温暖。

通过这些传统和现代的结合,月亮与团圆的意义依然深深扎根在每个人的心中。这份情感,跨越了千年,依旧在中国人的生活中闪耀着光辉。

起名大全

最近更新

- 2025年9月26日几点坟墓修理最好 坟墓修理吉时查询

- 今日是摆放床铺吉日吗 2025年9月27日摆放床铺宜不宜

- 2025年9月25日几点适合修缮房屋 修缮房屋吉时查询

- 揭秘农历1:隐藏的古老习俗与现代生活的奇妙融合

- 今日是新学期开始吉日吗 2025年9月24日新学期开始当日有没有讲究

- 2025年9月26日几点修剪指甲最好 修剪指甲几点几分是吉时

- 今日是施食超度吉日吗 2025年9月28日是适合施食超度最佳的吉日吗

- 2025年农历四月初三是否是结婚吉日 办婚礼合适吗?

- 2025年9月26日几点修仓储房最好 修仓储房吉时查询

- 今日是放牧饲养吉日吗 2025年9月23日放牧饲养这天能吗

- 2025年9月26日几点入殓吉利 入殓几点几分是吉时

- 2025年农历四月廿一是否为装修黄道吉日 装修是否是好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气