九月十号的节日背后隐藏的农耕文化与传统习俗

每年的九月十号,许多地方会举行特殊的庆祝活动,这一节日的背后,隐藏着深厚的农耕文化与传统习俗。它与农业周期、天文变化紧密相连,凝聚了历代先民对自然与生活的理解与敬畏。

农耕文化的起源

九月十号节日的根源与中国古代农耕社会密切相关。在古代,中国人十分重视天时地利,每一季节的变换都直接影响农作物的生长和收成。九月正是秋季的开始,气温逐渐转凉,农田中的庄稼进入了收获的季节。这个时候,农民往往会举行一系列的活动,祈求丰收与安宁。

在中国传统的天文历法中,秋分是一个重要的节气,通常发生在九月下旬,标志着白天与黑夜平分,气候逐渐转凉,农作物开始成熟。在古代,农民会根据这一天文现象来安排农业劳作,也通过天象的变化来指导日常生活。

传统习俗的传承

九月十号的节日,虽然在不同地区有着不同的习俗,但大体上都与庆祝丰收和祭祀天地有密切关系。饮食习惯和祭祀活动是这一节日的重要组成部分。

在一些地方,家庭会在这一天准备丰盛的食物,尤其是与秋收相关的食材,如新米、新粮等,这不仅是对丰收的感恩,也象征着对祖先的敬仰。传统的食物如粽子、月饼等,也是节日期间的特色,体现了对食物的珍视以及对自然给予的慷慨的回报。

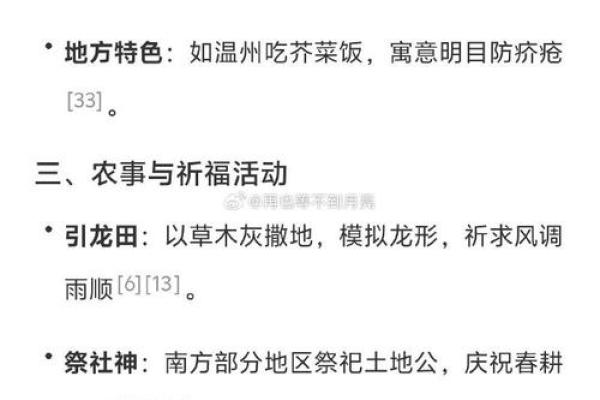

活动方面,许多地方会举行祭祀仪式,祭拜祖先与神灵。农民会向神灵祈求来年的丰收,并感谢过去一年的庇佑。这种祭祀活动体现了古人对大自然、对土地的崇拜和感恩,也反映了人们与自然和谐共处的传统观念。

春秋时期的秋祭

春秋时期的《左传》中有记载,秋季的祭祀活动在当时被视为重要的农事仪式之一。每年秋季,诸侯和百姓都会举行盛大的秋祭,以祈求农业丰收。祭祀的对象通常包括大地神、谷物神以及祖先,这些活动不仅体现了对农业神灵的敬拜,也表现了人与自然之间的互动。

根据《左传》的记载,秋祭是重要的社交活动之一,宴会、歌舞、诗歌朗诵等文化活动也在其中得到了充分展现。这一历史事件不仅揭示了秋祭的传统,也反映了古人如何通过祭祀活动表达对自然和祖先的感恩之情。

唐代的秋收节

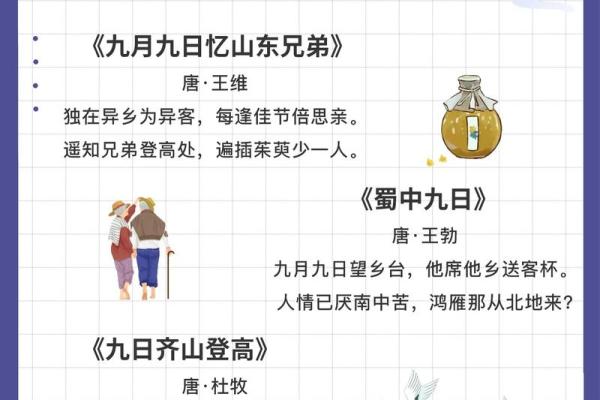

唐代的秋收节是一个典型的庆祝丰收的节日,也是当时社会与农业紧密结合的例子。根据《大元大一统志》中的记载,秋收节通常在九月或十月举行,主要是为了感谢大地的恩赐和祈求未来的安定。节日期间,皇帝和百姓都会参与祭祀,向天神祈求来年丰收。

唐代的秋收节还有着丰富的文艺活动,包括舞蹈、诗歌朗诵等,表达人们对自然丰收的欣喜和对天命的敬畏。秋收节的形式多样,传承了农耕社会的传统,同时也为后世的节庆活动提供了模范。

现代的传承与变革

进入现代,虽然社会的生产方式发生了巨大变化,但九月十号这个节日依然在许多地方保持着传统的庆祝方式。在一些农村地区,人们仍然会在这一天举行家庭聚会,准备丰盛的秋宴,感谢一年来的丰收。同时,现代社会的文化活动也将这一传统习俗融入其中,形成了丰富多样的文化表现。

除了传统的食物和祭祀活动外,许多地方还将现代的文艺演出和庆祝活动加入其中,增强节日的娱乐性和文化内涵。通过这种方式,九月十号的节日不仅保持了其农耕文化的传统,也在现代社会中焕发了新的活力。

通过这些传承与创新,九月十号的节日成为了连接过去与现代的桥梁,既保留了古老的农耕文化,也与现代社会的精神和生活方式紧密相连。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点加工房梁吉利 加工房梁吉时查询

- 今日是挖水井吉日吗 2025年9月25日挖水井好不好

- 2025年9月25日几点加固梁柱最好 加固梁柱吉时查询

- 黄历里的秘密:2024开工吉日盘点,别再错过好时机

- 今日是拜财神爷吉日吗 2025年9月24日拜财神爷适合吗

- 2025年9月25日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 今日是换大门吉日吗 2025年9月28日适合换大门吗

- 2025年9月25日几点求神拜佛最合适 求神拜佛吉时查询

- 揭秘农历:为何每年天数不同,背后隐藏的古老智慧

- 今日是拜师学艺求学吉日吗 2025年9月25日拜师学艺求学好吗

- 今日是探望病人吉日吗 2025年9月25日是不是探望病人最合适的日子

- 男孩选松字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气