五月初五端午习俗:解读端午节的传统与现代变迁

端午节是中国传统节日之一,始终承载着浓厚的历史文化与民俗风情。每年农历五月初五,人们通过包粽子、赛龙舟等活动来纪念这一节日。端午节的历史悠久,流传至今已有两千多年的历史,既有其源远流长的农耕文化背景,也反映了中国古代人对天文、节令变化的观察与尊重。通过细致分析,我们可以从两个历史案例和现代传承的角度来看待这一节日的变迁与传承。

端午节的起源:农耕与天文观念的结合

端午节的起源至今仍然众说纷纭。一种广为人知的说法是,端午节与农耕文化密切相关。在古代农业社会,农民高度依赖天文的变化来决定播种和收割的时机,而五月初五正是夏季来临、气候变化显著的时候。此时,正是农田管理、除虫防疫的关键时刻。传统上,五月初五被认为是一个“恶月”,很多瘟疫和灾难发生的时节。因此,古人通过各种习俗来驱邪避灾,保卫家园,确保丰收。

另一个与端午节起源相关的重要因素是天文观念。五月初五,太阳接近夏至,这一时节昼长夜短,正是天体运动与自然气候变化的关键时刻。古人根据这一天文现象,认为这是一个“阳气最旺”的时刻,适合进行各种祭祀活动。通过这种方式,端午节不仅仅是对农耕生产的保护,更反映了古代天文学的应用和对宇宙变化的敏感。

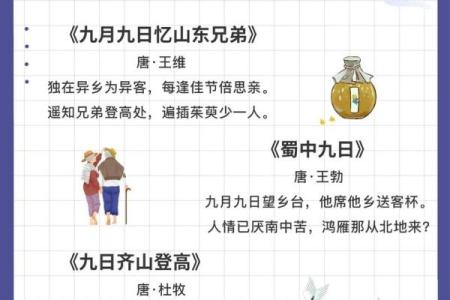

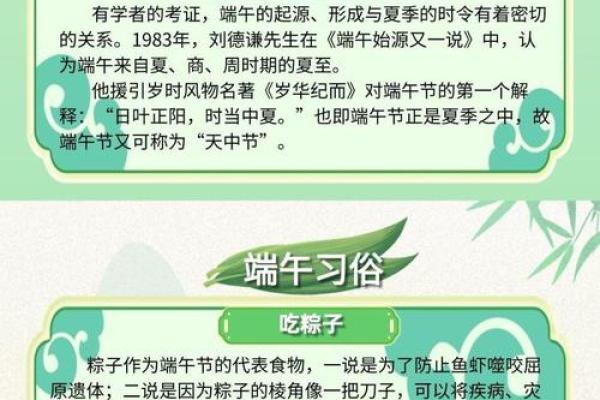

传统习俗:饮食与活动的文化符号

端午节的传统习俗之一就是包粽子,吃粽子。粽子作为端午节的传统美食,至今已成为节日文化的象征。粽子形状多样,常见的有三角形、长方形等,不同地方的粽子馅料也有所不同,甜的、咸的、咸甜混合的各有风味。关于粽子的起源,有一种说法与屈原有关。屈原是中国历史上著名的诗人和政治家,他因政治失势而投江自尽。为了防止水中的鱼虾吃掉屈原的遗体,百姓将糯米包成粽子投江,寓意保护屈原的灵魂。这个故事让粽子成为了端午节的重要象征,承载着对屈原的纪念与尊敬。

除了吃粽子,赛龙舟也是端午节的重要习俗之一。龙舟竞渡源自楚国民间的传说,祭奠屈原的活动常常伴随着龙舟比赛,这不仅是一种体育活动,更是一种集体协作精神的体现。龙舟赛事如今已经成为国际性活动,广受欢迎,也展现了端午节的文化魅力。

文化的创新与再生

随着时代的发展,端午节的庆祝方式逐渐融入了现代生活的元素,但传统的核心精神依然得以保留。在当今社会,虽然现代人不再像古代人那样依赖农耕和天文现象,但端午节依然成为了家庭团聚、传递情感的重要时刻。尤其是包粽子这一传统,依然是许多家庭年年不变的活动,带着对传统文化的传承与敬重。

在现代城市,许多公司和机构也会举行集体包粽子和赛龙舟等活动,以此增强团队凝聚力和文化认同。与此同时,端午节的庆祝方式也逐渐国际化,尤其是海外华人社区,端午节的庆祝活动成为了他们传承中华文化的纽带。借助社交媒体和各种平台,越来越多的年轻人通过线上分享端午节的故事、活动和食品,让这一传统节日焕发新生。

端午节的现代传承不仅仅是对传统习俗的保留,更是一种文化自信的表达。在全球化背景下,端午节作为中华文化的重要组成部分,逐渐被世界各地的人们所认识和接受。这种跨文化的传播使得端午节不再是单纯的民族节日,而成为了全球文化交流的重要桥梁。

起名大全

最近更新

- 2025年9月26日几点坟墓修理最好 坟墓修理吉时查询

- 今日是摆放床铺吉日吗 2025年9月27日摆放床铺宜不宜

- 2025年9月25日几点适合修缮房屋 修缮房屋吉时查询

- 揭秘农历1:隐藏的古老习俗与现代生活的奇妙融合

- 今日是新学期开始吉日吗 2025年9月24日新学期开始当日有没有讲究

- 2025年9月26日几点修剪指甲最好 修剪指甲几点几分是吉时

- 今日是施食超度吉日吗 2025年9月28日是适合施食超度最佳的吉日吗

- 2025年农历四月初三是否是结婚吉日 办婚礼合适吗?

- 2025年9月26日几点修仓储房最好 修仓储房吉时查询

- 今日是放牧饲养吉日吗 2025年9月23日放牧饲养这天能吗

- 2025年9月26日几点入殓吉利 入殓几点几分是吉时

- 2025年农历四月廿一是否为装修黄道吉日 装修是否是好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气