中国传统节日的丰富内涵与文化底蕴

中国传统节日,作为中华文化的重要组成部分,不仅承载着悠久的历史记忆,更深深根植于中国人民的日常生活中。每一个节日都有着其独特的文化符号,体现了中国古人对自然、对天命的敬畏与智慧。通过对节日起源的探讨、对传统习俗的分析,我们能够更好地理解其丰富的内涵与文化底蕴。

农耕与天文:节日的根基

中国传统节日的起源与农耕社会的生产活动密切相关。农业的变化,如播种、收获等,常常成为节日的时间节点。春秋季节的节令变化,直接影响着古人们的生活方式与节令习俗。例如,春节的起源即与农历新年的到来有关,是对新一季耕作的庆祝与期待。在《礼记·月令》中提到:“春秋冬夏,节令之宜,民之所安。”这说明节令变化对于古人来说极为重要,节日活动常围绕这些变化展开。

而天文现象同样是传统节日形成的重要依据。例如,端午节的起源与天文现象中的“夏至”有着直接关联。夏至时节,太阳直射地球北半球,白昼最长。古人认为这一天是阳气最旺盛的时刻,而恶气也随之增长,因此通过吃粽子、赛龙舟等活动来驱邪避祟。《史记·索隐》记载:“端午时节,正值阴阳交替,邪气最盛。”通过这些活动,古人既与自然周期保持和谐,也借此祈求家族平安。

饮食与活动:传统习俗的延续

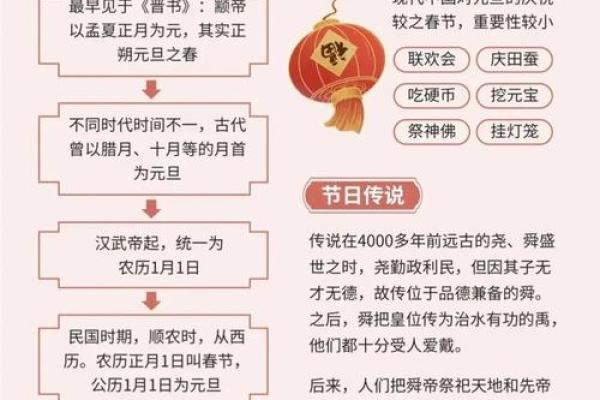

中国传统节日的习俗中,饮食与活动常常承载着深厚的文化意义。节日的食物不仅是美味的享受,也承载着象征意义。例如,春节期间的饺子象征着团圆与富贵,因为“饺子”与“交子”谐音,寓意着辞旧迎新、财运亨通。而元宵节的汤圆则代表着团聚与和谐,象征着家庭成员之间的温情与和睦。

在活动方面,节日的庆祝方式则往往通过集体性的仪式来实现。例如,中秋节的赏月、灯笼游行等活动,不仅仅是为了享受节日的氛围,也通过这些形式弘扬家庭与社会的和谐。中秋节的起源可追溯到农耕社会对月亮的崇拜,《诗经·小雅》中提到:“月明星稀,乌鹊南飞。”古人通过祭月来祈求丰收,传承了对天文现象的敬畏与智慧。

节日的当代意义

随着社会的变迁与时代的发展,传统节日的形式有所变化,但其文化内涵依然得到了很好的传承与发扬。在现代,很多传统节日仍然保留着丰富的庆祝活动,特别是在城市中,节日氛围依然浓厚。春节的团圆饭、端午节的龙舟赛、中秋节的月饼、清明节的扫墓等,虽然形式上有所变化,但这些活动仍旧展现了节日的传统精神。

例如,现代人通过各种媒介传播春节的文化,网络春晚成为了许多家庭团聚的重要时刻。与此同时,传统美食也随着文化产业的发展而得到复兴和创新,许多地方特色的节日食品在各地餐桌上亮相,成为了连接过去与未来的桥梁。

节日的传承不仅体现在饮食与活动上,更体现在精神层面的传递。例如,端午节的赛龙舟活动如今已成为一种集竞技性和观赏性于一体的赛事,既保留了传统,也融入了现代的体育精神。这种结合,既展现了传统节日的文化活力,又适应了现代社会的节奏与需求。

通过对中国传统节日起源、习俗及其现代传承的解析,我们可以更深刻地理解节日背后的文化价值。节日不仅是历史的见证,也是现代社会的一部分,成为了连结过去与未来的纽带。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三算不算结婚好日子? 今日办喜事好吗

- 2025年农历四月初七动土有问题吗? 动土修造合适吗?

- 2025年农历三月廿四安门是否是黄道吉日 今日安门适合吗?

- 元宵节的月光与团圆:一场天文与文化的交融

- 10月2日大婚秘籍:揭秘史上最吉利的黄道吉日,你敢挑战吗?

- 建军节习俗:从老百姓的记忆中看建军节的民间传承

- 女孩用榕字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 揭秘农历与公历的神秘邂逅:你真的懂换算背后的秘密吗?

- 妤字女孩最佳组合名字:五行平衡与寓意美好的范例

- 五月十四夜:揭秘古风民俗,寻味传统节日魅力

- 2025年04月27日是否是开业吉日 营业能算好日子吗

- 2025年05月11日是否宜领证? 登记领证算不算好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气