八月农耕节令:从收获到庆典的文化传承

在中国传统文化中,农耕节令历来具有重要地位,尤其是与农业生产紧密相关的八月节令。八月节令的到来,标志着夏季的收获与秋季的开始,它不仅与农民的劳作息息相关,还深刻影响着民众的节庆活动。这个时期是农田丰收的象征,也是社会文化活动的高峰。本文将探讨八月农耕节令从收获到庆典的文化传承,结合历史案例和现代传承,展现这一传统节令的独特魅力。

八月节令的起源:农耕与天文的结合

八月节令的形成与中国农耕文明密不可分。在中国传统的天文历法中,农历的八月正值秋收季节,稻谷、玉米等农作物的丰收为农民带来了生计的保障。根据天文学的角度,八月也是“白露”节气的到来,气温开始转凉,白露的出现标志着夏秋交替,是自然界的重要转折点。这一时期,田间的收成不仅意味着农业的成功,也象征着一年辛勤耕作的成果。

中国古代农民往往根据天象和气候变化来决定农业活动的时机。八月节令正是依据这种天文变化以及农耕实践逐步形成的。它与收割的时间、节令的变化密切相关,形成了独特的农耕文化。

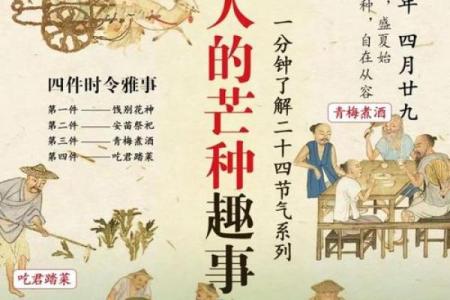

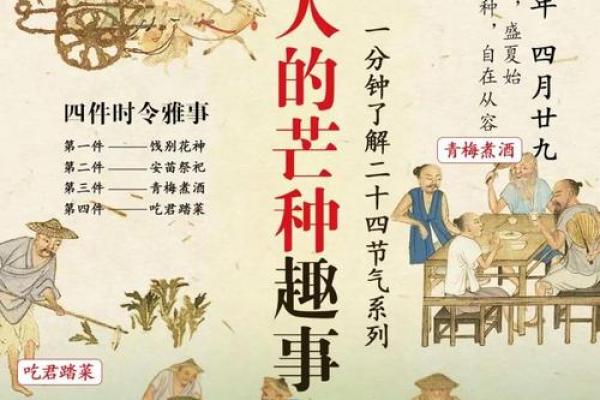

传统习俗:饮食与活动的融合

八月节令不仅是农事的结束,也是传统节庆的重要时刻。在饮食方面,八月节令通常与秋收后的美食享用相关,许多地区有祭祖和丰收宴的传统。传统的丰收宴上,农民会展示自己辛苦耕作所得的食物,米饭、时令蔬菜、肉类以及地方特色小吃都成为了桌上的主角。这些食物不仅展现了农民的劳动成果,还象征着对自然和祖先的感恩。

在活动方面,八月节令的庆祝活动也非常丰富。许多地区会举行祭天仪式,祈求来年的丰收与安康。例如,华北地区的“秋社”便是其中的代表性活动。秋社通常在农历八月的最后一个周末举行,活动内容包括祭祀、舞蹈和歌唱等,这些活动不仅是对自然的感恩,也是对丰收的一种庆祝方式。

汉代的秋社祭典

汉代的秋社祭典是古代农耕社会中重要的庆典之一,尤其在八月节令期间,秋社祭典活动尤为盛大。这个节令的祭祀活动不仅有祭天的宗教性质,还包含了庆祝农作物丰收的民间习俗。祭典通常由官员主持,民众参与,内容包括献上丰盛的农产品,举行舞蹈和歌唱以示感谢。这一活动不仅巩固了社会凝聚力,还加深了民众对农耕文化的认同。

唐代的秋收节庆

唐代时期,八月的秋收节庆已成为全国范围内的传统节令之一。秋收节庆活动在这一时期达到高潮,特别是在长安等大城市,秋收节被视为表达感恩和庆祝的时刻。人们在这一天举行盛大的宴会,邀请亲朋好友一起分享秋季丰收的成果。活动的形式多样,有舞狮、焰火、歌舞等,形成了多元化的节庆文化,既有农耕文化的传承,又有唐代城市文化的影响。

社区与农业的结合

在现代社会,八月节令的传统依旧得到传承,尤其在一些农村地区,农民和社区都会庆祝这一节令。例如,近年来,一些地方的农民会组织秋收庆典,借此机会展示当地的特色农产品,并举行文艺表演和社区集体活动。这种活动不仅是对传统的延续,也是现代农业文化与社区文化融合的体现。与此同时,随着科技的发展,一些农业企业也会利用这一时机举行丰收的庆祝活动,借此向公众展示现代农业成就。

八月节令作为一种文化传统,它的传承不仅仅停留在仪式和活动上,还融入了现代社会的生产与生活。通过丰富的民俗活动和社区庆典,它不断适应时代的变迁,将农耕文化与现代社会的价值相结合。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气