如何在立夏节气中调养身体,避免夏季疲劳

立夏作为中国传统节气之一,是夏季的起始,也是农耕社会的重要节令。在这个时节,人体的阳气逐渐旺盛,但由于气候变化和人体适应的需要,容易引发疲劳和身体不适。因此,如何在这个节气中合理调养,避免夏季的疲劳,成了许多人关注的话题。

立夏的起源与天文背景

立夏节气的起源与天文和农耕密切相关。天文学上,立夏是太阳到达黄经45度时的时刻,标志着夏季的开始。在古代农耕社会,立夏意味着气温回升、阳光充足,为农业生产提供了有利的条件。农民开始忙碌的农活,如播种、灌溉等,为了应对即将到来的炎热夏季,调养身体变得尤为重要。

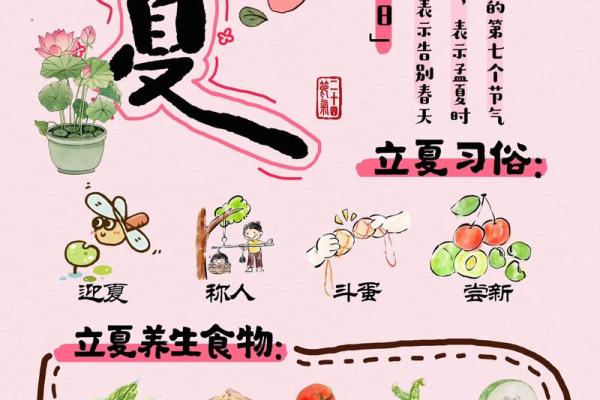

传统习俗与饮食调养

在传统文化中,立夏是一个具有特殊意义的节气,尤其体现在饮食和活动上。立夏的饮食习俗与防暑降温和补充体力息息相关。古人提倡在这一节气时吃些清爽的食物,如凉茶、绿豆汤、时令水果等,以帮助人体清热解毒,消除积热。绿豆汤被认为有助于清凉解暑,防止因热气上升而导致的疲劳。

此外,立夏前后,很多地方有吃“立夏蛋”的习惯。蛋象征着生命的繁衍和健康,而立夏蛋作为节令食物,具有补充营养、增强体力的作用。此时,体内阳气逐渐升发,合理的饮食调节可以增强身体的适应能力,避免夏季的倦怠和疲劳。

古代中医的养生之道

在《黄帝内经》中,提到“春夏养阳”,强调春夏之交,尤其是立夏时节,应该注重阳气的培养。古代中医认为,立夏节气人体的阳气开始旺盛,但过度的外部热量也容易对身体产生负面影响。因此,立夏时节应当保持适度的劳作,避免过度疲劳,并通过饮食和睡眠调节身体的节律。

以唐代的医学家孙思邈为例,他在《千金要方》中提出,立夏时节应保持适度的运动,避免暴晒,并在饮食中加入清热解暑的草药,如菊花、薄荷等。这些中医理论至今仍然被现代人采纳,用于指导夏季的养生。

古代农耕文化与立夏活动

在中国传统的农耕社会,立夏不仅是一个天文节气,还是一个农事节令。古代农民在立夏时节忙于耕作,但也非常重视节令的习俗活动,例如“立夏祭”与“立夏宴”。这些活动不仅是表达对自然的敬畏,也是一种调整和休息的方式,帮助人们在繁忙的农事工作中找到平衡。

例如,古人有在立夏时节举行“立夏宴”的传统,这不仅是为了庆祝夏季的到来,也是为了借此机会休息和调整身体状态。在立夏宴上,人们常常分享一些具有清凉解暑作用的食物,如凉皮、绿豆糕等,这些食物帮助人们在即将到来的炎热天气中保持身体的清爽与活力。

科学养生与调节

在现代社会,虽然科技和生活方式发生了巨大变化,但立夏节气的调养理念依然得到了继承和发扬。现代人更多地关注如何通过科学的方法来应对夏季的高温与疲劳。例如,现代医学提倡在立夏时节注重合理的作息时间,避免熬夜,保持充足的睡眠,帮助身体保持最佳的生理状态。

此外,随着气候变化和环境污染的加剧,现代人更加注重防暑降温。立夏时节,适当的运动如散步、瑜伽等,有助于促进血液循环,增强身体抵抗力。与此同时,许多城市也开设了立夏养生讲座,传授合理的饮食搭配和锻炼方式,让人们在繁忙的生活中依然能够保持健康与活力。

在这样的现代传承中,人们通过不断学习和应用传统的养生理念,将立夏节气的调养知识融入到日常生活中,帮助自己度过一个充满活力的夏季。

起名大全

最近更新

- 2025年04月30日能否作为结婚黄道吉日? 今日办喜事算不算好日子?

- 今天适合作灶吗 2025年10月6日是否适宜作灶

- 今天适合动土装修吗 2025年10月6日动土装修是吉日吗

- 2025年10月6日是安床的吉日吗 当天安床是否适宜

- 今天适合合同签订吗 2025年10月6日合同签订好不好

- 今天适合出货销售吗 2025年10月6日出货销售好不好

- 今天适合义女认养吗 2025年10月6日义女认养是不是最合适的日子

- 今天适合入学读书吗 2025年10月6日入学读书是适合的吉日吗

- 今天适合去学校吗 2025年10月6日当日去学校有没有讲究

- 今天适合到岗任职吗 2025年10月6日当天可不可以到岗任职

- 今天适合入殓吗 2025年10月6日入殓是好日子吗

- 今天适合做生意买卖吗 2025年10月6日是不是做生意买卖的好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气