四季轮回,节令与节日背后的养生智慧

随着时间的流转,每一季节的更替都伴随着特定的节令与节日,这些节令和节日不仅仅是传统的文化体现,也蕴含着深刻的养生智慧。从古代农耕社会的角度出发,节令的设定与农业生产密切相关,而养生理念也早已渗透在民俗活动与节日习惯之中。每一季节的节令不仅在提醒我们应如何调整作息,还指导着我们的饮食与生活方式,以顺应自然的节奏。

春季的养生智慧——百草回春,生机勃勃

春天是万物复苏的季节,也正是农耕社会开始耕种的时节。春分节气时,太阳直射赤道,昼夜平分,这一时节正是春季气候变化最剧烈的时期。根据《黄帝内经》的理论,“春夏养阳,秋冬养阴”,春天人体的阳气开始升发,这时需要通过运动与调理饮食来促进阳气的增长。因此,春季的节令活动如踏青、放风筝等,都是为了顺应自然界的勃勃生机,增强体质,保持身心活力。

在传统习俗方面,春天也是食补的好时机。根据传统的饮食习惯,春天应注重清淡,适合多食用时令蔬菜,如春笋、菠菜等,这些食材能够帮助清理体内的湿气,增强身体的代谢功能。传统节日如清明节时,人们习惯吃青团,这不仅是对春天自然风味的享受,也是借助食物的清香与营养来调整身体的平衡。

秋季的养生智慧——收获季节,安养阴气

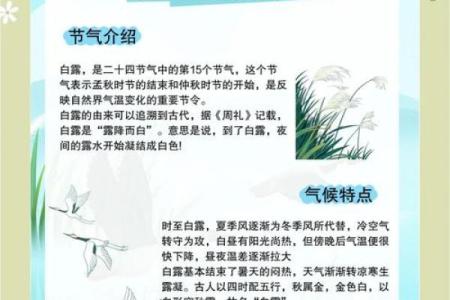

秋季是农耕社会最为重要的收获季节,意味着辛勤耕耘的一年即将结束。立秋过后,随着白昼变短,夜晚逐渐加长,气温逐步下降,这时的气候特征强调的是收敛与内敛。古人认为秋天是养阴的最佳时机,身体的阳气逐渐退藏,阴气升盛。根据《黄帝内经》中的记载,秋季需要注意避免过度劳累,保持安静,尤其是要注意滋阴润肺。

秋季的节令活动也体现了这种养生理念。例如,中秋节是秋季的重要节日,传统习俗中的吃月饼和赏月活动,不仅象征着团圆和丰收,也提醒人们在季节更替之际保持内心的平和与安宁。而秋天的食物则注重滋补,常见的食材如栗子、桂圆、鸭肉等,能够帮助润肺、滋阴,增加体力储备。

现代传承——结合科技与传统的养生方法

随着时代的发展,现代人面临的生活节奏更加快速与紧张,但传统的节令养生智慧仍然在日常生活中发挥着重要作用。如今,随着现代科技的发展,传统的养生方法与现代健康理念结合,产生了新的养生方式。

例如,在冬至节气期间,现代人虽然不会像古人那样围绕家族团聚进行长时间的冬至食补,但在饮食中加入更多温补性质的食物,如羊肉、红枣、枸杞等,仍然是很多人保持健康的选择。同时,现代人对于健康的关注,逐渐转向了日常生活方式的调整,如规律作息、合理饮食、适量运动等,也都与传统的四季养生智慧不谋而合。

现代社会中的一些节日活动,如春节期间的家族团聚,虽然减少了传统的农耕仪式,但它依然是人们对一年一度节令变换的一种庆祝,也让传统的节令养生在现代生活中得到了传承与延续。通过这种方式,现代人不仅保留了节令养生的核心思想,同时也将其融入到了快节奏的生活中,形成了独具特色的健康管理模式。

每一季节的节令和节日都与自然的变化紧密相连,古人早已通过养生智慧指引我们如何适应四季的交替,而这一智慧不仅深深植根于传统习俗中,也在今天得到现代社会的传承与创新。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气