六月节日与农田灌溉的巧妙联系,水利节令的智慧

在农耕社会中,水的管理与节令的安排密切相关。随着季节的变迁,农田灌溉的需求也在不断变化,尤其是在六月份,水利节令展现出其独特的智慧。通过与农耕文化的结合,人们在长期的经验积累中总结出了一系列与水利相关的节令规律,这些规律不仅体现了对自然的尊重,还反映了人与自然和谐相处的智慧。

农耕与天文的关系

古代农耕社会深知天文与季节变化的关系,而六月份作为仲夏时节,正是农田水利需求最为旺盛的时刻。古人通过观察天象、气候变化以及河流的水位等现象,逐渐建立了水利节令的概念。例如,《黄帝内经》中提到的“夏气至,阳气盛,水利当多”,便是强调了夏季阳气充盛、蒸发强烈,要求增加水源供给以保证农田的灌溉。这一节令的智慧不仅是对气候变化的适应,也是对水资源利用的巧妙安排。

传统习俗的传承

进入六月,古人便通过一系列的传统活动来调整水利管理与农业生产。例如,古代的“端午节”便是与水相关的重要节令之一。端午节起源较早,不仅仅是为了纪念屈原,更与农田灌溉密切相关。在这一节令中,传统的“龙舟赛”便是与水源管理和农田灌溉相联系的文化体现。古人相信通过水上活动的祭祀,可以祈求水源的丰盈与顺利,保证农田的灌溉不受干扰。此外,在端午节期间,许多地方会举行祭水活动,祈求水神的庇佑,以确保水利系统的稳定。这些习俗不仅强化了农业生产与水利节令的联系,也提醒人们关注水资源的管理与保护。

大禹治水与节令智慧

大禹治水的故事是中国古代水利工程的经典案例之一。大禹通过三过家门而不入的坚韧精神,成功地引导洪水,稳定了河流的水量,从而保障了农田的灌溉。在这个过程中,节令和天文知识发挥了至关重要的作用。大禹深知水利系统的管理不仅仅是治水,更是要依赖季节的变化来合理分配水源。大禹治水的故事,不仅是水利节令智慧的体现,也是古人对自然规律深刻认识的产物。

周代的水利管理与节令

周代的水利管理制度则另辟蹊径,将节令的调整纳入政治体系。周朝的“水官”制度就是通过专门的官员负责管理水利设施,确保水源的合理分配。这一制度的实施过程中,节令与农业生产紧密结合。例如,在夏季的灌溉期,水官会根据天气和水源的变化,及时调整灌溉量。这一管理模式体现了节令的智慧——根据季节变化合理调配水资源,保证农业生产的稳定。

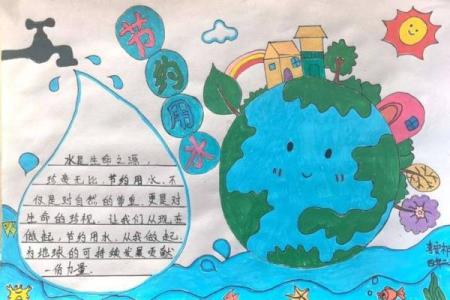

节水与智能水利

进入现代,水利节令的智慧依旧在影响着农业生产,尤其是在节水技术和智能水利系统的应用中。如今,智能灌溉系统被广泛应用于农业生产,通过天气预报、土壤湿度监测等技术,能够精确地调节灌溉量,避免浪费水资源。这种技术的应用,正是古代水利节令智慧的现代传承。在这个过程中,节令不仅仅是与季节和天文变化相联系,它更是与环境保护、资源管理和可持续发展相结合,体现了人类在水资源管理上的智慧与创新。

从古至今,水利节令的智慧都在不断地影响和调整着人们的农业生产方式。这种智慧不仅仅是对季节与天文变化的回应,更是人类在长期生活经验中对自然界规律的总结与应用。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气