从天文角度看五一假期的星空与气象变化

五一假期是春夏交替的时刻,气候温和,星空也进入了一个独特的观赏期。从天文角度来看,五一假期的星空与气象变化不仅承载着自然的奥秘,也与历史上的农耕文化及传统习俗息息相关。通过对天文现象的观察,古人逐渐形成了不同的节令习俗,而这些习俗至今在现代社会中得到了延续和传承。

天文与农耕的关联

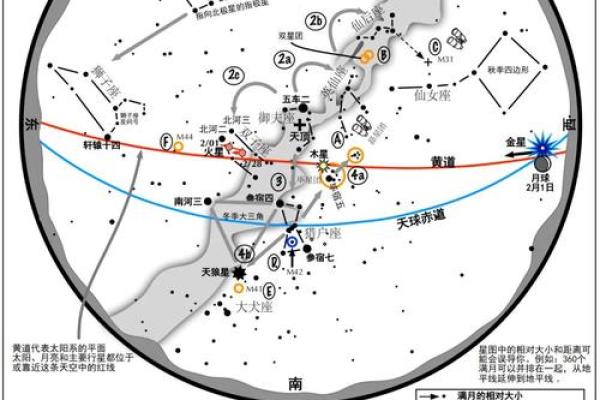

五一假期的天文现象与古代农耕密切相关。中国古代的二十四节气与天文学紧密结合,五一所处的节气为“立夏”,标志着春季的结束与夏季的开始。在这个时节,白昼逐渐变长,气温升高,适宜农作物的生长。天文学上的变化则表现为夜空中的星座与位置发生变化。例如,五一时节,天鹅座、蛇夫座等夏季星座已经在北半球夜空中显现。

农耕时代,古人通过天象来判断气候变化和适宜的农事活动。五一前后,农民们会根据星象的变化判断播种的最佳时机,确保农业生产的顺利进行。天文学的知识为农民提供了精准的自然信号,帮助他们适应气候变化,指导农业生产。

传统习俗与天文启示

在五一假期,古人往往通过观察天象和气候变化来安排传统的节令活动。根据古籍《礼记》记载,古人将“立夏”视为一个重要的节令节点,常常举行祭祀活动,感谢天地的恩赐。在五一假期期间,尤其是在南方地区,传统习俗中常见吃“立夏饭”、舞龙舞狮等活动,寓意着迎接夏季的到来与丰收的希望。

这些活动通常与天文现象有着某种联系。例如,祭祀活动往往选择在特定的天象下进行,以期获得天神的庇佑。立夏节气的来临,象征着太阳已从春分点向夏至点移动,古人会通过祭天活动来祈求雨水的适时降临和农作物的丰收。

历史案例:东汉与唐朝的天文与节令实践

在东汉时期,天文学的发展已进入较为成熟的阶段。《史记》记载了许多关于天文观测的实践,尤其是在五一时节。东汉时期的天文学家如张衡,便通过精确的天文仪器,观察天体运动,指导农时。在五一期间,他们通过观测星空的变化,帮助农民确定播种与收获的最佳时机。

进入唐朝,天文学与节令活动的结合更加紧密。唐代的天文台对星象的记录和解释达到了一定高度。唐朝的农历和节气安排极为精确,五一时节,天文台的学者会发布有关天文现象的预报,为当时的百姓提供指导,帮助他们更好地理解自然规律与气象变化。

天文与五一假期的融合

到了现代,尽管科技进步,许多传统的天文活动已经不再是农耕生产的直接指导工具,但天文与节令的结合仍然有着广泛的文化传承。在现代社会中,许多人依然在五一假期进行露营、观星等活动,以亲近自然、体验天文之美。现代的天文爱好者会通过望远镜观测天体,感受宇宙的浩瀚与深邃,尤其是在五一这个时节,星空的清晰度较高,是观察银河、恒星和星座的好时机。

此外,五一假期中的各类活动也越来越多地融入了天文元素。例如,一些地方会举行天文展览和星空讲座,帮助公众了解星空与气象的变化。这种现代的天文与假期活动相结合,不仅增强了人们对天文的兴趣,也让更多人了解了古代如何通过天象来指导生活与生产。

天文不仅是古人智慧的结晶,也成为了现代人探索自然的一扇窗。五一假期的星空,带给我们的是历史的回响与未来的展望。

起名大全

最近更新

- 今天适合建造厕所吗 2025年9月18日建造厕所适合吗

- 今天适合建造围墙吗 2025年9月18日建造围墙是好日子吗

- 今天适合佛像开光仪式吗 2025年9月18日是适合佛像开光仪式的吉日吗

- 今天适合回归故乡吗 2025年9月18日是不是适合回归故乡的吉日

- 今天适合剪发造型吗 2025年9月18日剪发造型合适吗

- 今天适合坐船游览吗 2025年9月18日坐船游览是不是黄道吉日

- 今天适合修剪指甲吗 2025年9月18日修剪指甲是不是黄道吉日

- 今天适合安置床铺吗 2025年9月18日安置床铺当天黄历吉日吗

- 今天适合出海捕鱼吗 2025年9月18日出海捕鱼是不是好日子

- 今天适合家电安装吗 2025年9月18日家电安装能吗

- 今天适合办丧事吗 2025年9月18日是不是办丧事的好日子

- 今天适合作梁吗 2025年9月18日作梁是不是最合适的日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气