重阳节古诗词:养生与敬老的诗意传承

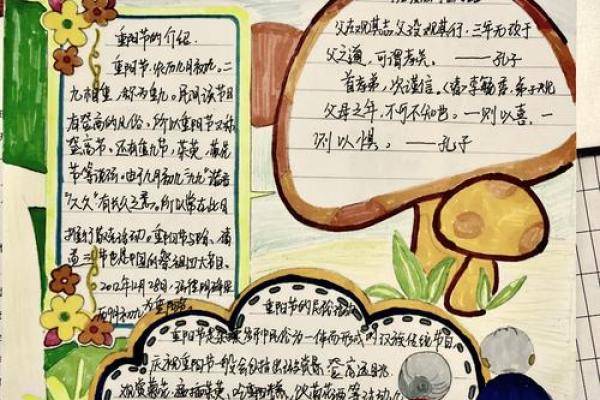

重阳节,又叫敬老节,是中国传统的节日之一,历史悠久,富有深厚的文化底蕴。这个节日不仅是庆祝秋收的时刻,也与养生、尊老的文化传承紧密相关。自古以来,诗词、习俗、典籍中都充满了对这一节日的崇敬与传承。

重阳节的起源:天文与农耕的结合

重阳节的起源可以追溯到农耕社会的天文观念。传统上,重阳节定在农历九月九日,这一日的“双九”数象征着长寿和吉祥。在古代中国,数字“九”被认为是阳数中的最大数,代表着顶峰和极致,而“双九”则被认为是阳气的旺盛、生命力的延续。

在天文方面,这一天也是秋季的一部分,天高气爽,正是养生的好时机。从农耕的角度看,秋天是丰收的季节,人们通过这个节日来表达对自然和生命的感恩,庆祝丰收的同时也展现出对长寿、健康的向往。

传统习俗:饮食与活动的文化底蕴

重阳节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是登高和饮菊花酒。登高自古便有避邪祈福、增强体魄的寓意。古人认为,登高不仅能锻炼身体,还能远离灾难,祈求来年健康平安。诗人王维在《九月九日忆山东兄弟》中写道:“无论登高远望,还是在这一天怀念亲人,重阳节的意义都在于寄托对长寿和家国情怀的渴望。”

饮菊花酒也是重阳节的重要习俗之一。菊花自古被视为长寿的象征,菊花的香气与清冽的酒味相得益彰。民间有“菊花酒,长寿酒”的说法,喝上一杯菊花酒,似乎能增强生命力,避开冬季的严寒,保养身体。

此外,重阳节期间还有许多其他的习俗,如佩戴茱萸,驱邪保健,和亲朋好友共聚一堂,享受秋日的美好。这些传统习俗不仅充满着对生命的敬畏,也体现了古人对自然和养生智慧的深刻理解。

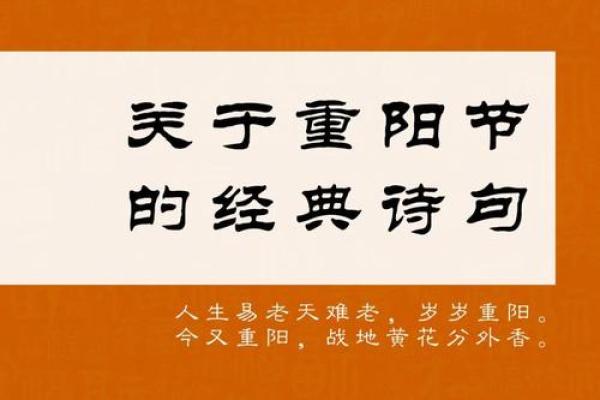

历史案例:重阳节的诗意传承

历史上,许多诗词和文学作品都与重阳节紧密相关,成为传递节日文化的重要载体。唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便是一首脍炙人口的作品,体现了重阳节特有的怀念与敬老情感。诗中,王维通过登高望远表达自己对故乡兄弟的思念,也让我们感受到节日中人际情感和生命传承的价值。

另一位与重阳节有深厚联系的历史人物是唐代的杜甫。杜甫在《登高》一诗中,借助重阳节的登高活动,抒发了自己对国家、对百姓命运的忧虑。这些诗作中,都体现了重阳节不仅仅是一个庆祝丰收的节日,更是一个富有哲理和文化象征的时刻。

重阳节的当代意义

今天,重阳节依然在现代社会中得到传承和弘扬。特别是在城市化进程加速的今天,越来越多的人开始关注老年人群体的生活状况,重阳节逐渐成为一个专注于“敬老爱老”的日子。许多家庭会在重阳节这一天组织老人聚会、健康讲座,或陪伴老年人共度佳节,传递尊老爱老的美德。

此外,重阳节还融入了现代养生理念,许多健康产品和服务都以重阳节为契机,推出与养生相关的活动。例如,菊花茶、滋补汤品等都成为了人们在这一时期的热门选择,既继承了传统的养生文化,也与现代健康生活方式相结合。

在这个信息化、快节奏的时代,重阳节通过多种形式的传承,依然保有它最初的文化价值和生命哲理——尊重生命,敬爱长辈,关注身体健康。这不仅是对古代文化的致敬,更是现代社会对老龄化问题的深刻思考。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气