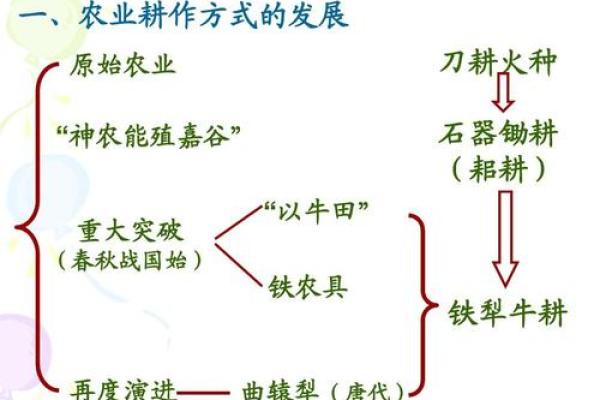

农耕历史中的重要节点你了解多少

农耕文明的起源和发展与人类社会的进步息息相关,特别是在中国,农耕历史有着悠久的传统,许多重要节点至今影响着我们的文化和生活方式。无论是农业技术的革新,还是天文观测对农业生产的指引,都与农耕的演变密切相关。通过对两个历史案例的探讨,我们可以更深入地了解农耕与天文、习俗之间的关系。

农耕与天文的关系——夏历的形成

农耕的早期与天文密切相关,尤其是天文对农业生产的影响在古代中国尤为显著。夏历,作为中国最早的历法之一,便是根据天文现象与农耕需求相结合的产物。夏历的形成有着深厚的天文基础,古人通过对太阳、月亮、星辰的观察,制定出适合农业生产的时间表。春分、秋分、冬至和夏至等二十四节气,不仅是天文现象的反映,也是农业活动的时间节点。通过这些节气,农民可以判断适宜的播种与收割时间,保证农作物的生长周期。

《周易》中的“天人合一”思想,强调天象与人类活动的密切联系,天文的变化被视为对人间生活的指导。在古代社会,农耕依赖这些天文现象来安排农业生产,节令的变化成为农民的指路明灯。夏历的诞生,使得农耕与天文知识相结合,推动了农业文明的发展,也为后来的农耕传统节日打下了基础。

传统习俗——清明节的农耕文化

清明节作为中国的传统节日,深刻地体现了农耕文化的内涵。这个节日不仅仅是祭祖的时刻,更是与农耕密切相关的重要节点。清明节的时间通常在每年四月初,正值春季,适合农作物的生长。在这个时候,农民们常常会利用这个节日祭祀祖先,借此表达对祖先的敬仰,同时也祈求来年的丰收。

在清明节期间,除了祭祖活动外,放风筝、踏青、插柳等习俗也与农耕生活息息相关。这些活动有的具有驱邪的意义,有的则是对自然的敬畏和感恩。例如,放风筝的习俗,在一些地方有驱赶灾难、保佑丰收的象征意义。而踏青、插柳则代表着春天的到来与生机,象征着人们对农业繁荣的期盼。

《诗经》中的“蒹葭苍苍,白露为霜”,描绘了农耕社会中的自然景象与人们的节令生活相结合,清明节正是这种文化的体现,通过一系列的活动,反映了古人对自然规律的深刻理解和对农业生产的重视。

现代传承——立春与春耕

在现代社会,尽管科技进步,农耕方式发生了翻天覆地的变化,但许多传统农耕习俗依然得到了传承,尤其是“立春”这一节令,它标志着春耕的开始。尽管现代农民已经不再像古代那样完全依赖自然天文现象来决定农耕时间,但“立春”这一节令仍然成为农业生产的一个重要标志。

在现代的乡村,尤其是一些有着浓厚传统文化的地方,春耕前的祭祀活动依旧存在。人们会在立春时节举行祭天仪式,祈求丰收。这些活动不仅保留了农耕文明的遗产,也体现了人们对自然的敬畏与感恩。

此外,一些地方还会举行“春耕祭”或“春播节”,这些活动融合了农耕习俗和社区文化,成为当地村民集体记忆的一部分。这些习俗的保留,既是对传统农耕文化的尊重,也体现了人们对农业的依赖与热爱。尽管现代化的农业生产方式让传统的农耕节令不再是生产的唯一依据,但通过这些活动,传统的农耕文化依旧在现代社会中找到了一席之地。

通过对这些历史与现代农耕习俗的分析,我们可以看到农耕历史中与天文、习俗紧密相连的深远影响。这些传统不仅是人们生活的一部分,也成为了文化记忆的一部分,至今仍在影响着我们的节令和生活方式。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三算不算结婚好日子? 今日办喜事好吗

- 2025年农历四月初七动土有问题吗? 动土修造合适吗?

- 2025年农历三月廿四安门是否是黄道吉日 今日安门适合吗?

- 元宵节的月光与团圆:一场天文与文化的交融

- 10月2日大婚秘籍:揭秘史上最吉利的黄道吉日,你敢挑战吗?

- 建军节习俗:从老百姓的记忆中看建军节的民间传承

- 女孩用榕字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 揭秘农历与公历的神秘邂逅:你真的懂换算背后的秘密吗?

- 妤字女孩最佳组合名字:五行平衡与寓意美好的范例

- 五月十四夜:揭秘古风民俗,寻味传统节日魅力

- 2025年04月27日是否是开业吉日 营业能算好日子吗

- 2025年05月11日是否宜领证? 登记领证算不算好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气