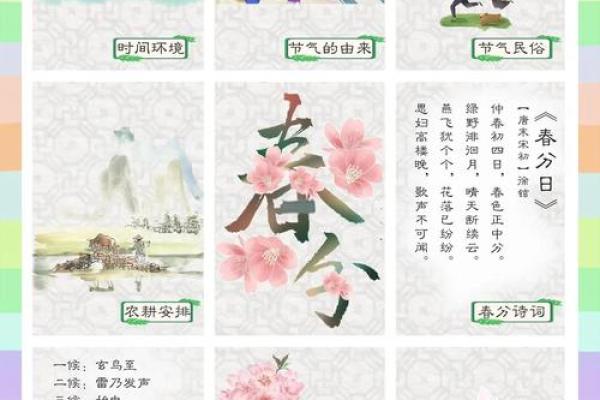

三月春分,如何在节气变换中调理健康

春分是二十四节气中的重要时刻,标志着春季的正中,昼夜平衡,气温逐渐升高。在这一节气,人体的生理和心理状态与自然界的变化息息相关。随着节气的更替,合理的调理对保持身体健康至关重要,尤其是春分这一节气,恰好是春季万物复苏的关键时期,影响着我们如何应对变化的气候。

节气的起源:农耕与天文的结合

春分的起源可以追溯到古代的农业社会。在农耕文明中,春分作为播种的重要时节,意味着一年中最合适的播种时机。这一天,太阳直射赤道,白昼与黑夜几乎相等,象征着自然界的平衡。根据天文历法的推算,春分的到来提醒着农民把握时机,种下希望的种子。它不仅是天文的自然现象,也是农业活动的指引。

从农耕角度看,春分后的气候变化对人体的影响尤为显著。春季气候湿润,气温逐渐回升,人体的阳气也开始生发。这时候,调理健康的重点是保持体内外的平衡,增强身体适应力,使人体在春季的过渡中避免过度寒冷或过度湿气的困扰。

传统习俗:饮食与活动的调养

在传统习俗中,春分节气的健康调理尤为重视饮食和活动的调整。春分期间,气候变暖,但早晚温差大,饮食上要讲究温和、易消化。传统上,春分时节会吃一些具有清热解毒功能的食物,如绿豆汤、春菜(如荠菜)、薄荷等,帮助消除体内的湿气和寒气。

此外,春分时节,许多地区有"春游"的传统,人们选择在春暖花开的时节外出,进行踏青、放风筝等活动,既锻炼身体,又舒展身心。这些活动有助于舒缓由于长时间室内工作而导致的身体僵硬,促进血液循环,提升免疫力。

春分与黄帝内经的养生智慧

《黄帝内经》作为中医经典,对节气变化的养生有着详细的论述。春分时节,书中提到"春三月,冬温夏凉,早卧晚起,广步于庭",强调在春分时节,人体应顺应大自然的生发之气,适当进行户外活动,保持充足的睡眠,并注意调节饮食结构,避免过于油腻和辛辣。书中的这些养生建议,至今仍被广泛应用于现代中医的养生理论中。

唐代的春分养生习俗

唐代时期,春分节气的养生习俗更为丰富。历史记载中,唐朝皇帝和百姓在春分时节常常举行"春祭"活动,以祈求五谷丰收。节气变化与人们的生活息息相关,春分时节,唐代人们多选择食用清淡食物,尤其是富含维生素的蔬菜,避免沉重的肉类饮食。同时,他们注重作息规律,早睡晚起,借以增强身体的适应能力。

春分与现代生活的结合

进入现代社会,虽然生活节奏加快,但春分的养生智慧依然影响深远。在现代的春分调理中,结合现代人的生活方式,运动、饮食、心理调节成为重要的组成部分。春分时节,许多人选择通过跑步、瑜伽等温和的运动来调节体内的能量,保持体态的平衡。此外,现代社会压力较大,心理健康成为了新的关注点。通过冥想、放松技巧等方式,帮助身体更好地适应春季的气候变化,维持身心的健康状态。

通过这些养生方法,现代人也能在快节奏的生活中找到春分的健康调理之道。无论是从食物选择、作息调整,还是从心理和身体的双重调理,春分都为我们提供了养生的契机。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气