天文历法对古代节日的深远影响

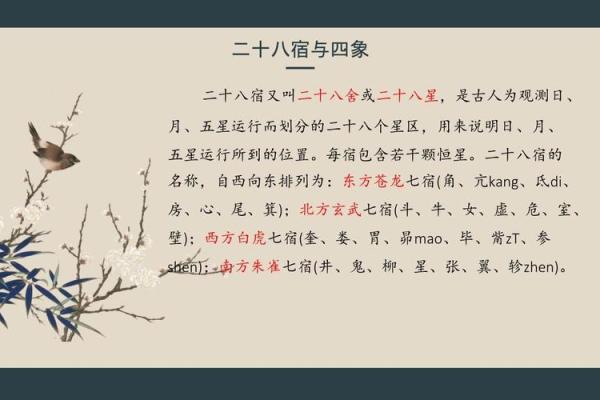

天文现象自古以来与人类的生产生活息息相关,尤其在古代社会,天文学的研究不仅影响了农业生产,还与节日的设立和庆祝紧密相连。古人通过观察太阳、月亮、星辰的变化,创造了符合自然规律的节日,使这些节日不仅富有文化象征意义,也成为了人们农耕生活的一部分。通过两种典型历史案例以及现代的传承,我们可以更清晰地看到天文历法对古代节日的深远影响。

农耕与天文的紧密联系

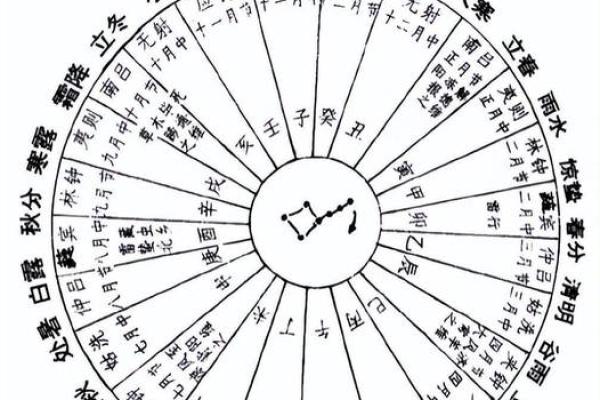

古代农耕社会对天文的依赖尤为明显。随着季节的变化,农业活动需要精确的时间安排。天文历法成了他们判断时令变化的重要工具。中国的农历就是根据月亮的周期变化制定的,每年的节令、节日都和天象变化密切相关。

例如,春节的日期并非固定,而是依据农历的第一个新月来确定。这一节日的起源与古代人对春天的期盼紧密相关,春节标志着新一年的开始,象征着农耕的复苏。在远古时期,春节不仅仅是人们欢庆的时刻,更是祭天祈丰收的重要时刻。古人通过祭祀活动,向天神祈求丰收。传统的春节习俗,如大扫除、吃团圆饭、放鞭炮等,都与驱赶恶鬼、保佑家人平安、迎接新一年的丰收息息相关。

天文节令的影响下的传统习俗

古代节日的形成不仅仅是天文现象的反映,同时还融合了丰富的文化习俗。这些节日的习俗往往与节气和农事活动相关,反映了人类对自然规律的深刻理解。例如,端午节的起源便与天文历法和农耕密切相关。端午节在农历五月初五,这一时期正是夏季来临,气候湿热,容易生病,古人将节日与防疫、驱邪结合起来。端午节的习俗如赛龙舟、挂艾草、吃粽子等,源自古人对天文节令的理解和对灾难的防范。

《左传》曾提到,“五月五日,天子设坛祭天,捉邪驱鬼”,这表明端午节的源头与驱邪除病、祈求安康息息相关。同时,端午的食俗——粽子,也是与天文历法的周期变化紧密联系的。粽子所用的粽叶象征着自然界的保护力量,而其中的糯米代表了农耕的丰收,寄托了人们对农业生产的美好祝愿。

现代传承中的节日天文影响

随着时代的变迁,天文历法对节日的影响依然存在,只不过在现代社会,许多节日的庆祝方式已不再与农业生产紧密相连。然而,天文现象对节日日期的影响仍旧没有改变。例如,春节、清明节、中秋节、冬至等节日,至今依然严格遵循农历的天文规律。即使在现代社会,这些节日依然有着深厚的文化意义,成为了亲朋好友团聚、传承文化的时刻。

其中,中秋节尤为典型。中秋节的日期总是与月亮的圆缺变化紧密相连。古人通过对月亮的观察,认定农历八月十五日为中秋,而这一天的月亮最为圆满。中秋节不仅是庆祝丰收的节日,也是对家庭团聚的象征。现代人虽然不再依赖月亮来判断农事,但中秋赏月的习俗仍旧盛行,展现了天文历法在现代生活中的深远影响。

无论是春节的团圆饭,端午的龙舟赛,还是中秋的赏月,每一个节日的背后都蕴藏着天文历法的深远影响。这些节日不仅仅是庆祝和娱乐,更是古人智慧的结晶,展示了人类与自然和谐相处的哲学。通过对这些节日的传承与庆祝,天文历法的影响得以一代代延续,深深植根于文化之中。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气