农耕文化中的节日密码:节令与食俗的完美融合

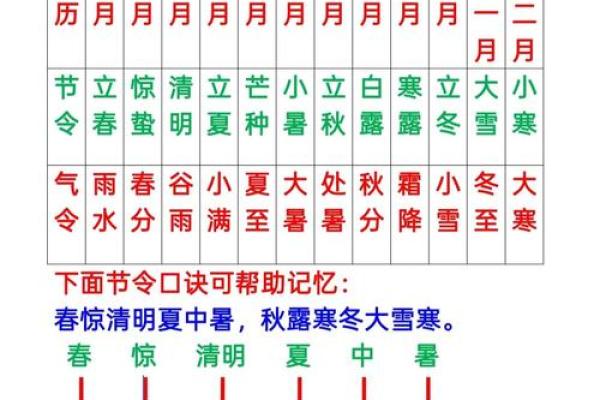

农耕文化中的节令与食俗息息相关,传统节日的饮食习俗不仅反映了人们对自然的敬畏,还体现了农耕社会对天时地利的依赖。在这一过程中,节令成为一种文化密码,串联起人与自然、人与社会之间的关系。每一个节令背后都有它独特的天文起源和饮食习惯,下面我们通过历史案例和现代传承来探讨这种节令与食俗的完美融合。

春耕与立春的饮食

春天是农耕社会最为重要的季节之一,而立春作为农历中的第一个节气,不仅标志着春耕的开始,还深深烙印在食俗文化中。根据古籍《礼记》中的记载,立春时节,人们有食春饼、春卷的习惯。这些食物的寓意是“春”字的发音与“生”相近,象征着新一轮生命的开始,寄托了人们对丰收的期盼。

从天文的角度来看,立春是太阳黄经达到315度的时刻,这意味着春天的到来。农民此时开始准备土地,为即将到来的播种季节做准备。在这个节气里,立春食俗的背后是对农事的重视与对自然变化的适应。例如,春卷的薄皮象征着农田的松软,寓意着土地的丰盈。而春饼作为祭祀祖先的一部分,也具有向神明祈福的功能,期望神明保佑一年四季风调雨顺,农作物丰收。

秋收与中秋节的食俗

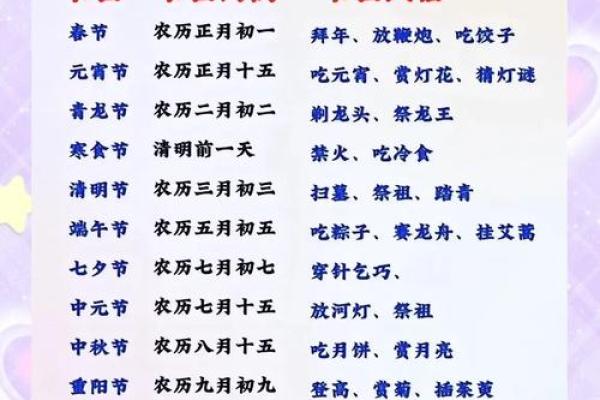

秋天是收获的季节,中秋节作为秋季的传统节日,承载了深厚的农业文化根基。中秋节的起源可以追溯到古代农耕社会的祭月活动,月亮的圆满象征着丰收与团圆。在《左传》中提到“秋分之月,夜光满盈”,这段文字表明了中秋节与天文的紧密联系,月亮的圆满代表了大自然的周期性变化,也预示着秋天的丰收。

与中秋节相关的食物莫过于月饼。月饼的圆形象征着家人团聚,寓意着人们对家国的祝福与对丰收的期待。在古代,月饼中通常会加入各种季节性的食材,如莲蓉、豆沙、五仁等,这些食材的选用与秋季的收获密切相关,尤其是五仁月饼,其中的五种坚果象征着五谷丰登。人们在中秋赏月、吃月饼的过程中,不仅享受着节令食物的美味,还传递着家族团圆、五谷丰收的美好愿景。

春节的饮食文化

春节作为中国最重要的传统节日,至今仍保留着浓厚的节令食俗。春节的食俗源远流长,许多饮食习惯都与农耕社会的农时息息相关。根据《大元大一统志》的记载,春节期间吃饺子是最具代表性的习俗之一。饺子的形状像元宝,象征着财富和吉祥,寓意着新的一年中财运亨通,万事如意。

春节食俗的起源与农耕季节紧密相关。在农耕时代,人们通过祭祀活动感谢天神的庇佑,祈求丰收与安康。随着春节的演变,饺子成为了这一节令的重要食物,它不仅承载了传统文化,也象征着新年的希望与祝福。此外,年夜饭中的鱼、汤圆等食物,皆有着象征意义,鱼代表着“年年有余”,汤圆则寓意着团团圆圆,符合了农耕文化中对家庭团聚与丰收的期望。

如今,这些传统的节令食俗依然在每一个家庭中传承,成为节日氛围的重要组成部分。无论是饺子的制作,还是全家团圆的饭桌,这些食物都承载着对家人、对土地、对自然的深厚情感。每一口饭菜,都不只是味蕾的享受,更是对传统文化的传递与继承。

通过这三个历史与现代案例的分析,我们可以看到,农耕文化中的节令与食俗不仅是一种日常饮食的延续,更是一种文化的传递。这些节令的食物背后,隐藏着农耕社会与自然的深刻关系,也反映了人们对土地的敬畏与对美好生活的期许。在节令与食俗的完美融合中,我们看到了历史与文化的深厚底蕴,也看到了现代人对这些传统的珍视与延续。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日领证合适吗 今日登记领证是好日子吗?

- 姓韩叫什么名字好 姓韩的女孩天真无邪的名字

- 2025年农历四月十七搬家趋吉避凶了吗? 搬家入伙是否是好日子?

- 2025年农历四月十一乔迁趋吉避凶了吗? 入住新居是好日子吗?

- 男孩用卡字取名的寓意:从字形看品格象征

- 2025年05月11日这日子领证算黄道吉日不? 登记领证行不行?

- 2025年04月21日是否为安门黄道吉日 今日安门吉利吗?

- 2025年农历四月十一乔迁趋吉避凶了吗? 今天入宅怎么样?

- 2025年05月23日算不算订婚好日子? 订婚结婚能算好日子吗

- 农耕文化中的节日密码:节令与食俗的完美融合

- 2025年农历三月三十是否为开业好日子? 今日开门做生意好吗

- 选日不如择日揭秘黄道吉日的科学依据与实用技巧

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气