养生与节令:清明节背后的健康智慧

清明节,作为中国传统的节令之一,不仅承载着纪念祖先、缅怀先人的文化意义,也蕴含着丰富的健康智慧。从农耕时代到现代社会,清明节的养生观念一直在延续与传承,成为人们调节身体与心态的独特时机。

清明节的起源与农耕文化

清明节的起源与古代农耕文化密切相关。在中国古代,农耕社会的节令与天文变化紧密相连。清明节正好处在春季,太阳刚刚越过春分,气温逐渐升高,正是万物复苏的时节。农民们在这个时节忙于春耕,而清明节作为农耕的关键时刻,提醒人们珍惜这一重要的耕作时机。

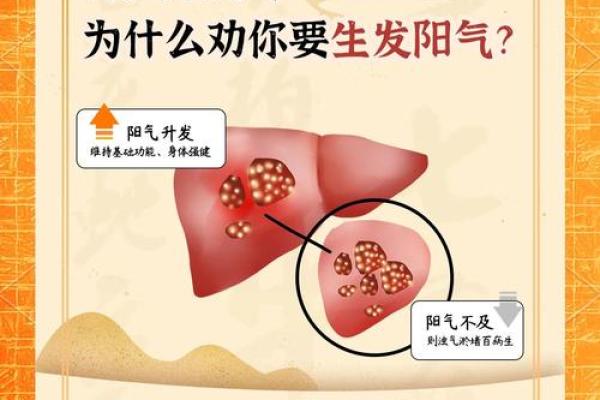

同时,清明节还与“清气”有着紧密的联系。古人认为,清明节气候清新,气温适宜,是养生的最佳时机。随着天气转暖,身体开始逐渐适应气候的变化,但此时气温变化较大,因此人体容易出现一些虚寒的症状。此时调养身体,避免伤风感冒,成为健康养生的重要课题。

清明节的传统习俗与健康理念

清明节的传统习俗中,饮食和活动是最直接体现健康智慧的方式。首先,清明节有食用青团的传统。青团由艾草或其他草本植物与米粉混合制成,不仅口感清新,还有清热解毒的功效。艾草在中医中被认为具有温阳驱寒、健脾益气的作用,适合在清明时节食用,帮助身体适应春季气候的变化,避免春寒引发的健康问题。

此外,清明节期间扫墓和踏青是不可或缺的活动。扫墓活动不仅是对先人的尊敬与纪念,也是一种保持身体健康的方式。春季气候宜人,外出踏青可以促进血液循环,增强体力,尤其对长期在室内工作、缺乏运动的人群具有积极的保健作用。古代的祭扫活动本身也与防寒驱湿有着直接的关系,通过与大自然亲密接触,增强身体的免疫力。

宋代的清明养生与文化传承

在宋代,清明节的传统已经形成了较为完整的饮食与活动习惯。宋代文人强调通过清明时节的活动来调养身体,其中包括踏青、放风筝等,既有健身效果,又能够放松心情,舒缓压力。宋代的饮食文化在此时节尤为注重清淡和养生,很多文人诗词中提到青团、清茶等食物,表达了他们对春季健康的重视。宋代的《梦粱录》记载了许多关于清明时节的风俗,其中提到节日期间,百姓都采用清淡的食物来清理身体内的湿气,这种做法在现代仍然被许多养生爱好者沿用。

清代的节令饮食与健康传承

清代的医书《本草纲目》对于清明时节的食疗也有详细记载,认为春季是“肝气旺盛”的时节,此时应多食用能够调和肝气的食物。清代名医李时中建议,在清明节期间,适量食用具有清热解毒、调和肝气功效的食物,如菊花、绿豆、荠菜等,能够帮助人们在季节转换时保持身体的平衡。这些食物在现代的中药食疗中仍然常被推荐,成为了传承千年的健康智慧。

清明节的养生与节令文化

进入现代社会后,虽然科技和医疗水平不断提高,但清明节的养生智慧依旧得到许多人的青睐。现代都市人生活压力大,容易疲劳,春季的气候变化对身体的影响尤为明显。因此,许多人开始重视清明时节的养生调理,积极参与清明节的传统活动。

如今,清明节的祭扫活动仍然盛行,同时很多现代人选择在节日期间进行户外运动,去郊外踏青,享受大自然的美好。随着健康理念的普及,清明节的养生观念不仅仅停留在饮食上,更多的是人们通过与家人朋友一起外出、放松身心,达到调节生活节奏、舒缓压力的目的。

这些传承自古代的养生习俗,融合了现代社会的需求,形成了一种新型的健康生活方式。

起名大全

最近更新

- 2025年04月28日能否作为提车黄道吉日? 今日提车买车好吗

- 2025年农历四月十一乔迁日子有没有选对? 乔迁新居能算好日子吗

- 2025年04月28日提车能算好日子吗 今天提车买车行不行

- 2025年05月08日乔迁合适吗 入新宅能算好日子吗

- 2025年农历四月初三结婚合不合适? 办喜事能行吗

- 2025年农历四月初三算不算结婚好日子? 今日办喜事好吗

- 2025年农历四月初七动土有问题吗? 动土修造合适吗?

- 2025年农历三月廿四安门是否是黄道吉日 今日安门适合吗?

- 元宵节的月光与团圆:一场天文与文化的交融

- 10月2日大婚秘籍:揭秘史上最吉利的黄道吉日,你敢挑战吗?

- 建军节习俗:从老百姓的记忆中看建军节的民间传承

- 女孩用榕字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气