立秋节气养生指南,如何迎接秋天的变化

秋天的到来,标志着季节的变化与自然界的转折。从夏季的炎热转向秋季的凉爽,立秋是农历二十四节气中的第13个节气,也是一个非常重要的时刻。它不仅影响着农作物的生长,还在生活中成为了养生的关键时期。迎接秋天的变化,理解其历史与文化背景,将有助于我们更好地适应这一季节的变化,调节身心,保持健康。

立秋的起源与意义

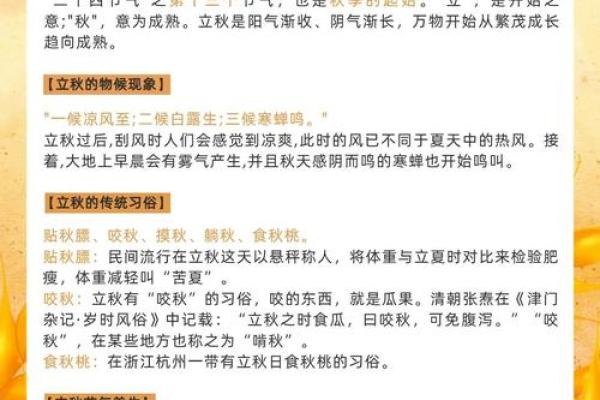

立秋的起源可以追溯到古代农耕社会。根据天文学的解释,立秋是太阳到达黄经135度时开始的标志。这个节气的出现意味着阳气逐渐收敛,阴气开始增长。对于农业社会来说,立秋是收获季节的开始,也预示着夏季的辛勤劳动进入了休整阶段,秋收的季节即将来临。立秋不仅是自然界的转折点,也为人们的日常生活提供了调整的依据。

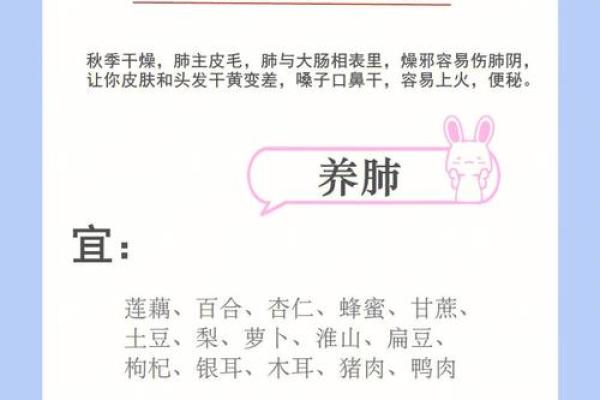

同时,秋天是“阴”的季节,阴气逐渐强盛,阳气逐渐减退,因此古人认为立秋是养生的一个重要时机。秋季燥气较重,容易影响人体的肺部健康,因此在这个时候,注重调养体质,增强抵抗力成为重要任务。

传统习俗与饮食调养

在中国,立秋的传统习俗中,饮食和活动都有着重要的地位。立秋时,人们有“贴秋膘”的习惯,尤其是在北方地区,人们在这一天会吃一些油腻的食物,如猪肉、牛羊肉等,以补充身体因夏季流失的营养。这个习俗有着浓厚的秋冬养生的意义。古人认为,适量食用油腻的食物可以为身体提供足够的热量和养分,为即将到来的寒冷天气做准备。

同时,秋季的食物更注重滋阴润肺,防止干燥。传统的食谱中,像梨、蜂蜜、银耳、枸杞等食材,都是秋季养生的好选择。中医认为,这些食物能够润肺、清燥,帮助调节体内的阴阳平衡。

历史案例:西汉的“秋藏”与明代的“立秋养生”

在历史上,关于立秋的养生智慧有着许多记载。西汉时期的《黄帝内经》就提出了“秋藏”的概念,认为秋季是收敛阳气、调理肺脏的最佳时机。根据《黄帝内经》的理论,秋季气候干燥,容易伤害人体的阴液,特别是肺脏。为了应对这种变化,秋藏的养生方法强调通过食疗、气候适应和作息规律来保持身体的健康状态。

到了明代,立秋的养生习惯逐渐深入民间。《本草纲目》中详细记载了秋季的食材与药材,并提倡人们多吃具有滋润作用的食物。此外,明代的养生家还指出,秋天是“补肺”的好时机,适量的运动可以增强身体的免疫力。通过合理的饮食和作息,保持身体健康,避免因秋季气候变化而引发的呼吸系统问题。

立秋养生的现实意义

在现代社会,立秋养生的传统并没有被遗忘,反而随着人们健康意识的提升,越来越受到重视。现代社会的生活节奏快,空气污染严重,气候变化无常,特别是在秋冬季节,人们容易感到疲倦,免疫力下降。因此,立秋作为一个季节交替的关键节点,依然是调养身心的好时机。

现在的立秋养生,不仅包括饮食的调节,还强调心理与生活习惯的调整。例如,保持足够的睡眠、适度的运动,和避免秋燥对皮肤的影响,都是当代人关注的重点。人们不仅仅停留在“贴秋膘”的传统习俗上,更加注重在这段时间通过科学的方式调理身体,保持体内外的平衡。

随着中医药文化的传承与发展,秋季养生也在不断融合现代医学的理论,强调通过科学、理性的方法来迎接季节变化。立秋的习俗与养生智慧,正逐步成为人们健康生活的一部分,既继承了古人的智慧,又适应了现代生活的需求。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月初三算不算结婚好日子? 今日办喜事好吗

- 2025年农历四月初七动土有问题吗? 动土修造合适吗?

- 2025年农历三月廿四安门是否是黄道吉日 今日安门适合吗?

- 元宵节的月光与团圆:一场天文与文化的交融

- 10月2日大婚秘籍:揭秘史上最吉利的黄道吉日,你敢挑战吗?

- 建军节习俗:从老百姓的记忆中看建军节的民间传承

- 女孩用榕字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 揭秘农历与公历的神秘邂逅:你真的懂换算背后的秘密吗?

- 妤字女孩最佳组合名字:五行平衡与寓意美好的范例

- 五月十四夜:揭秘古风民俗,寻味传统节日魅力

- 2025年04月27日是否是开业吉日 营业能算好日子吗

- 2025年05月11日是否宜领证? 登记领证算不算好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气