春节古诗中的岁时节令与农耕智慧

春节作为中国传统节日之一,融汇了农耕文化、天文知识与丰富的民间习俗,其起源可以追溯到古代农业社会的岁时节令,体现了人们对自然规律的敬畏与智慧。古人通过观察天文变化、四季更替来安排农事,进而演变出一系列丰富的节令活动。这些活动不仅在节庆中传承,也融入了日常生活,至今依然影响着我们的生活方式。

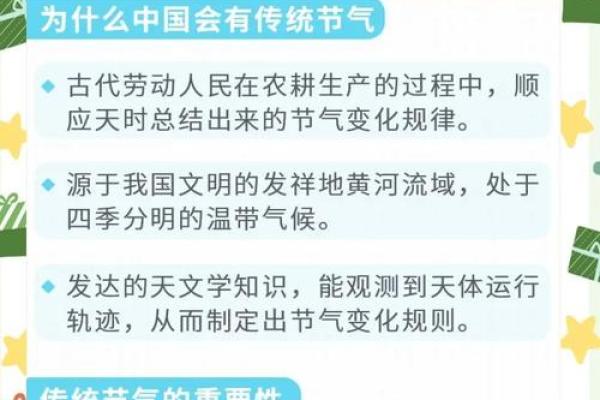

农耕智慧与天文知识的结合

中国的古代社会一直与农业密切相关,岁时节令的设立正是基于对农耕周期的观察。春节的日期固定在农历的正月初一,这一时节是冬春交替之际,天气寒冷,农田休整,正是农事的空档期。古人通过天文现象,如冬至、春分等节气的变换,来预测农耕时机和天气变化。这些天文观察与农事安排密切结合,帮助古人决定何时播种、何时收割。

例如,《诗经》中便有“春生夏长,秋收冬藏”的描述,体现了四季变化对农耕活动的影响。春节作为农历新年的开端,不仅象征着新的一年的开始,也标志着农事的周期性重启。古人通过这种天文与农耕的结合,制定了丰富的岁时节令活动,既是对自然的顺应,也是对生活的智慧总结。

传统习俗中的饮食与活动

春节期间,许多传统习俗与农业活动密切相关,饮食和节庆活动中充分体现了农耕智慧。例如,春节的传统食品——饺子,是象征团圆和财富的象征。饺子的形状像元宝,寓意着新的一年能够财源广进、万事如意。这一习俗的背后,是古人对自然、财富和生命循环的理解与祈愿。

春节期间,祭祖和迎春等活动也是传承农业智慧的重要方式。祭祖的活动是为了祈求祖先保佑子孙繁荣昌盛,与丰收息息相关。迎春活动则通常安排在春节前后进行,表示对春天的迎接,寓意着新的生机和希望。除夕夜的守岁,也是人们祈祷来年五谷丰登、生活安康的体现。

历史案例:北宋的春节习俗

北宋时期,春节作为一年之始的重要节日,已有了较为完善的习俗。根据《东京梦华录》的记载,宋代的春节既有祭祖活动,也有各种庆祝活动,展现了对春天和农业的重视。当时的民间信仰和习俗中,春节的庆祝活动都与农事和天文周期紧密结合,体现了农业社会对时令变化的敏感性和智慧。

北宋时期的春节,既有家族团聚的习俗,也有集体庆典。民间会举行庙会,祈求丰收与平安,庙会的庆祝活动中往往有舞龙舞狮、放鞭炮等习俗,展现了人们对自然、对祖先的崇敬与感恩。

农耕文化与春节的结合

进入现代,虽然农业生产方式发生了变化,但春节的传统习俗依然深受人们重视,且在新形式下得到了新的传承与发扬。在城市化进程中,许多地方依然会通过庙会、舞龙舞狮、祭祖等活动,来弘扬农耕文化,增强社区的凝聚力。同时,越来越多的人开始关注春节的节令文化,通过节气的变化来调整饮食和生活方式,如春分时节吃春菜,立夏时食绿豆汤等,都是对传统农耕智慧的现代传承。

春节不仅仅是一个节日,更是一种文化的延续,是古人通过对自然和农业规律的总结,传递下来的宝贵财富。每年的庆祝活动,既是对过往岁月的回顾,也是对未来的期许,提醒我们与自然和谐共生,珍惜当下,迎接新的季节与挑战。

起名大全

最近更新

- 青字女孩名字范例:从经典文献中提炼的吉祥组合

- 2025年04月28日提车避凶了没? 今日提新车适合吗?

- 2025年05月23日是否宜订婚? 订婚能算好日子吗

- 井井有条的秘密:揭秘打井黄道吉日,你准备好了吗?

- 揭秘农历十月十三:隐藏的神秘传统习俗,你了解多少?

- 2025年农历四月初一提车可不可以? 今日提新车有问题吗?

- 2025年04月28日提车可不可以? 提新车吉日宜忌

- 出行必备揭秘哪些吉日最适合出车?

- 2025年农历四月十四领证适合吗? 今天登记领证合不合适?

- 2025年农历四月十七搬家是良辰吉时吗? 今天乔迁新居是好日子吗?

- 解析源字五行,男孩取名如何搭配出独特寓意

- 2025年05月23日订婚日子合黄道没? 今天定亲怎么样?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气