气背后的文化与养生意义

在中国传统文化中,“气”不仅仅是一个生理概念,它更深层次地与自然、宇宙、养生等领域紧密相连。气的观念贯穿了中医学、哲学、天文学等多个领域,体现了人与自然、宇宙的和谐共生。

气的起源:农耕与天文的结合

气的概念最早起源于中国古代的农耕文明和天文观测。中国古人通过长期的农耕实践,观察到四季变化与人体健康的密切关系,便形成了“气”的基本观念。气被视为宇宙与自然界的根本力量,贯穿了天地万物,影响着万物的生长与变化。例如,《黄帝内经》提到:“天人合一,气者,生物之原,阴阳之交,气血之动。”这句话揭示了气在维持生命、调节人体机能中的作用。

在古代天文学中,气的观念与天体的运行密切相关。中国古代的天文学家依据天象变化,划分出二十四节气,进一步加强了“气”在人类生活中的影响力。这些节气不仅是农业生产的重要依据,还深刻影响了人们的饮食、活动和养生方式。例如,冬季寒冷,人们通过食疗、穿着来保暖,以保持身体的“气”不受损害。

传统习俗中的饮食与活动

中国古代的传统饮食和活动习俗,深受“气”学说的影响。不同的节气、天气条件和地理环境,都决定了人们的饮食选择和日常活动方式。以春夏秋冬四季为例,每个季节的气候不同,人体所需的“气”也有所不同。

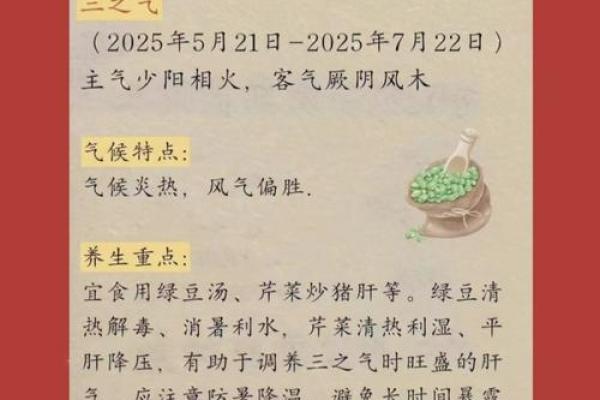

例如,在夏季,阳气最旺盛,人们常通过食用清凉的食物来调节体内的“气”,如绿豆汤、苦瓜等。秋冬季节则是阳气开始收敛的时刻,传统的饮食习惯推荐食用温热的食物来滋养身体,如羊肉汤、红枣等,以增强体内的气血流通。

传统活动同样与“气”密切相关。许多传统运动如太极拳、气功等,都是通过调节呼吸、动作和意念来引导体内的气,达到强身健体的目的。通过这些活动,人体的气血循环得以促进,免疫力增强,保持了身体的平衡与健康。

历史案例:气的养生智慧

第一个历史案例来自古代的“阴阳五行”学说。阴阳五行学说认为,人体的气血运行遵循一定的规律,与宇宙万物的气息相互交替、转化。阴阳失衡会导致疾病,而适当的调节气息,能够恢复身体的平衡。例如,古代医书《内经》提出,“春夏养阳,秋冬养阴”,这种理论至今仍为现代医学提供了养生指导。

第二个历史案例来源于唐代的医学家孙思邈。孙思邈是中国古代著名的药学家和医学家,他提出了许多关于气的养生理念。他在《千金方》中提到,气的养生不仅仅是通过食疗,还要结合合理的作息、锻炼等方式。例如,他推荐在适宜的季节进行适度的运动,帮助气血流畅,增强人体的免疫力。

气的养生在当代的应用

在现代,气的概念依然贯穿在养生理念中。许多现代人仍然根据四季变化调整饮食和生活方式,提倡顺应自然、合理作息。此外,气功和太极拳等传统运动形式,也在现代社会得到了广泛传承和应用,成为了许多人日常锻炼的重要方式。

如今,随着人们对身体健康重视程度的增加,现代医学和传统文化的结合愈加紧密。许多养生专家和中医医生将“气”作为诊治疾病和保持健康的重要依据,鼓励通过调节气息、饮食、运动等多方面的方式,达到身心平衡与和谐。

起名大全

最近更新

- 青字女孩名字范例:从经典文献中提炼的吉祥组合

- 2025年04月28日提车避凶了没? 今日提新车适合吗?

- 2025年05月23日是否宜订婚? 订婚能算好日子吗

- 井井有条的秘密:揭秘打井黄道吉日,你准备好了吗?

- 揭秘农历十月十三:隐藏的神秘传统习俗,你了解多少?

- 2025年农历四月初一提车可不可以? 今日提新车有问题吗?

- 2025年04月28日提车可不可以? 提新车吉日宜忌

- 出行必备揭秘哪些吉日最适合出车?

- 2025年农历四月十四领证适合吗? 今天登记领证合不合适?

- 2025年农历四月十七搬家是良辰吉时吗? 今天乔迁新居是好日子吗?

- 解析源字五行,男孩取名如何搭配出独特寓意

- 2025年05月23日订婚日子合黄道没? 今天定亲怎么样?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气