中元节来临:如何在七月十五这一天保持身心健康

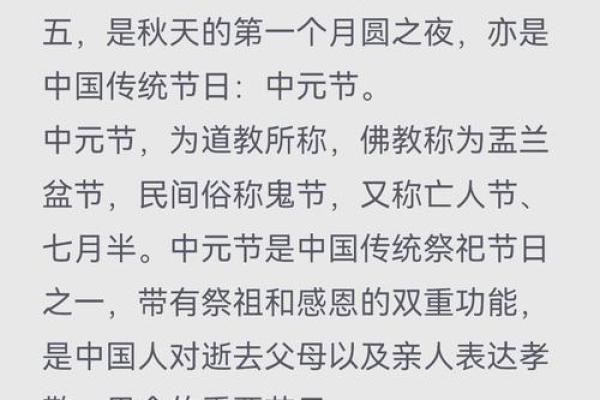

七月十五是中国传统节日中元节的庆祝日期,这一天常常与祭祖和驱邪祈安等习俗密切相关。中元节的历史渊源可以追溯到农耕时代,它不仅仅是宗教活动的一部分,也有着丰富的文化背景和深远的影响。如何在这一天保持身心健康,不妨从中元节的起源、传统习俗以及现代传承这几个方面来探讨。

中元节的起源

中元节的起源与农耕文化和天文历法有着密切联系。古代农耕社会的生活节奏与自然规律紧密相连,七月十五通常是夏季的尾声,也是农忙时期稍微休息的时刻。在这个时节,农民们忙碌的劳作终于得到了一些喘息的机会。因此,中元节也成为了人们对祖先和逝去亲人的悼念时刻。

根据《周礼》等古籍记载,传统的农耕社会讲究“天人合一”,通过祭祀活动与自然界和先人的沟通。七月十五的祭祀活动,不仅是为了悼念逝者,也是祈求来年的丰收与安康。因此,在这一天,许多人会进行家庭聚会和祭祖活动,通过这些方式来保持与过去的联系,获得一种内心的平静与安慰。

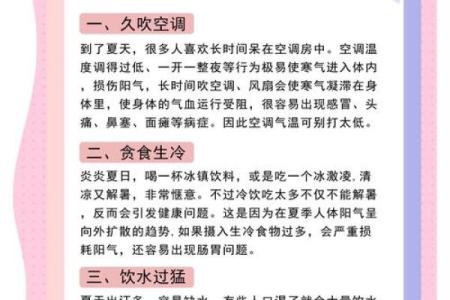

传统习俗中的饮食与活动

在中元节的传统习俗中,饮食和活动是保持身心健康的关键部分。根据历史记载和民间传说,祭祀活动往往伴随着丰盛的饭菜。通常会准备供奉祖先的祭品,如水果、糕点、肉类等,以表示对先人的尊敬和怀念。

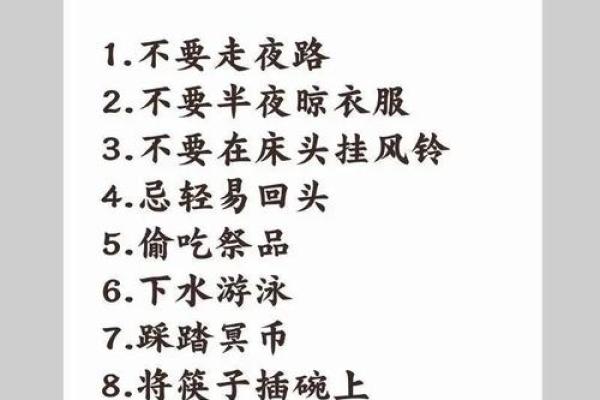

此外,民间还有一些驱邪祈安的活动,如点燃香火、烧纸钱、放河灯等。这些活动不仅仅是为了祭奠祖先,还具有祈求平安、驱除邪气的功能。通过参与这些活动,人们能感受到家族的团结与文化的传承,也能在心灵上得到一定的舒缓和安慰。

在饮食方面,特别是在中元节这一天,一些地方有吃“中元糕”的习惯。这些糕点不仅美味,还代表着人们对生活的感恩和对未来的期许。通过合理的饮食,人们可以调节自己的身体状况,避免因节日过度的饮食而引起身体不适。

历史案例:汉代的祭祀与平安活动

在汉代,七月十五的祭祖活动已经非常盛行。根据史书记载,汉代的中元节祭祀活动规模庞大,涉及到不同阶层的民众。在这一时期,社会上对于祭祀活动的重视程度非常高。宫廷和民间都在这一天举行隆重的祭祖活动,以求保家平安,保障国运昌盛。历史记载表明,汉代民众通过祭祖和献上祭品,能够在心理上得到慰藉,同时也在身体健康方面得到了调节,许多人通过祭祀活动的精神安慰减轻了生活压力。

心理与身体的双重关怀

如今,中元节依然保留了祭祖和驱邪的习俗,但随着社会的发展,这一天的意义更加多元化。在现代社会,人们的生活节奏更加快速,精神压力也随之增大。因此,在七月十五这一天,除了传统的祭祀和家庭团聚外,更多人开始关注身心的平衡与健康。

通过瑜伽、冥想、散步等方式,现代人可以更好地调节身体和心理状态。同时,许多人会在这一天选择为自己做一些自我关怀,如健康饮食、休息放松等,以帮助减轻工作带来的疲劳。通过这些方式,现代人能够在传承传统的同时,更好地应对当下的生活压力,保持身体的健康和心理的稳定。

中元节不仅是一个传统的祭祀节日,更是一个促进身心健康的良好时机。通过理解其起源、参与传统习俗以及借鉴现代的健康方法,我们能够更好地调整自身的状态,以迎接新的挑战和希望。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几点出丧仪式最好 出丧仪式吉时查询

- 2025年10月22日几点举办丧事吉利 举办丧事几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时挂床帘最好 挂床帘吉时查询

- 2025年10月22日几点交驰往来吉利 交驰往来几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点下葬最合适 下葬几点是吉时

- 2025年10月22日几时剃头最好 剃头吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时填蚁穴最好 填蚁穴吉时查询

- 2025年05月04日动土合不合适? 今天建筑房屋怎么样?

- 2025年10月22日几时驾船航行最好 驾船航行几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时塑造金身最好 塑造金身几点是吉时

- 2025年10月22日几时搬进新房子最好 搬进新房子几点是吉时

- 2025年10月22日几时办寿宴最好 办寿宴几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气