天文奇观与古代节令的巧妙交织

在古代,人们对天象的观察和理解不仅仅是科学探索的一部分,也紧密关联着农耕社会的节令安排。天文现象常常被认为是神灵的信号,影响着农业生产和日常生活。通过对古代典籍和习俗的探讨,可以看到天文奇观与古代节令之间的密切联系,这种交织在多个方面体现出来,尤其是在起源、传统习俗和现代传承中都可见其深远的影响。

天文奇观的起源与农耕社会

在中国古代,天文现象与农业生产息息相关。《诗经》中有许多描写天象的诗句,这些天文现象常常与季节变换、农耕时间表相结合。例如,“春风又绿江南水,绿意盎然的春天正是农耕的开始”。这类诗句的背后,反映的是农耕文化与自然现象的紧密结合。古代的农民依赖天象来判断播种和收割的最佳时机,节令的变化与星辰的运转直接相关。

天文学家依据天体的运行,创造了“二十四节气”这一农耕历法,它不仅帮助农民了解气候变化,还对节令活动有着重要指引作用。在“夏至”时,太阳直射地球,白昼最长,这也是农民开始忙碌收获的时节。通过观察天体的运动轨迹,古人对自然的规律有了更加深入的理解,并将其融入日常生活中。

古代节令与天文现象的结合

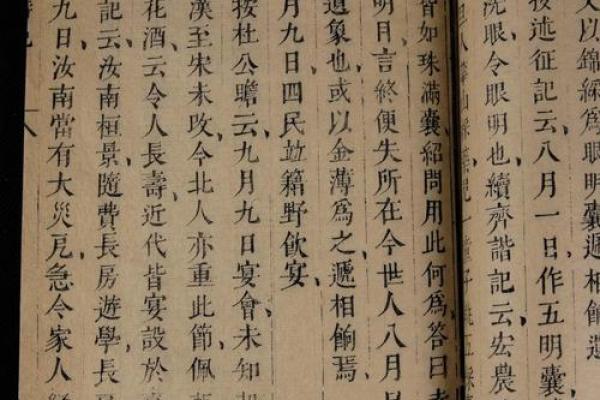

《周易》一书提到,“天人合一”的思想,强调天体运行与人类社会活动之间的和谐关系。古代的节令常常根据天文现象进行设定,甚至形成了一些特殊的风俗和活动。以“冬至”为例,这是二十四节气中的一个重要节点,也是古人认定太阳运行的关键时刻。

在冬至这一天,白昼最短,黑夜最长,代表着阳气回升的时刻。古代的祭祀活动往往围绕这一时刻展开。《左传》记载了许多冬至期间举行的祭天仪式,人们相信这是天地间阴阳转换的关键点,因此需要通过祭天来祈求来年丰收。这一节令不仅仅与天文现象挂钩,更涉及到古人的世界观和宇宙观,他们认为天象变化决定着地上万物的生死存亡。

节令活动也在冬至时与食物密切相关。例如,冬至吃饺子是北方地区的传统习俗,寓意着“避寒驱邪”,并通过这种方式纪念天文现象的变化,表现了古人对天象的敬畏与依赖。

现代的传承与创新

在现代,天文奇观与古代节令的交织依然可以看到其踪迹。虽然社会已不再依赖天象来决定农业生产,但节令所承载的传统文化和民俗依然深入人心。如今的春节、冬至等传统节令,依旧深刻影响着人们的饮食和活动安排。

以“春节”为例,虽然今天的春节已经远离了农业的生产周期,但其背后依旧可以找到天文与节令的影子。春节通常在立春前后,这一时节意味着春天的开始,代表着新的生机与希望。在这个时期,人们会通过拜年、放鞭炮等活动来迎接新的一年,活动本身也可以视为对“春回大地”的象征性庆祝。

此外,现代社会对天文现象的关注也开始回归自然。天文爱好者会聚集在重要的天文奇观如“日全食”或“流星雨”发生时,进行集体观测。这种活动不仅仅是对天文的学术探讨,也逐渐成为一种文化活动,充满了对自然和宇宙的敬畏。

这些活动虽然与古代的农耕生活不再有直接联系,但它们所传递的敬畏天命、顺应自然的思想,依然在今天的节令庆祝中得以传承,并且为现代人带来了新的文化体验。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几点出丧仪式最好 出丧仪式吉时查询

- 2025年10月22日几点举办丧事吉利 举办丧事几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时挂床帘最好 挂床帘吉时查询

- 2025年10月22日几点交驰往来吉利 交驰往来几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点下葬最合适 下葬几点是吉时

- 2025年10月22日几时剃头最好 剃头吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时填蚁穴最好 填蚁穴吉时查询

- 2025年05月04日动土合不合适? 今天建筑房屋怎么样?

- 2025年10月22日几时驾船航行最好 驾船航行几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时塑造金身最好 塑造金身几点是吉时

- 2025年10月22日几时搬进新房子最好 搬进新房子几点是吉时

- 2025年10月22日几时办寿宴最好 办寿宴几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气