端午节的天文意义与养生技巧

端午节,是中国传统的重要节日之一,每年的农历五月初五庆祝这一节日,承载了深厚的文化和历史积淀。它不仅仅是一个节庆日,更与古老的天文和农耕活动紧密相连,蕴含了丰富的养生理念与民俗活动。

端午节的天文意义

端午节的日期,通常落在夏季的开始。根据中国古代的天文学理论,端午节是太阳在夏至前后的一个重要时间节点,标志着阳气最旺盛的时候,白昼最长,夜晚最短。此时,天地之气逐渐转暖,人们通过对季节变化的认识,调整生活习惯,以适应自然的变化。

古代农耕社会特别重视与天文相关的节令变化,因为它直接影响农业生产与人们的生计。五月五日作为夏季的中期节令,农田中的水稻开始生长,天气逐渐炎热,农民需要注重防暑降温,并根据季节变化来调整耕作计划。端午节的设立,正是为了提醒人们在这个特殊的时节调节身体,以更好地应对夏季的高温。

端午节的起源与历史案例

端午节的起源有多种说法,其中最广为流传的是与爱国诗人屈原的历史事件相关。屈原生前忧国忧民,他在被流放期间创作了大量诗作,表达了对国家命运的担忧。在得知楚国灭亡的消息后,屈原投汨罗江自尽。当地百姓听闻消息后,纷纷划船进入江中投食物以防止鱼儿吃掉屈原的身体。此后,端午节便成为纪念屈原的日子。

这一历史事件反映了古人通过祭祀和节令活动,借助天文知识与地理环境,传承和弘扬爱国主义精神。屈原的节日,不仅与农耕有关,还与节气变化密切相关,成为一个充满文化象征的日子。

另一个重要的历史案例则是与防疫相关的传说。古人认为,端午节期间,邪气最为旺盛,容易滋生瘟疫,因此他们通过悬挂艾草、佩戴香囊、举行驱邪仪式来保平安。这些习俗与天文观测中的天象变化也有密切联系,古人认为在端午节时,天地之间的阴阳变化最为剧烈,适合进行防疫驱邪的活动。

端午节的传统习俗与养生技巧

端午节不仅在历史上具有特殊意义,至今仍然传承着丰富的传统习俗。在饮食方面,粽子是端午节最具代表性的食品。根据地域不同,粽子的口味和做法也各异,但其基本构思是以糯米为主,裹上各种食材,寓意着五谷丰登和对未来一年的祝愿。粽子不仅是节日的美食,也象征着团圆与亲情。

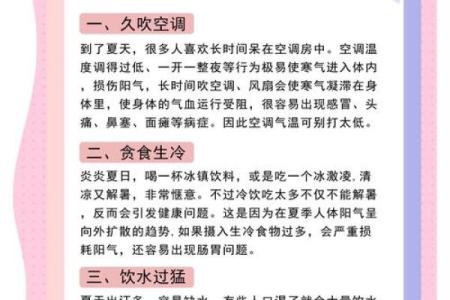

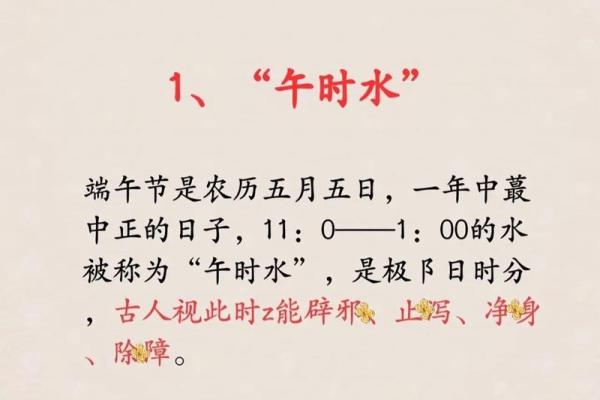

在养生方面,端午节的传统习俗也强调通过适当的调养来应对夏季的气候。此时天气炎热,阳气最盛,人们容易产生烦躁、疲倦的感觉。因此,端午节期间,许多人会选择早睡早起,保持清新的作息规律,避免暴饮暴食,以防影响身体健康。此外,端午节的艾草和菖蒲也有着消暑解毒的作用,它们不仅是装饰物,还是传统的驱邪物。

现代社会中,端午节的传承依然紧密地与养生理念结合。如今,许多人会在端午节期间进行健康调理,如食用粽子时控制油腻的摄入量,选择清爽的食物,增加运动量,促进血液循环,从而保持身心的平衡。同时,艾草和香囊的使用在一些地区也依然被保留下来,成为驱除夏季湿气和病邪的传统方法。

端午节的节令性和养生意义,随着时间的推移不断深入人心。通过这一节日,现代人不仅延续了传统,还结合现代医学和养生理论,创造出了更符合当代生活方式的健康习惯,使这一文化遗产在新时期焕发出了新的生命力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气