冬至节:天文与养生结合的寒冬节令

冬至节是二十四节气中最重要的节气之一,它不仅仅是一个天文现象,更在中国传统文化中承载了深厚的意义。冬至的到来标志着北半球白昼最短、夜晚最长的一天,也意味着寒冬的正式开始。对于古人来说,冬至节令的到来,既是天文现象的体现,也是农业生产与养生的关键时刻。通过天文与养生相结合的方式,冬至节令在中国历史中留下了深刻的烙印。

冬至的天文起源

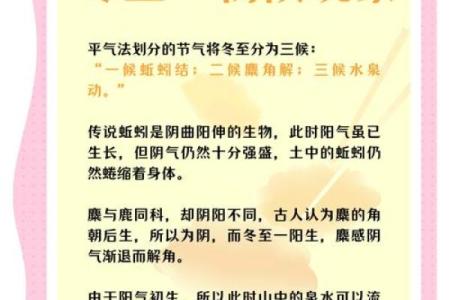

冬至的天文现象反映了太阳在天球上的运动,标志着太阳直射地球的南回归线。对于农耕社会的古人来说,冬至是一个重要的时刻,因为这一时期昼夜长短发生了变化,意味着一年中白昼最短的时期开始,而从此开始,阳光逐渐恢复。冬至过后,白昼逐渐变长,气温虽然仍然寒冷,但预示着春天的脚步即将到来。这个天文现象在古代农耕社会尤为重要,它不仅与农业生产的季节性变化密切相关,也影响着古人对自然规律的理解与尊重。

冬至的传统习俗

冬至节令的传统习俗,尤其是饮食与活动,反映了古人对健康养生的独到理解。冬至当天,北方许多地方有吃饺子的习惯,象征着“交子换年”,即“冬至大如年”。这一天,人们会吃上一顿丰盛的餐食,尤其是饺子,因为饺子的形状像耳朵,寓意着驱除寒冷、保暖健康。此外,在南方地区,冬至节令常常与汤圆联系在一起,象征团圆与幸福。

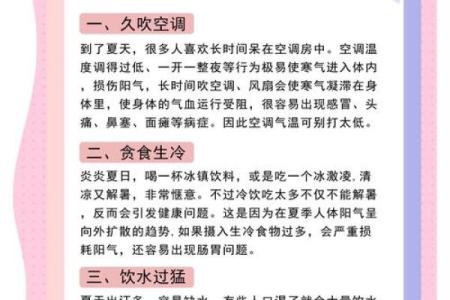

冬至也与人们的养生密切相关。古代医书如《黄帝内经》中就提到,“冬至一阴生,阳气始生”,冬至节令标志着阴气的极盛,阳气的复苏。因此,冬至是养生的关键时刻,尤其需要注重保暖与补充阳气。古人认为,冬季是“藏养”的时节,尤其要注意防寒保暖,调养身体,避免寒气入侵。冬至的养生,既包括食补,也包括适当的休息与运动。

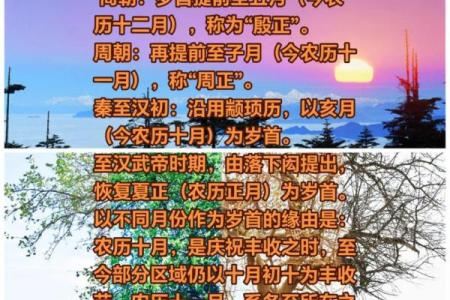

汉代冬至习俗

在汉代,冬至是一个具有政治与文化象征意义的节日。据《汉书》记载,汉武帝曾将冬至定为重要的节令,并且在冬至之日举行祭天大典。汉武帝对冬至的重视,体现了他对于天文、季节与农耕的关注。同时,冬至的习俗也融入了汉代的政治文化之中,成为了民间祭祀与饮食的主要活动。这一时期,冬至被视为一个天命的象征,古人相信在这一天祭天,可以祈求国运昌盛、人民安康。

唐代冬至养生之道

唐代的养生思想非常盛行,尤其在冬至时节,许多养生之道被记录在医书与文化典籍中。例如,唐代名医孙思邈的《千金要方》就对冬至的养生方法进行了详细的讲解。他强调,冬至是调养身体、滋补阳气的最佳时机。通过食疗、药膳与休息,冬至的节令为人们提供了重要的养生契机。在这一时期,民间流行在冬至食用“羊肉汤”或“红枣桂圆”等食物,这些食物不仅暖身,还能帮助增强身体的抵抗力。

养生文化的延续

在现代社会,冬至的传统习俗和养生方法仍然在很多地方得到传承。无论是北方的饺子,还是南方的汤圆,这些传统饮食都承载了文化的记忆与情感的传递。同时,随着现代人对健康的关注,冬至的养生文化也在不断发展。现代人注重冬至时节的调养身体,许多养生专家建议,在冬至前后,人们可以通过合理的饮食、适量的运动、良好的作息来增强身体的免疫力,保持身心健康。

冬至节令不仅仅是天文与农耕的结合,它更深刻地影响了中国人的生活方式与文化习惯。无论是历史上的冬至习俗,还是现代的养生传承,冬至始终是人们关注健康、调整生活节奏的重要时刻。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气